Health and self-therapy information

真実を観る眼力 103 肉体とは、 波動とは、 体現とは、 存在とは ⑤

「間の体現者の存在」が世界を俯瞰し、自然に滲み出る行為をするとき、その在り方がどのようにして、世界に平和と安定を生むのか?

■ 結論(まず全体像)

人類や社会に平和と安心を広げる人の在り方とは、

恐れに支配されていない、安定した神経系を持つ人です。

それは特別な能力ではなく、

- 呼吸が整い

- 心拍が安定し

- 反応に飲み込まれず

- 判断が静かで

- 他者を敵にしない

という状態です。

これが「間がある状態」「コヒーレンスが取れた状態」と呼ばれてきたものです。

① 「コヒーレンスが取れた状態」にいるとき生理学的に何が起きているのか

人間の体は常に「安全か?危険か?」を判断しています。

恐れが強いと:

✔ 呼吸が浅くなる

✔ 心拍が乱れる

✔ 声が強くなる

✔ 思考が極端になる

✔ 他者を敵に見やすくなる

✅ コヒーレンスとは何か

コヒーレンスとは、

■ 呼吸が深く穏やか

■ 心拍が安定している

■ 感情に飲み込まれない

■ 判断が柔軟

■ 反応の前に「間」がある

そんな身体と心の統合状態です。

これは抽象的な概念ではなく、実際に生理学的に測定できる状態です。

つまり、平和はまず身体の状態から生まれます。

② 一人の整った存在が、なぜ社会を穏やかにするのか

私たちはよく、

「世界を変えるには何か大きなことをしなければならない」と思いがちです。

しかし本当に社会に安定と平和をもたらす力は、

もっと静かなところにあります。

それは人の神経系が、深く整っていることです。

✅ 一人の安定(コヒーレントのとれた状態)は波及する

人間は孤立した存在ではありません。

私たちの神経系は、常に周囲と無意識に同調しています。

✔ あくびはうつる

✔ 緊張も伝わる

✔ 安心も伝わる

✔ 穏やかな人のそばにいると落ち着くのは、

気のせいではなく、生理的な共鳴です。

つまり、

安定した一人は、周囲の緊張を少し下げる力を持つのです。

これは神秘ではなく、

- ミラーニューロン

- 自律神経の共鳴

- 表情筋の模倣

- 呼吸同調

などで説明されています。

だから、

安定した人は、周囲の神経系を落ち着かせやすいのです。

- 世界を良くしようともしない

- 世界を否定もしない

- 世界を背負わない

- 世界を切り離さない

周囲の神経系の暴走を鎮める

「最も安定した“基準点”」

になります。

人間の神経系は人類の集合神経系に共鳴しています。

安心は伝播し、恐れも伝播します。

安定した一人は、 周囲の過剰反応を弱める作用を持ちます。

それが結果として、 人類社会に微細な調整をもたらします。

✅ 波及の正体は「連鎖」

社会はネットワークです。

■ 一人が整う(個人の安定)

↓

■ その人と接触する人が整う(周囲の人間関係の変化)

↓

■ 小さなグループが安定する

↓

■ 文化が少し変わる(コミュニティ文化の変化)

↓

■ 制度が少し変わる(社会的規範の変化)

という連鎖です。

社会はネットワークを通じて連鎖が広がります。

これは「ティッピングポイント(臨界点)」という現象で説明できます。

ある割合を超えると、

社会の雰囲気が一気に変わることがあります。

つまり、

平和は思想の拡散ではなく、

安定の連鎖で広がります。

安定の連鎖が臨界点を超えた状態です。

それは神秘ではなく、

集団心理の相転移です。

✅ 世界の多くの問題は「反応の連鎖」

- 恐れ

- 欠乏感

- 分断

- 防衛反応

間に留まる人(コヒーレンス状態)は、

- 敵味方に分かれない

- 善悪の二元に絡め取られない

- 短期感情で動かない

この在り方は対立のエネルギーを増幅せず、

それどころか、

- 恐れ

- 欠乏感

- 分断

- 防衛反応

③ 一人の整った存在の何が地球規模の変化につながるのか?

地球規模の変化は、

巨大なエネルギー放射ではなく、

- 1人 → 周囲5人

- 5人 → 小さな文化

- 文化 → 制度

- 制度 → 社会構造

という連鎖で起きます。

間に留まる人(コヒーレントな人)の本質的寄与は、

人数よりも「安定度」です。

強く静かな一人は、

不安定な多数より影響力を持ちます。

人は無意識に周囲のリズムと同調します。

呼吸や心拍が安定している人(コヒーレントな人)は、周囲の人の緊張を弱めます。

それが人間関係を通じて広がると、振幅が安定し、社会全体の反応が少しずつ穏やかになります。

これは神秘ではなく、生理的現象です。

現実的な真実

地球規模のエネルギー場を直接変える

というより、

神経系の連鎖的安定によって

社会の振幅が少しずつ下がる

という形です。

振幅が大きい状態とは:

社会構造の書き換えではなく、

恐れベースの反応パターンの書き換えなのです。

そして、それに同調(共鳴)した個人が

・選択を変え

・行動を変え

・関係性を変え

・制度に影響を与える

これにより社会構造が変わり、

地球規模の変換につながっていきます。

進化は、

波動が高くなることよりも

振幅が安定すること、

のほうが本質に近いです。

真実を観る眼力 102 肉体とは、 波動とは、 体現とは、 存在とは ④

- 身体

- 間

- ゼロにとどまる力

1️⃣ 意識(意)

- 何かを得ようとしない

- 判断が遅れている(=出てこない)

意図は「方向」ではなく「開き」

👉 意識は静止しているが、感度は高い

2️⃣ 心(心)

- 感情が出ても、追わない

- 喜怒哀楽は「波」として通過

- 意味づけが遅れる/起きない

👉 心は澄んでいるが、無感情ではない

3️⃣ 身体(体)

- 呼吸が深く、勝手に起きている

- 微細な重心移動・筋緊張の変化を感じている

- 「先に動かない」

👉 身体は“待てる”状態

✅ 意識・心・体験の相関性(ここが核心)

【多くの人の流れ】

- 意識(意図)

↓

- 心(評価・意味)

↓

- 身体(行動)

↓

- 体験

👉 これは エゴ由来の直列構造

【ゼロ/間にあるときの流れ】

- 未分化の揺れ

↓

- 身体が最初に共鳴

↓

- 心がそれを“感じとして受け取る”

↓

- 意識が後から言語化

↓

- 体験として現象化

👉 身体が先、意識は最後

🟥 だから「研ぎ澄ます」は誤解されやすい

❌ 感覚を鋭くする

❌ 集中する

❌ 意識を強める

ではありません。

⭕ 余計な遮断をやめる

⭕ 早すぎる意味づけを遅らせる

⭕ 身体が先に反応する余白を残す

一文で言うと

「間」を体現した身体とは、

意識が指示する前に、

身体が“通過すべき揺れ”を受信できる状態です。👉 全身受信装置となる身体

⬇

身体は何を選択するかをすでに知っています!

ポイントは

「知覚しに行く」のではなく「自然に届く」 こと。

✨研ぎ澄まされた感覚(間)とは何か?

目的ではなく“結果”です。

重要なのは順序です

間に留まる → 自然に一致する

つまり、全身受信装置となる身体は、揺れを聴く能力のある身体の事を言います。

揺れを聴く能力

自分の意図や欲を差し挟まずに、

いま起きている“微細な変化”に気づける身体の在り方です。

特別な感覚器官ではありません。

姿勢・呼吸・注意の置き方の総体です。

✅ なぜ「何を聴くか」で現象が変わるのか?

ゼロ(未分化)には、

多くの可能性

複数の方向

同時に存在する揺れ

があります。

しかし人は必ず、どれか一つに注意を向けます。

たとえで言うと

静かな森に立っているとき、

✔ 鳥の声を聴けば、鳥が前に出る

✔ 風の音を聴けば、空気が前に出る

✔ 足裏を感じれば、身体が前に出る

森は同じでも、

何を聴くかで、立ち上がる世界が変わる。

身体もまったく同じです。

✅ 揺れを聴く能力を妨げるもの

多くの人は「頭」に聴こうとしますが、違います。

これは「思考」と言われますが、

本質は思考そのものではありません。

「頭」で探す正体を一言で言うと、

不安・恐れ・自己保持から生まれる

先回り(意図の先出し)の制御です。

「頭の行為」とは、

✔ 考えてから動く

✔ 先に決めてから感じる

✔ 操作しようとする

これは、

ゼロを経由しない分化です。

聴けなくなる最大の原因とは、

✔ こうしたい

✔ こうあるべき

正解を出そうとする

つまり、意図の早出しです。

意図「頭の行為」は悪くありませんが、

早すぎると、揺れを潰します。

✅ 揺れはどこに「現れる」のか

揺れが現れやすい場所(身体)

- 足裏の圧の変化

- 呼吸の深さの変化

- 胸や腹の広がり・詰まり

- 皮膚の温度・境界感

これはすべて、

思考(頭)より先に起きる変化です。

✅ 揺れを聴けている身体の特徴

実践的な指標

- 呼吸が止まらない

- 視野が狭くならない

- 身体の一部だけが硬くならない

- 「やろう」が後から来る

本人の感覚としては、

「決めていないのに、分かる」

という感じです。

✅ 芸道・武道での具体例

剣道・武術の達人:

相手の動きを「読む」前に

自分の身体の揺れを聴いています。

相手が動くと、

✔ 足裏の圧が変わる

✔ 呼吸が変わる

そこから技が勝手に立ち上がる。

打とうと決めたら遅い

でも、何も感じていないと打てない。

名人は、

打たないゼロ

気配としての波動

自然に打ちが出る

この流れを壊しません。

茶道:

上手な点前ほど、

手順を追っていない

でも乱れない。

それは、

✔ 湯の音

✔ 呼吸の間

✔ 客との距離

これらの揺れを聴き続けているからです。

凡人は、

✔ きれいにやろうとして崩れる

✔ 何も考えないで雑になる

茶の達人は、

✔ 静かな立ち

✔ 呼吸と間の揺れ

✔ 必要な動作だけが現れる

✅聴く「能力」というより、何が起きているか?

揺れを聴く能力とは、

何かを付け加える力ではなく

余計なことをしない力

です。

具体的には

✔ 早く決めない

✔ 固定しない

✔ 自分中心にしない

すると自然に、揺れが前に出てきます。

✅『揺れを聴く能力とは』まとめ

人は不安になると

頭で決めて

早く安心しようとします。

でも本当は身体はその前に、

もう小さな変化を感じています。

身体はただ、

すでに起きている微細な揺れを“聴いている”だけ。

これが

「揺れを聴く」

「波動を感じ取る」

という意味です。

その小さな変化を無視して、

「揺れを聴く」前に決めてしまうと、

いちばん大事な情報を

自分で消してしまいます。

先に聴ける人ほど、

動きや言葉が的確になります。

💡核心

揺れを聴く能力は、

ゼロに留まり、

ごく小さな違和感・気配・ズレを

「身体で受信する力」

それは

世界が決まる前の、

「自分より先に世界を聴く力👂」

そこから

行為は「滲み出る」、

後から理由が分かります。

揺れを聴く能力(間にとどまる)身体練習

✅ 間にとどまる身体練習

この練習の目的は何かを良くすることでなく、

「操作をやめ、未分化が現れる余白を身体に作る」ことです。

🚶3分でできる「歩きながらの間」

「歩く」という日常動作の中で間にとどまれるかは、本質をそのまま映します。

これは修行ではなく、確認の練習です。

【3分でできる歩きながら「間」にとどまる身体練習】

(目的)

✔ 動きの中で未分化を失わない

✔ 意図より先に起きる揺れを聴く

✔ 行為が「起きてしまう」感覚を知る

(全体の約束)

「うまく歩こうとしない」

これだけ守ってください。

① 立つ前の一拍(30秒)

- 歩き出す前に、立ったまま

- すぐ歩かない

- 「歩こう」という気配が身体に現れるまで待つ

頭で

「歩くぞ」

と決めない。

👌 サイン

- 足裏が少し温かい

- 身体が前に傾きたがる

これが未分化からの最初の揺れです。

② 一歩目を「置く」(30秒)

- 足を出そうとしない

- 床が足を呼ぶのを待つ

- 置かれたら、逆らわない

✕ ダメな例

✔ 大股で行こう

✔ 姿勢を整えよう

◎ OK

- 置かれてしまった

③ 歩きながら「決めない」(1分)

ここから歩き続けます。

- 速度を決めない

- 歩幅を決めない

- リズムを作らない

ただし、

「次の一歩が来る前の何もない一瞬」

に注意を向ける。

その一瞬は、

✔ 空白

✔ 何もしていない

✔ でも止まっていない

ここが間です。

④ 揺れを聴く(30秒)

歩行中、身体の中で:

✔ 微妙な左右差

✔ 重さの移動

✔ 呼吸のズレ

を直そうとせず、意味づけせず聴く。

このとき、

「歩いている私」が薄くなります。

⑤ 歩きが勝手に整う(30秒)

最後の30秒。

- 何も変えない

- 何も足さない

- 何も引かない

すると、

- 歩きが静かになる

- 無駄が減る

- なぜか楽

これは

間から分化が自然に立ち上がっている状態です。

👌うまくいっているサイン

✔ 時間感覚が少し曖昧

✔ 歩いた距離が短く感じる

✔ 思考はあるが、絡まれない

⇒ 日常への落とし込み

- 駅のホーム

- 廊下

- 散歩

「急いでいるときほど、短くやる」

10秒でも効果があります。

最後に歩行は、

意図と未分化が最も衝突しやすい動作です。

そこで間を保てると、

✔ 話す

✔ 判断する

✔ 選ぶ

すべてが変わり始めます。

真実を観る眼力 101 肉体とは、 波動とは、 体現とは、 存在とは ③

【真実を観る眼力 100 のポイント】

人とはゼロ(未分化)にとどまり、揺れを聴き、必要な現象だけを生むことができる生命体です。

- 過去の経験

- 習慣

- 不安や欲求

- 他者評価への反応

『人とはゼロ(未分化)にとどまり、揺れを聴き、必要な現象だけを生むことができる生命体』とは?

流れを段階で整理します。

① ゼロにとどまる

ここではまだ何もしていません。

- 判断しない

- 意味づけしない

- 選択しない

👉 未分化のまま、感受性だけが開いている状態

※ この時点では

「私が観測する」という主体感も薄い

② この時、揺れはすでに起きている

重要なポイントです。

揺れ(励起)は

- 外界

- 身体

- 場

- 関係性

の中で常に発生しています。

👉 ゼロポイントでは

無数の励起(揺れ)が常に起きています。

③ 揺れを「聴く」とは何か

「聴く」とは、

波動が立ち上がった瞬間=「励起(レイキ)した瞬間」

“今ここで通るべき(選択すべき)励起(揺れ)”を、

"知覚に触れる瞬間”に気づく(感知する)ことです。

これが、聴く=受信(知覚)です。

身体がゼロに留まることで、

“今ここで通るべき励起(揺れ)だけが知覚に届く”

- 防御モード

- 予測モード

- 緊張モード

必要/不要は最初から分かれていません。

意味も、目的も、未付与

波動は同時多発におきています。

ゼロポイントフィールドで

「自分にとって必要なものが起きる(励起する)」のではなく、

身体が透明(清明でクリア)になることで、

自然に“通過したものだけが現象化”します。

つまり、

ゼロポイントの無数の揺れ(励起)の中から

自らと共鳴する波動を感知し(感じ取り)、

それが身体を通過して

現象化する

ということです。

⑤ この時、身体は何をしているのか?

必要なことだけを生むことができる身体は

✔ 選んでいない

✔ 判断していない

✔ 探していない

✔ 取りに行っていない

ただ、

- 緊張がなく

- 先回りがなく

- 意味づけがなく

👉 共鳴可能な状態にある

このとき、

共鳴した波動(励起)だけが

形を持ち

言葉・行為・現象になる

のです。

必要なものが分化(現象化)するのではなく、

分化してもよいもの(共鳴しているもの)だけが、

自然に“残る”

です。

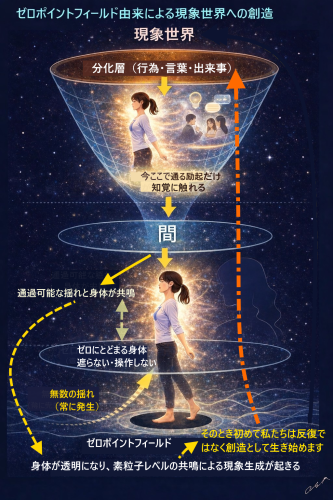

✅ 流れを超シンプルに

🌌 未分化(無数の揺れ)

↓

🏃♂️ ゼロにとどまる身体(遮らない・操作しない)=干渉を止める

↓

✨ 共鳴した揺れだけが知覚に触れる👉 「あ、今これだ」と分かる

↓

🌏 分化(言葉・行為・出来事)👉 「必要な現象だけが形を持つ」

ゼロ/未分化/間に身体が留まると、

無数の揺れの中から、

「今ここで“通過可能な(通るべき)波動(励起)だけが自然に知覚に届く”

そして感覚が立ち上がり

自然に分化(現象化)していく

流れです。

ゼロに留まれる身体(間を保っている状態)は、

今ここで“通過可能な(通るべき)波動を

知覚できる身体であり、

<この図が伝えている核心>

- 身体

- 間

- ゼロにとどまる力

何も決めていない「静かな位置」があり、

そこでは、まだ行動も言葉もありません。

そこから、わずかな揺れとして

「気配」や「予感」が生まれ、

それを知覚すると、

それが形になり、

動きや言葉として現れます。

それが上手な人(感じられる人)ほど、

いきなり動かず、

静かな位置を通ってから動きます。

そして、

揺れ(励起)は自ら起こすものではありません。

揺れは、

通ることを許したときに(自らと共鳴したとき)

現れるものです。

そして共鳴したものが立ち上がり、

形(分化)となります。

このプロセスを経て初めて、

私たちは

反復ではなく、

創造として生き始めます。

創造とは、

ゼロから無理に何かを生み出すことではありません。

創造とは、

ゼロに留まり、

通るべき揺れを通し、

必要な現象だけを分化(現象化)させることです。

真実を観る眼力 100 肉体とは、 波動とは、 体現とは、 存在とは ②

未分化を層でくくると波動の層、分化は物質の層ということになります。

人は本来この波動の層と物質の層を行き来しながら、物質世界で調和を図り、進化していく生命体とも言えます。

未分化の状態とは、量子的な表現でいうと、ゼロポジションにある状態といえます。

ゼロポジションとは、量子場の最も静かな状態で、そこにはすべての可能性(波動的な情報)が静かに存在しているゼロポイント・フィールド(純粋な情報の場)があります。まだ「物質化」も「現象化」もしていない、無限の源で、意識や直観がアクセスする「源」だとも考えられる場です。

ゼロポイントフィールド(場)は、外部からエネルギー(意識・観測行為)が与えられることで、「揺らぎ」や「振動」の状態となる励起「レイキ」が起こります。

例えるなら、静かな水面に石を投げ込んだ時に波紋が広がるようなイメージ、するとゼロポイントフィールド(場)のエネルギー状態が変化します。

多くの人のほとんどの行為は、このゼロポイントフィールドから、つまり、間(未分化)から滲み出た行為ではなく、エゴ由来(場)から作り出された、過去の経験や恐れから生まれた反復にすぎません。

このため作り出される現象は、ゼロポイントフィールドから励起された(立ち上がった)創造ではなく、すでに分化(物質化)した、エゴという閉じた場でのループの反復から作り出されたものに過ぎないので、創造された現象ではなくなり、既に出来上がっている現実(分化)を往き来している(反復している)に過ぎないということになります!

本来の人の行為、行動の在り方は、未分化「波動」に触れながら、分化した世界「物質世界」で調和を実現させることです。

つまり、ゼロポイントフィールドで励起(波動に触れ)させながら、分化させて行く(物質世界におろす)プロセスの在り方です。

*ゼロポイントフィールド(未分化)からの現象の創造とは、観測者が観測行為(意識、気づき、直感など)により、ゼロポイントフィールドで励起(波動の揺れ)が起こり、観測者が選択した情報が現象世界に投影されて現象が創造されていく。

ゼロポイントフィールド(未分化)由来から滲みでる生き方とは、

反復ではなく、創造しながら生きるための、意識、心、身体、の扱いかた、体現方法とは何なのでしょう?

1.人はなぜ創造できなくなったのか

✅ ゼロポイントフィールドとエゴ由来の生き方の分岐点

① 人間とはどのような生命体か?

人間は本来、

未分化(波動・可能性の層)

分化(物質・現象の層)

この二つを行き来できる生命体です。

言い換えると人間とは、

見えない可能性の海(未分化)から

何かを受け取り

現実の世界(分化)に

調和ある形として表現する存在

とも言えます。

芸道・武道・祈り・創作行為の奥には、

すべてこの構造があります。

② 未分化と分化を層として整理する

ここで一度、世界を層構造として整理します。

🌌 『未分化の層(波動の層)』

- まだ形になっていない

- 正解も不正解もない

- 情報が可能性として漂っている

- 身体では「間」「空白」「静けさ」として感じられる

未分化の状態とは?

何かが起きる前の“偏りのない位置(ゼロポジション)に、

身体ごと在っている状態”です。

🔵 分かりやすいたとえ:静かな水面

未分化・ゼロポジションの場では、

✔ 風がない

✔ 水面は静か

でも、水そのものは存在している

👉 これが

未分化/ゼロポジション

⬇

感覚が立ち上がる(波動を感じる)と、

✔ そよ風が吹く

✔ 水面に揺れが出る

👉 これが

波動として感じられる状態

🌏 分化の層(物質・現象の層)

✔ 形・出来事・行為・結果

✔ 言葉・思考・評価が生じる

✔ 社会・役割・過去の経験が働く

現象が立ち上がる(分化)

✔ 揺れが大きくなる

✔ 波が形として見える

👉 これが

現象・行為・言葉・動作

人は本来、

未分化(波動)に触れ → 分化(物質化)させ → また未分化に戻る

という循環の中で生きています。

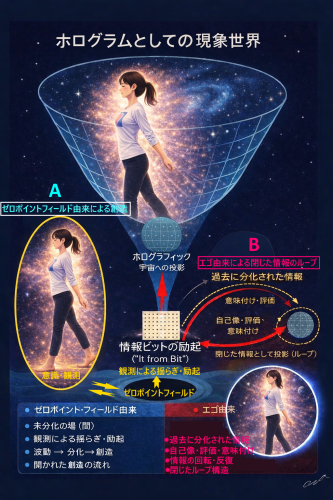

③ 二つの現実創出の流れ(図式化)

✅ この図が伝えたい核心

人間は本来、

未分化(波動)と分化(物質)を往復しながら、

現象世界に調和をもたらす存在です。

しかし、間に留まれず、

常にエゴ由来のループで生きると(B)、

人生は「反復」になります。

未分化に触れながら生きるとき(A)、

行為は創造へと変わる。

この図は、その分岐点を可視化したものです。

🟦【A】ゼロポイントフィールド由来の流れ(未分化・間からの創造の流れ)

青で示されているのは、未分化の場(ゼロポイント・フィールド)から始まる流れです。

「ゼロポイントフィールド(未分化・間)」では、

まだ何も起きていない。

でも、すべての可能性が含まれている

ここでは、まだ意味も形も決まっていない判断や評価が入る前の「間」があります。

身体と意識が静かに開いている状態(間にとどまる)において、

⬇

外部からエネルギー(観測行為・意識)が与えられることで、

⬇

エネルギー場(ゼロポイントフィールド)が「揺らぎ」や「振動」の状態になり

⬇

そこから波動が励起され(波動が立ち上がり)、

「励起(波動が立ち上がる)=波動(感覚の立ち上がり)」

⬇

現象が分化(物質化)していきます。

行為として現れる「調和ある行為・現象が自然に現れる」

- 現象(分化)

- 動く

- 話す

- 判断する

これがゼロポイントフィールド由来の創造です。(間から滲み出る行為)

この流れの特徴は、

✔ 行為に無理がない

✔ 結果に執着しない

✔ その場に合った創造が起こる

✔ 同じことの反復にならない

という点にあります。

これは 創造としての行為、生きた応答 と言えます。

【B】🟥 エゴ由来(分化情報の反復)

赤で示されているのは、すでに分化された情報の内部で完結する流れです。

ここでは、

- 過去の記憶・恐れ・成功体験

- エゴ(自己防衛・承認欲求)、自己像(私はこういう人間だ)

- 評価・意味付け・正解探し、思考による判断・操作

といった情報が起点となり、

⬇

既知の行為を選択

⬇

似た現象・似た結果が循環・反復され

⬇

現象が立ち上がります。

⬇

未分化(ゼロポイントフィールド)への回路は閉じたまま

この流れの特徴は、

✔ 新しさがない

✔ 反応が速く、決めつけが早い

✔ 行為が自己防衛や再確認になる

✔間がなく、 常に頭(思考)が先行

という点です。

これは 創造ではなく、反復としての行為 です。

<二つの流れの決定的な違い>

| ゼロポイントフィールド由来 | エゴ由来 | |

| 観点 | ゼロポイント由来 | エゴ由来 |

| 起点 | 未分化・間 | 分化済み情報 |

| 身体感覚 | 開いている・軽い | 固い・急ぐ |

| 行為 | 滲み出る | 作為的 |

| 現象 | 生成・創造 | 再生・反復 |

④ なぜ多くの人は創造できないのか

理由は「間」にとどまれないから!

- 急いで答えを出す

- 正解を当てにいく

- 良い人であろうとする

- 失敗を避けようとする

これらはすべて

未分化に触れる前に、

分化を起こしてしまう行為です。

その結果、

ゼロポイントフィールドからの励起は起きず

エゴ由来の情報だけがループし、

現実は「少し違う同じこと」の繰り返しになります。

2.「間にとどまる」・「未分化にとどまる」身体とは何か

間とは、

何もしないことではありません。

身体的には、

- 動こうとする前の一拍

- 言葉が出る直前の沈黙

- 判断が立ち上がる前の余白

この「前」に身体ごと留まることです。

「未分化にとどまる」身体とは、

- 境界がやや曖昧

- 重さが均等に広がる

- 呼吸が勝手に深くなる

- 「私がやっている」感覚が薄い

こうした状態です。

3.創造とは「足す」ことではない

創造とは、

ゼロポイント・未分化経由で立ち上がる現象です。

何かを加えることではなく

本来あった流れを

邪魔しないことです。

だから、

努力感が少なく

行為が静かで

結果が自然

になります。

4. 創造しながら生きる(ゼロポイント・未分化経由)ための体現法

✅ 意識・心・身体の扱い方

✨ 『意識』

- 決めない

- 急がない

- 分からなさを許す

💙 『心』

- 良くなろうとしない

- 正しくあろうとしない

- 何かを証明しようとしない

🏃♂️ 『身体(最重要)』

「ゼロポイント・未分化経由で生きる」とは、

身体を使って“何かを起こそうとしない状態に留まり、

自然に起きてくる最初の動きを受け取る”体現です。

- 姿勢を直そうとしない

- 呼吸を深くしようとしない

- 感情を変えようとしない

- 背筋を伸ばさない

- 左右差を修正しない

- 心を落ち着かせようとしない

- 呼吸が自然に深くなる

- 重心が勝手に下がる

- 体がわずかに揺れる

- 足裏が広がる

- 無理がなく、

- ズレが少なく、

- 後悔が残らない

- 操作しない

- 整えない

- 起きるのを待つ

大切なのは、

💡身体が先、意味は後

という順序です。

5. まとめ

- 未分化 = ゼロポジション(比喩として)

- 波動 = ゼロから最初に現れる揺れ

- 現象 = 揺れが形を持ったもの

未分化(ゼロ) → 波動(揺れ) → 現象(必要なものだけが分化)

この順が守られると、無理がありません。

本来

人間とは、

ゼロに留まり、

揺れを聴き、

必要な現象だけを生むことができる生命体

です。

この「順序を保てる身体」こそが、

人間の身体性の深さであり、

存在意義だと私は思います。

人間は、

未分化(可能性)と

分化(現実)をつなぎ

この世界に調和を生み出す

ことのできる生命体です。

そして進化とは、

能力を増やすことではなく、

未分化に触れ続けられる身体と意識を

保つこと、保つ努力をすること、なのかもしれません。

真実を観る眼力 99 肉体とは、 波動とは、 体現とは、 存在とは ①

1. 肉体とは何からできているのか?

(見えるレベル)

骨・筋肉・内臓・血液・水分

これは誰でも知ってる「身体」です。

(もう一段奥)

細胞(約37兆個)

それぞれが呼吸し、入れ替わり、生きている。

👉 ここで大事なのは

身体は「固定した物体」ではなく、常に流れ続けている存在

という点です。

2. 肉体を構成する「物質・素粒子・波動」とは?

- 分子(タンパク質・脂質・水など)

- 原子

- 素粒子(電子・クォークなど)

- 電磁波

- 量子の確率波(波動関数)

- 振動・周波数

① 物質の層

- 触れる

- 重さがある

- 形がある

② 素粒子の層

- 目には見えない

- 位置が曖昧

- 常に動いている

③ 波動の層

- 揺れ

- リズム

- 関係性(呼吸・拍動・間)

👉 ポイントはこれです。

① ② ③ これらは別々のものではない。

同じ身体を、違う距離から見ているだけです。

3. 波動を「感じられる身体」とは何か?

特別な能力ではありません。

(日常で起きている例)

- 深呼吸したとき、身体が広がる

- 静かに立つと、揺れを感じる

- 緊張が抜けると、境界が薄くなる

これはすべて、

身体を「操作」せず、起きていることを邪魔していない状態です。➡ ③ 波動の層が現れている状態

✅ 波動を感じられる身体とは

- 感じようとしない

- コントロールしない

- 評価しない

👉 そうすると、

もともとあった揺れや流れが“前に出てくる”=波動の層が出て感じる

4. 芸道・武道の「型の奥」で起きていること

波動の層が現れている状態

(分かりやすい例)

- 型の表

- 手の位置

- 足の運び

- 姿勢

- 型の奥

✔ 力を入れていないのに崩れない

✔ 相手より先に反応しない

✔「やっている感」が消える

剣道で言えば、

✔ 打とうとした瞬間、負ける

✔ 打たずに場にいると、打てる

茶道で言えば、

✔ 動作をきれいにしようとすると乱れる

✔ 呼吸と間にいると、美しくなる

👉 これはすべて

未分化(波動)に留まり、必要な瞬間だけ分化(物質化)する=間から滲み出る行為

という身体の使い方です。

5.身体における分化と未分化とは何か?

① 分化と未分化の違い

分化とは:「決めて、分けて、動く身体」=(物質の層での身体)

未分化とは:「まだ決めず、全体のまま在る身体」です。=(波動の層での身体)

② 分化した身体とは、どんな状態?

誰もが日常で経験しています。

(分化しているときの身体)物質の層の身体

- ここに力を入れる

- これをやろうとする

- 正解・不正解を先に決める

- 自分が操作している感じが強い

(具体例)

✔ 重い荷物を持ち上げるとき

✔ 早く答えなきゃと焦るとき

✔ 人にどう見られているか気にするとき

このとき身体は、

部分ごとに切り分けられ、

目的に向かって使われている

状態です。

👉 分化は悪ではありません。

生活には不可欠です。

③ 未分化の身体とは、どんな状態?

こちらも、誰もが経験しています。

(未分化の身体)波動の層の身体

- 力を入れていない

- 何かをしようとしていない

- でも、ぼんやりしていない

- 全体がひとつにまとまっている感じ

(具体例)

✔ 景色を見て、言葉が止まる瞬間

✔ 深いため息のあと

✔ 熟練者の立ち姿

✔ 赤ちゃんを抱いているとき

このとき身体は、

部分になる前の「ひとまとまり」

として在ります。

④ いちばん分かりやすいたとえ

(楽団のたとえ)

<分化> 物質レベル

→ 各楽器が「自分の音」を主張している状態

<未分化> 波動レベル

→ 指揮者も楽器も溶け、

音楽そのものが鳴っている状態

音は出ていますが、

「誰が鳴らしているか」が消えています。

⑤ 分化と未分化の境界はどこにある?

分化と未分化は、切り替わります。

👉 境界はここ

「やろう」「判断しよう」と

意図が立ち上がる直前

波動の層 ➡ 素粒子の層 ➡ 物質の層

(例え)

✔ 立ち上がる前の一瞬

✔ 言葉を返す前の一呼吸

✔ 打つ前の間

ここに留まれる身体が、

芸道や武道でいう「間」を持ちます。

⑥ 未分化(波動の層)=何もしない、ではない

💡ここがとても大切

(よくある誤解)

✔ 脱力

✔ ぼーっとする

✔ 何も考えない

実際は

- 全体が整っている

- 反応できる余白がある

- 必要ならすぐ動ける

止まっているのではなく、開いている。

⑦ なぜ未分化(波動の層)が大切なのか?

分化だけで生きると、(素粒子の層・物質の層)

✔ 焦る

✔ 固まる

✔ 対立する

✔ 外しやすい

未分化に戻れると、(波動の層)

- 判断が遅れるが、外さない

- 力を使わずに済む

- 相手とぶつからない

つまり、

未分化(波動)は、分化(素粒子・物質)を正確にするための土台

です。

人間の身体には

「使うモード」(素粒子・物質レベル)と、

「開くモード」(波動レベル)があります。

『使うときが分化』、

『開いているときが未分化』

ずっと使い続けると壊れる。

開いたところから使うと、無理がない。= 間から滲み出る行為

分化(物質)と未分化(波動)は、

上下でも

善悪でも

どちらか一方でもない

行き来できることが、人間らしさです。

6.「波動が高い」とは?

誤解を外します。

✅ 高い = 上・派手・特別

ではありません。

👉 高いとは(未分化が優勢にある状態)

- 引っかかりがない

- 粗さがない

- 静かで均一

全体として感じられる(波動の層)

🏃♂️ 身体で言えば

- 力んでいない

- 崩れない

- 反応が遅いが、遅れない

✨ 意識で言えば

- 自分を守る癖が薄い

- 他人を操作しない

- 状況がよく見える

👉 未分化に近いほど、波動は「細かく・澄む」

これを「高い」と表現しているだけです。

7. ここから言える「人間とはどんな生命体か」?

💡 ここが一番大切です。

人間とは

分化(物質)と未分化(波動)を行き来できる生命体

です。

✔ 石は分化できない(自分の意志で行動できない)

✔ 動物は分化が速い(自分ですばやく行動する)

人間は

👉 留まれる

👉 選べる

👉 戻れる

この「戻れる」という能力(波動の層に留まる)が、

- 良心

- 反省

- 芸

- 祈り

- 美

を生みます。

8. 人間の身体的な在り方から見える「存在意義」

人間の存在意義は、

未分化(波動)に触れながら

分化した世界(物質世界)で

調和を実現すること

言い換えると、

✔ 反射的に生きない

✔ 分断しきらない

✔ 力で解決しない

✔ 間を保つ

そのために、

人間には「肉体」が与えられている。

考えるためではなく、

体現するために。