Health and self-therapy information

asa Health Information 身体バランスの整え方、、、 歩く瞑想で身心を整える 2025.6月号 ②

<身体の連鎖>

足部の変形(扁平足、外反母趾など)や骨盤の歪み、体幹の捻れがあると、左右で身体の使い方に差が生じ、歩行時に一方へ身体が流れることがあります。

これを身体連鎖(運動連鎖)ともいい、1つの関節の動きや異常が隣接する関節の動きに影響を与え全身に波及して行くため、足からの異常や変形が隣接する膝関節→股関節→骨盤→背骨(体幹)→頭(脳)へ次々と影響を及ぼし、全身へと負の身体連鎖を波及させ、全体に悪影響を及ぼし身体のバランスが崩れます。

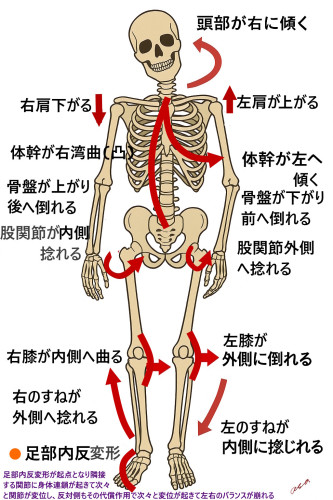

<例えば、右足の内反変形の場合>:

足部の内反変形は、単なる足の問題にとどまらず、下肢、骨盤、体幹、さらには肩や頭部にまで影響を及ぼす全身性の問題です。この連鎖は、身体がバランスを保とうとする代償作用の結果として生じ、各部位に過剰な負担や機能不全を引き起こし、全身の身体バランスが崩れます。

<右足部の内反変形からの身体連鎖と代償作用の流れ>:

* 足部(右): 足部の内反、足底の外側縁に体重が乗りやすくなります。(身体連鎖の起点)

* 足部(左): 右足部の内反を代償し、バランスを取るために、過剰な回内を起こすことがあります。これにより、扁平足のような状態になる可能性があります。

⏬

すね(下腿):

* すね(右): 脛骨の外旋。(外へ捻れる)

* すね(左): 脛骨の内旋。右足部の内反による傾きを代償し、バランスを取ろうとします。

⏬

膝:

* 膝(右): 膝関節の外反(X脚傾向)。膝が内側へ曲ります。

* 膝(左): 膝関節の内反(O脚傾向)または過伸展(反張膝)、膝が外側に倒れます。

⏬

股関節:

* 股関節(右): 股関節の内旋。股関節が内側へ捻れます。

* 股関節(左): 股関節の外旋・外転。股関節が外側へ捻れます。

⏬

骨盤:

* 骨盤(右): 骨盤の挙上・後傾。骨盤が右側に引き上げられ、右下肢が短く感じられることがあります。

* 骨盤(左): 骨盤の下降・前傾。右側の骨盤の挙上を代償し、骨盤が下がり前に倒れ、骨盤全体のバランスを保とうとします。

⏬

体幹:

* 体幹(右): 脊柱の側弯(右凸)。骨盤の右側挙上に伴い、脊柱が右側に湾曲します。

* 体幹(左): 脊柱の側弯(左凹)。右側の脊柱の湾曲を代償し、体幹が左側へ倒れバランスを保とうとします。

⏬

肩:

* 肩(右):右肩が下がり、内側に巻き込まれるような姿勢になります。

* 肩(左): 左肩が上がり、右肩の下制を代償し、肩の高さのバランスを保とうとします。

⏬

頭部:

* 頭部: 傾斜(右側屈)と回旋(左回旋)。肩のアンバランスや脊柱の側弯を代償し、頭が右に傾きます。

【足部内反変形からの身体連鎖と代償作用】

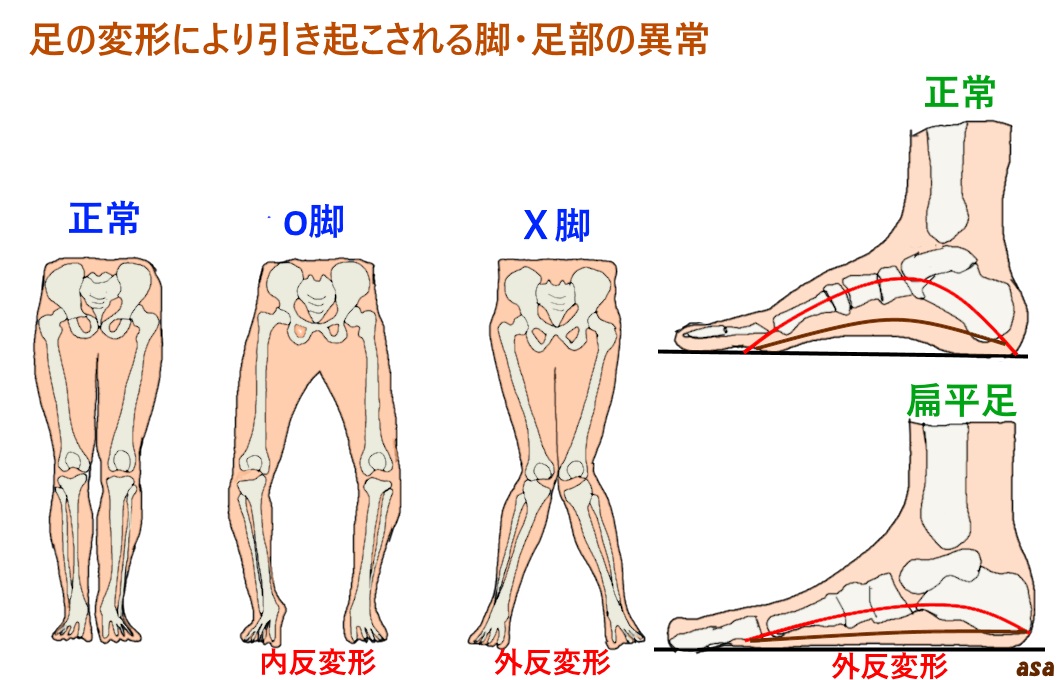

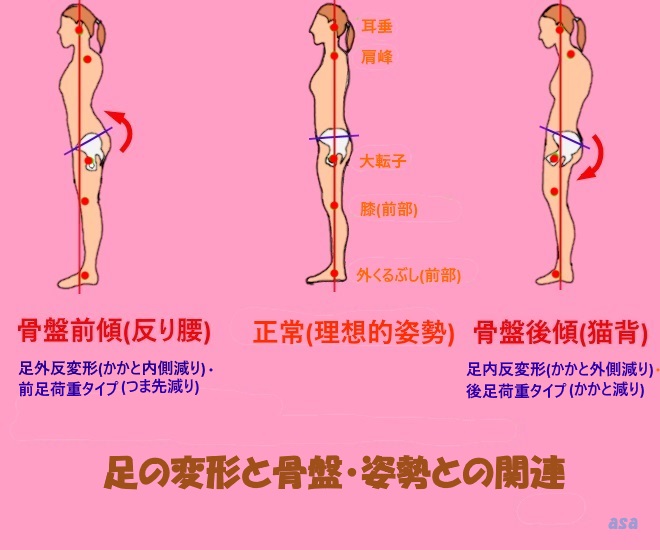

<足の変形と骨盤・姿勢への影響>

足の外反変形や前足荷重タイプは、骨盤が前へ倒れるため骨盤前傾へ身体連鎖し、背骨は反り腰となり腰骨が前方へ、背中が後方へ突出する、いわゆる出っ尻、出っ腹、鳩胸体型へ身体連鎖します。

足の内反変形や後足荷重タイプは、骨盤が後へ倒れるため骨盤後傾へ身体連鎖し、さらに背骨は猫背(背中の後方弯曲)へと身体連鎖します

【足の外反変形から骨盤が前傾し反り腰】 【足の内反変形から骨盤が後傾し猫背】

足部だけでなく、骨盤のゆがみや腰痛、右利きなど(手足の負担が大きい側)、視覚・聴覚の左右差なども、歪み部位、機能低下部位などを起点とし、隣接する関節に身体連鎖して、身体がバランスを保とうとする代償作用により負荷や歪みが生じ、全身へと負の身体連鎖が波及し、左右半身のバランスが崩れてしまいます。

| 各部位からの身体連鎖と左右バランスの崩れ | ||

| 起点部位 | 崩れの影響 | 結果としての左右差例 |

| 足部の変形 | 骨盤の回旋 | 上半身のねじれ/肩の高さの差 |

| 骨盤の歪み | 体幹の回旋 | 歩行の左右差・反対側への重心逃避 |

| 手の使い過ぎ | 背骨の傾き | 股関節・膝・足の負担差 |

| 視覚・聴覚の左右差 | 頭部の傾き | 重心の偏位・頸部のはり |

では、身体連鎖の起点となる歪み部位、機能低下部位などを効果的に修正し、負のスパイラルをを止め、且つ、左右・上下半身をバランスよく整えるには、どのような修正・修復を身体に与えればよいでしょう?(セルフで!)

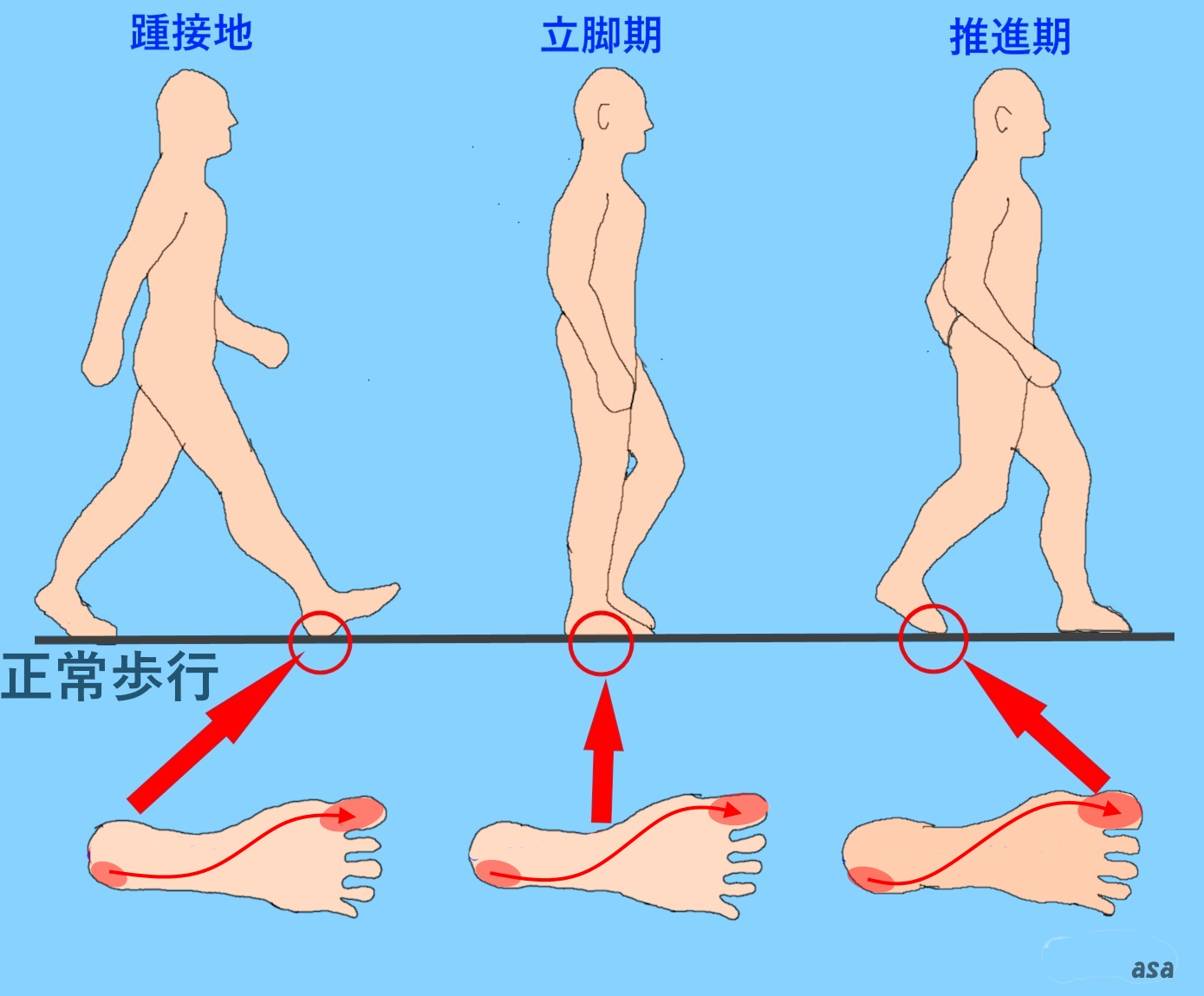

<正常な歩行(歩容)とは>

正常な歩行(歩容)は、

①かかとのやや外側から接地し、

②足部を内側にひねりながら

③母指で蹴り出す歩行です。

<正しい歩行を脳に再学習させ身体を整える>

つまり、歩行練習による足部から始まる身体の正しい使い方(「足圧のかかり方」:左右の足圧が同じようにかかる感覚)を意識的に整えることによって、歩行の左右差を改善し、歩行時に左右をバランスさせ、直進させるために左右を均衡させる歩行練習で、身体全体の連鎖(キネティックチェーン)を整える歩行練習を行い身体を整えます。

流れ:

「足部の初期接地(踵外側)」から

「蹴り出し(母趾球)」に至る過程での荷重移動パターンの対称性を、

正しい感覚情報として「脳が再学習し直すこと(感覚運動再教育)」により、

体幹・骨盤・上肢・下肢の連動性が改善され、

身体が整えられます。

■ 理論的背景

身体の連鎖と歩行の左右差

足部の変形(扁平足、外反母趾など)や骨盤の歪み、体幹の捻れがあると、左右で身体の使い方に差が生じ、歩行時に一方へ身体が流れることがあります。

これは「足部の初期接地(踵)」から「蹴り出し(母趾球)」に至る過程での荷重移動パターンの非対称性が影響します。

脳が正しい感覚情報を学習し直すこと(感覚運動再教育)により、体幹・骨盤・上肢・下肢の連動性が改善し、左右バランスのとれた歩行が可能になり、足部からの正しい身体連鎖により身体が整います。

■ 意識すべき歩行のポイント

1. 踵の外側で接地

踵の外側で接地し、足部を内回しさせながらスムーズに重心が移動することで、内側アーチを活用できる。

2. 中足部(拇趾球)で地面をしっかり捉えて蹴り出す

拇指球(ぼしきゅう)は、足の親指の付け根部分にある膨らんだ部分を指し、親指の付け根あたりで蹴り出します。

小趾側ではなく、拇趾球で蹴ることが重要。

3. 左右同様に「足圧の流れ」を感じる

片側が弱い・短いなどの感覚があれば、非対称の証拠。

⏬

■ 左右均衡の歩行を促すエクササイズ・意識付け

① 足部の感覚入力トレーニング

- タオルギャザー(足指でタオルを手繰り寄せる)

- ゴルフボール・テニスボールで足裏マッサージ

(足底筋膜・内側縦アーチへの刺激を入れることで、足部の感覚が高まります。)

② 歩行の重心移動の再学習(裸足で床の上で行うのがおすすめ)

- スローモーション歩行

一歩一歩、以下の感覚を確認しながら歩く、

踵の外側 → 小趾側 → 拇趾球 → 蹴り出し、

両足で同じ動きを意識して確認、

- ミラー歩行

鏡の前で歩き、左右の肩・骨盤・膝の動きを視覚で確認

③ 片脚立位トレーニング(バランス能力の強化)

鏡の前で左右30秒ずつ、

骨盤の左右差に注意、

可能であればクッションの上でも行う(固有感覚刺激)、

④ 上半身と下半身の連動性を高めるエクササイズ

- クロスモーション(右手・左脚、左手・右脚の交互動作)

四つ這いから手と反対の脚を同時に伸ばす → 体幹の安定と連動強化

【Hand-knee 主に体幹インナーマッスル(脊柱起立筋、多裂筋、腹横筋)をターゲット(60秒×左右2セット)】

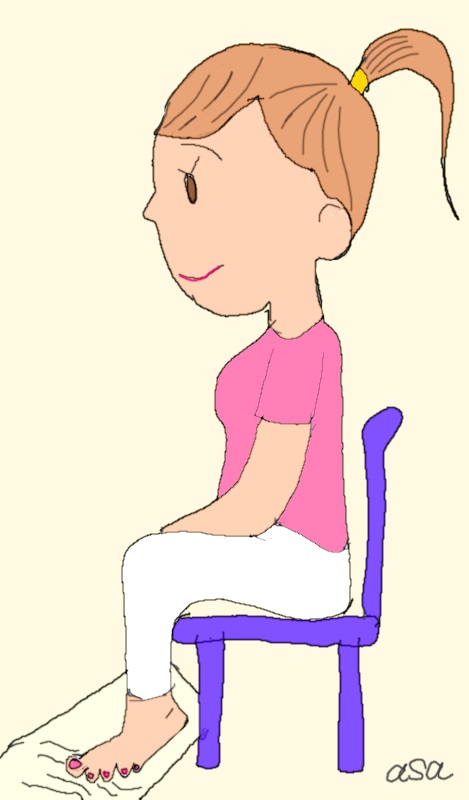

- 骨盤ウォーク(座って前後左右に骨盤を動かす)

骨盤の可動性と中心軸の再認識

⑤ 意識づけの工夫

- 口でカウントしながら歩く(意識の集中を維持)

- 動画撮影して自己観察:客観視が脳の学習に有効

■ 補足:理想の歩行への「脳の再学習」は反復が必要

最初は意識してやらないと難しいが、繰り返し実行することで脳が「正しい感覚運動パターン」を新たに記憶します。

すると次第に無意識でもバランスよく歩けるようになります(神経可塑性)

<まとめ(身体)>

「足部の感覚入力 → 歩行時の荷重パターンの再学習 → 体幹・骨盤の捻れ修正 → 歩行の左右バランス改善」という流れは、

身体連鎖(キネティックチェーン)=「身体の各部位が連動して動くことにより、効率的で滑らかな動作が生まれる」を、

正しい歩行を行うことで、脳に正しい動きを再学習させ、

効果的・効率的に身体をバランスよく整える歩くエクササイズです。

<総まとめ(身・心)>

身心相関(しんしんそうかん)とは、身体と心(精神)の相互関係を指す考え方で、身体の状態が心の状態に影響を与え、逆に心の状態が身体に影響を与えるという考え方です。この原理は、伝統的な治療法(例えば、アーユルヴェーダや気功など)においても重要な役割を果たしています。

身心相関の原理は、身体と心が密接に関連していることを示しています。

身体を整えることで心も整い、逆に心を整えることで身体の健康も促進されるという相互作用が存在します。このため、身体的な健康を意識することは、精神的な健康を維持するためにも重要です。

前回に話したようにヒトの脳構造から、脳には旧脳🧠(運動脳「行動=出力」)⇒大脳新皮質(感じる脳「感覚(理解)=入力」)という方向(出力⇒入力)の優位性があります。

つまり、身体を運動(出力)によって身体をバランスよく整えることは、心もバランスよく整えられる(入力)という相関性を、先賢は説いています。

これは正に、体現することで、心を整える、歩く瞑想法でもあります。

🚶🚶🚶............