Health and self-therapy information

asa Health Information 2025. 10月号 ② 大腿骨頸部骨折と遠隔治療

先週の早朝、当日に治療予約が入っていた患者さんから連絡が入り、転倒して歩くことが出来なくなったのですがどうしたらよいですか?

との事だったので、骨折も疑われるため整形でレントゲンを撮ることを勧めた結果、大腿骨頸部骨折が判明し、即、入院、今週には手術が決まりました。

ご本人からその結果の連絡を受けた際、痛くて全く歩行もできない状態なので骨折の遠隔治療をお願いしますという事なので、右大腿骨頸部骨折の遠隔治療を行ったところ、この日をピークに不思議なくらいに痛みが無くなり自身でも驚いていますとのメールが翌日に入り、病院でも看護師から、術前にこの程度の痛みの患者さんはいないですよ、皆もっと痛がり全く動くことはできないですよ、といわれて、術前にも関わらず介助者つきでトイレも自力歩行で行けるとの経過連絡が来ました。

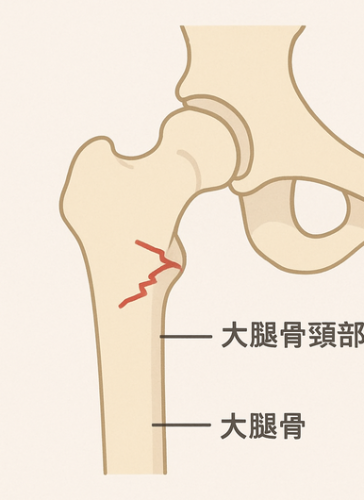

😖 大腿骨頸部骨折

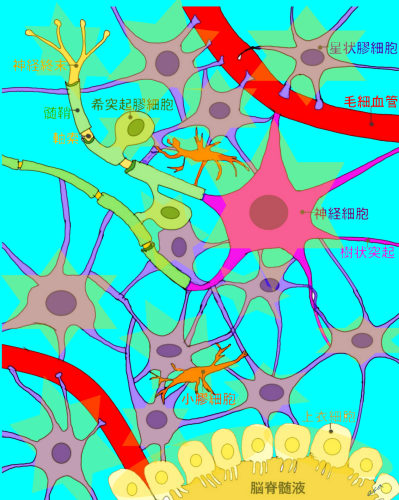

大腿骨頸部骨折とは、太ももの骨(大腿骨)の上端にある「大腿骨頸部」という部分が折れる骨折です。

この部位は、股関節(こかんせつ)のすぐ下に位置し、骨盤と大腿骨をつなぐ重要な部分で、 骨頭(こっとう=球状部分)に近い骨折で、関節の内側で起こるため血流が途絶えやすく、「骨頭壊死(こっとうえし)」のリスクがあります。

📍 骨の位置関係

股関節まわりの骨構造は下のようになっています

👇

骨盤

│

(股関節)←大腿骨頭(だいたいこつとう)

│

【大腿骨頸部】←骨折しやすい部分

│

大腿骨(太ももの骨)

👵 高齢者に多い大腿骨頸部骨折

加齢により骨がもろくなる(骨粗しょう症)

転倒で尻や横を打つことで骨折

特に女性高齢者に多い(閉経後のホルモン変化)

⚕️主な症状

股関節や太もも付け根の強い痛み

立てない、歩けない

足が外にねじれて短く見える(外旋変形)

🏥 治療法

骨折の場所やずれの程度によって異なります。

① 骨折部のズレが少ない場合

→ 骨接合術

金属のピンやスクリューで固定して自然に癒合を待つ。

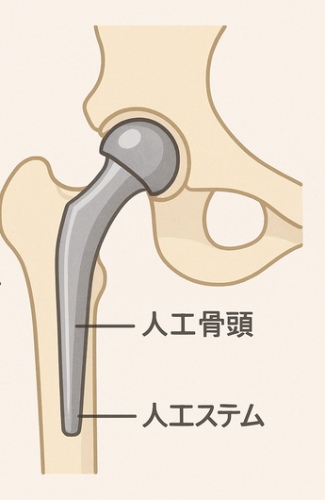

② ズレが大きい・骨頭壊死のリスクが高い場合

→ 人工骨頭置換術

壊れた骨頭を取り除き、金属や樹脂の人工骨頭を入れる。

🩹 術後のリハビリ

手術翌日から起き上がり・立つ練習

徐々に歩行訓練(杖・歩行器使用)

再発防止のため、転倒予防・筋力トレーニング

✪ 遠隔治療

当院では来院し直接施術される患者さんの他、毎日、依頼された15名の遠隔治療、5軒の土地家屋の浄化の遠隔を行っています。

遠隔治療は、物理的に離れた場所にいる患者に対して行われる治療法で、主にエネルギーや意識を用いて行われます。この治療法は、伝統的な医療とは異なり、身体的な接触を必要としないため、さまざまな理論や原理が考えられます。

1. 遠隔治療の基本概念

• エネルギーの伝達: 遠隔治療は、治療者が意識やエネルギーを使って、患者に影響を与えることを目的としています。治療者は、特定の技術や方法を用いて、患者のエネルギーフィールドに働きかけます。

2. 量子もつれと量子的な解釈

• 量子もつれ: 量子物理学において、量子もつれは、2つの粒子が互いに強く結びついている状態を指します。この状態では、1つの粒子の状態が変わると、もう1つの粒子の状態も瞬時に変わることがあります。この原理が、遠隔治療におけるエネルギーの伝達に関連していると考えられることがあります。

👉 量子もつれ(エンタングルメント)

離れた粒子同士が瞬時に相関を示す現象は実証されています。通信や量子暗号に応用中です。

• 量子的な解釈: 意識やエネルギーが量子的なプロセスに基づいている可能性があると考えています。これにより、意識の働きが物理的な現象に影響を与えることができるとされます。

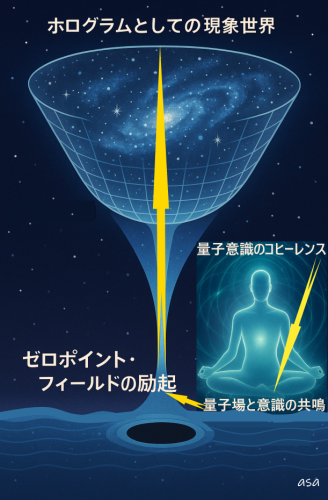

以上のような量子の原則を踏まえ、以下の遠隔治療プロセスにより改善、治癒が働くと推測します。

(現科学的実証レベルで遠隔治療の全解明はできないので、実際に毎日遠隔治療を行っている自身の私感的な仮説を含みます。)

コヒーレンスの高い術者(身心の高い調和、安定を持つ者)が、

⏬

OOさん(生年月日、氏名などでクライアントを特定)、治癒や癒やしたい具体的な病気、怪我、患部(遠隔治療の目的)をクライアントが術者に依頼し、

⏬

遠隔治療を行う術者が、クライアントから依頼された疾患など(目的)を治癒、癒やす意識(観測行為)で、様々な方法による遠隔治療を実施、

⏬

術者のエネルギーフィールドにクライアントを同期させる(クライアントの波動を引き上げる)= 量子もつれ(エンタングルメント)

⏬

ゼロポイントフィールドで励起が起こる(情報場から癒やしのエネルギーが引き出される)

⏬

現象世界でクライアントの癒やし、治癒が発現する

3. スピリチュアルな要因

• 意識の力: スピリチュアルな観点からは、意識がエネルギーを変化させる力を持っていると考えられています。治療者が患者のために意識を集中させることで、エネルギーが調整され、治癒が促進されるとされます。

• 共鳴と調和: 遠隔治療では、治療者と患者のエネルギーが共鳴し、調和することが重要です。この共鳴によって、治療効果が高まると考えられています。

🩻 まとめ

「術者の意識が高いコヒーレンス状態」=「心身が統合され整っている」

「クライアントとの同期」=「共感・共鳴・信頼関係」

「ゼロ磁場を励起する」=「潜在的な自己治癒力が活性化される」

科学的実証レベル:現代の量子物理学とはまだ直接つながっていない。(未知)

象徴・仮説的レベル:量子の概念を比喩として使うことで、遠隔治療の体験を説明する一つのモデルとして整合性がある。

臨床的観点:術者とクライアントの「意識・共鳴・安心感」が心身に影響を与える可能性は心理生理学的に支持されつつある。

asa Health Information 2025. 10月号 ① 秋に起こりやすい身心の乱れと対処

秋の始まりや季節の変わり目に、体調不良や気分の落ち込み、精神状態の不安定さを訴える人が増える傾向ですが、これは多くの要因が重なって起こると考えられています。

🌿主な原因と背景

1. 日照時間の変化

秋になると日が短くなり、太陽光を浴びる時間が減ります。

太陽光は脳内の セロトニン(気分を安定させる神経伝達物質) を活性化させる大事な要素。

減少すると気分の落ち込みや意欲低下につながります。

2. 体温調整・自律神経の乱れ

朝晩の寒暖差が大きくなり、自律神経(交感神経と副交感神経)の切り替えがスムーズにいかなくなります。

その結果、倦怠感、頭痛、めまい、不眠などの不調や、精神的不安定さが出やすくなります。

3. ホルモンの影響

日照不足により メラトニン(睡眠ホルモン) の分泌リズムが乱れ、睡眠の質が落ちやすい。

睡眠不足は気分変調やうつ状態を悪化させます。

4. 生活リズムの変化

夏の活動的なリズムから、秋は急に静的・内向的な過ごし方に切り替わりがち。

「やる気が出ない」「孤独感が増す」など心理的影響が強まります。

5. 心理的要因

秋は「行事・仕事の繁忙期の始まり」「夏が終わる寂しさ」など、感情的な影響も受けやすい時期です。

🌞 対策のヒント

- 朝の光を浴びる(散歩・窓辺での深呼吸)👉 セロトニンの分泌も活性化され精神的にも安定します。

- 軽い運動で自律神経を整える(ヨガ・ストレッチ・ウォーキング)👉 交感神経と副交感神経のバランスが整いやすくなります。

- 季節の食材で栄養をバランスよく(サンマ、きのこ類、根菜、ナッツなどはセロトニン合成にも役立つ)

- 睡眠のリズムを崩さない(特に起床時間を一定にする)👉 メラトニンの分泌を安定化させます。

- 気持ちの落ち込みが強ければ、早めに専門家に相談 👉 うつ病などにならないように予防します。

✨ まとめ

秋の始まりの体調不良や精神の不安定さは、日照の減少による脳内物質の変化、自律神経の乱れ、生活リズムの移行が重なって起きるもの、と考えられます。

🍂 東洋医学(中医学)の視点から秋に起こりやすい身心の乱れと対処

💠 秋に特徴的な乱れ

- 五行で秋は「肺」と「大腸」 に関連

- 外界の「燥邪(乾燥の邪気)」の影響を受けやすい

💠 症状:

- 咳、喉の乾燥、皮膚のかさつき、便秘、憂うつ感、悲しみ

(心理面)

- 秋は「悲(かなしい)」の感情に結びつくとされ、孤独感や寂しさが強く出やすい。

💠 中医学的対処

- 潤いを与える食材(梨、百合根、白きくらげ、蜂蜜、大根など)

- 深い呼吸や呼吸法(肺を養う)

- 適度な発汗運動(過剰な汗は禁物)

- 生活リズムを安定させ、早寝早起き

✨ まとめ

中医学:秋は「肺・大腸」と「乾燥・悲しみ」の季節 → 潤いを養い、悲を和らげる生活を。

晩秋から初冬へ 雨飾山

🌿 東洋医学の視点で秋に乱れる「肺」・「大腸」経脈と西洋医学の免疫との関係性

五行では「肺・大腸」は 表裏関係 にあり、共に「気」「防衛(衛気)」に関わるとされます。

肺は「気を主る」臓器であり、外界からの邪気を防ぐバリア(免疫力)を調整。

大腸は不要なものを排泄する機能で、体内の浄化と免疫バランスに関わる。

よって、肺・大腸の不調 → 皮膚の弱まり、風邪をひきやすい、便秘・下痢といった免疫低下が起きやすい、と説明されます。

🔬 西洋医学の視点との対応

✅ [西] 呼吸器系(肺)⏩ [東]『肺経脈』

- 外から侵入する病原体(ウイルス、細菌、花粉など)に最初に接触する場所。

- 気道粘膜の線毛運動や分泌される免疫物質(IgA抗体など)が、異物をブロック。

✅ [西] 消化器系(大腸)⏩ [東] 『大腸経脈』

- 腸には 免疫細胞の約7割 が集まるとされ、腸内細菌叢とともに免疫系をコントロール。

- 腸のバリア機能が低下すると、全身の免疫異常や炎症を引き起こす。

🌱 まとめ

肺・大腸系が免疫と強く結びつくのは、

呼吸器系による外界防御(肺)

消化器系による内界防御(大腸)

この両方が「外からの侵入を防ぐ」「内側を守る」二重の免疫ラインになっているためです。

🌿 アーユルヴェーダ(ドーシャ理論)の視点から秋に起こりやすい身心の乱れと体質別対処

ドーシャの体質と特徴と起こりやすい疾患

| ドーシャ体質 | 体の特徴 | ドーシャ過剰による症状 | 起こりやすい疾患 |

| ヴァータ体質 |

俊敏・活発 すばやく軽快 傷の治りが速い |

便秘、寒がり、 腹部膨満、痛み、 不眠、皮膚の乾燥 |

下半身異常(坐骨神経痛、腰痛、冷え性、大腸疾患) 神経疾患(頭痛、脳卒中、パーキンソン病) 循環器疾患(狭心症、高血圧、心筋梗塞) |

| ピッタ体質 |

快食、快便 体が軟らかい 皮膚が輝く |

皮膚発疹、出血しやすい 胸やけ、灼熱感 目の充血、下痢 |

胃・十二指腸疾患、心疾患 肝臓・胆嚢・膵臓疾患 アルコール依存症、皮膚病 |

| カパ体質 |

体力・持久力がある 体格がよい よく眠れる |

だるさ、眠気、 口内が甘い、痰が多い、 鼻水・鼻づまり |

気管支疾患、喘息、鼻炎 糖尿病、関節炎、腫瘤性疾患 |

ドーシャと季節の関係

| ドーシャ | 季節 |

| ヴァータ | 晩秋~初冬 |

| ピッタ | 夏~秋 |

| カパ | 冬~春 |

💠 秋に特徴的な乱れ

- 秋は特に ヴァータ(風・空のエネルギー) が乱れやすい季節とされます。

- 乾燥・冷え・風の性質が強まり、心身を不安定にします。

💠 ドーシャ別の症状と対処

1. ヴァータ体質

◊ 傾向:乾燥肌、冷え、便秘、不眠、不安や落ち込みが強まりやすい

◊ 秋の乱れ:乾燥・冷えで最も影響を受けるタイプ

◊ 対処:

- 温かいオイルマッサージ(ごま油)

- 温かく消化しやすい食事(スープ、煮込み料理)

- 生活リズムを規則正しく

- ゆったりした呼吸法や瞑想

2. ピッタ体質

◊ 秋の乱れ:夏の熱が残って、秋に皮膚トラブル・イライラ・胃腸不調が出やすい

◊ 対処

- 涼性・甘味・苦味の食材(梨、きゅうり、アロエ、ゴーヤ)

- 穏やかな散歩や月光浴

- 辛味・アルコール・過労を避ける

3. カパ体質

◊ 秋の乱れ:乾燥の影響は少ないが、湿気が残ると痰・鼻水・だるさが出る

◊ 対処

- 軽い運動で代謝を上げる(ウォーキング、ヨガ)

- 香辛料や温性の食材(生姜、シナモン、黒胡椒)

- 油分・甘味・冷たいものを控える

✨まとめ

アーユルヴェーダ:秋は ヴァータ増悪 → 温かさ、安定、潤いを意識。

体質別ケア:

♠ ヴァータ → 温め・潤す・規則正しい生活

♥ ピッタ → クールダウン・怒りを鎮める

♦ カパ → 活動性を保ち停滞を防ぐ

初秋の涸沢カール

真実を観る眼力 69 エネルギーと物質、エネルギーと物質の統一について(E=mc²)

水は単なる物質ではなく情報とエネルギーを媒介する場であり、その秩序性(コヒーレント)が 肉体・心・意識の統合度(クオリティ) を決めるということは『真実を観る眼力68』で説明した通りで、そしてエネルギー=物質という視点からも、「その人のエネルギーが肉体を形づくる」ということでもあります。

アインシュタインは「私たちが物質と呼んでいるものはエネルギーであり、その振動は感覚で捉えることができないほど周波数が低いだけで、物質というものは実在しない」と言っています。

物質はエネルギーの一形態であることを、アルベルト・アインシュタインの有名な公式「E=mc²」は、エネルギー(E)と物質(m)が互いに変換可能であることを示しています。つまり、物質はエネルギーの一部であり、エネルギーが変われば物質も変わるということです。

今まで科学者達は、エネルギーフィールドは、物質により付帯的に生まれる現象と見なしてきましたが、むしろ物質こそがエネルギーフィールドの付帯的な現象であることが分かり、エネルギーフィールドを変化させることができれば肉体という物質もそれに応じて変化するということを、アインシュタインの公式「E=mc²」は証明しました。

💠エネルギーフィールドと物質の関係

1. エネルギーフィールドとは?

• エネルギーフィールド: これは、私たちの周りに存在するエネルギーの場を指します。このフィールドは、物質や生命の根本的な性質を形成していると考えられています。

『清明なエネルギーフィールド 立山』

2. 物質主義とその限界

• 物質主義: 私たちはしばしば、物質主義の世界で感情に乱され体に病を抱えると、物質的な解決策(薬や手術など)に頼りがちです。

しかし、物質的なアプローチだけでは、根本的な問題を解決できないことがあります。感情や健康の問題に直面したとき、物質にとらわれるだけではなく、エネルギーの変化に目を向けることも重要です。何故なら自らのエネルギーフィールドが整えば(コヒーレント)、物質である肉体の細胞も整うからです。

3. 物質とエネルギーの関係

• 物質はエネルギーの一形態: アルベルト・アインシュタインの有名な公式「E=mc²」は、エネルギー(E)と物質(m)が互いに変換可能であることを示しています。つまり、物質はエネルギーの一部であり、エネルギーが変われば物質も変わるということです。

4. エネルギーと物質の統一(E=mc²)

• アインシュタインが示したように、物質は凝縮されたエネルギーです。肉体も意識も「エネルギー場」としてとらえられ、その秩序性(コヒーレンス)が高ければ、高次のエネルギーフィールドとの共鳴が可能になります。この解釈は物理学の公式(E=mc²)をスピリチュアルな方向へ拡張した見方ですが、論理的、思想的に一貫していて整合性があります。

5. エネルギーを変えることで物質も変わる

• エネルギーの働きかけ: 自分の放つエネルギーに意識的に働きかけることで、細胞や体全体が変化する可能性があります。たとえば、ポジティブな思考や感情は、体のエネルギーフィールドを整え、健康を促進することができます。

6. ゼロポイントフィールドと無限の可能性

• ゼロポイントフィールド:量子物理学では、宇宙のすべての空間には「ゼロポイントフィールド」と呼ばれる真空の揺らぎがあります。これは「何もない空間」にも存在する微細なエネルギーの海で、あらゆる粒子や光子がここから生まれ、消えています。 そして、すべての可能性が存在する場と考えられています。このフィールドは、私たちが新しいアイデアや解決策を引き出すことができる情報の場でも在り、物質はこのフィールドから観測され、引き出された結果であると考えられています。

7. ゼロポイントフィールド(量子場)と意識のつながり

• 量子物理では「観測によって現実が定まる」という現象があり、意識が場に影響する可能性が示唆されています。

👉高いエネルギーフィールドとは、「意識と量子場が調和して、より大きな秩序と可能性をゼロポイントフィールドから引き出せる状態」と言えます。

8. 意識を物質から切り離す

• 高次元の知恵: 自分の意識を物質的なものから切り離すことで、ゼロポイントフィールドにアクセスし、より高次元の知恵を受け取ることができます。これにより、私たちは無限の可能性を受け取り、物質の持つ制限を超えることができます。

例えば、清明な意識、ポジティブな思考や感情という自らの意志、働きかけ(観測行為)から、ゼロポイントフィールドを通じて、その観測行為と共鳴する高次元の知恵と無限の可能性にアクセスすることができ、結果的に私たちはより豊かで幸福な人生を送ることができるのです。

🌟 わかりやすくたとえると、「生命のクオリティが高い人」は、内なる湖面(意識・心)が澄み渡っていて、宇宙の大きな量子フィールド(ゼロポイント場・コヒーレンス場)と響き合える人と表現できます。

9. 実践的なアプローチ

• 日常生活での応用: 問題が起こったとき、ただ結果を受け入れるのではなく、その原因を探ることが重要です。エネルギーの変化に目を向け、自分の内面(意識・心・感情)を整えることでコヒーレンス(秩序性)を高め、無限の可能性であるゼロポイントフィールドから高次元の知恵に共鳴しアクセスすることで、より良い結果を引き寄せることができます。

『コヒーレンスと調和 立山縦走路』

🌌まとめ

私たちの体や心は、エネルギーフィールドと深く結びついています。物質はエネルギーの一形態であり、自ら発するエネルギーを変えることで物質も肉体も人生も変えることができます。

自分のエネルギーに意識を向け、その秩序性(コヒーレント)が 肉体・心・意識の統合度(クオリティ)を高め、その状態からゼロポイントフィールドの無限の可能性にアクセスすることで、私たちはより豊かな人生を送ることができ、健康や幸福を手に入れる手助けとなります。

真実を観る眼力 68 水のコヒーレントを高めて肉体の波動を上げる

<音が生体(人や植物、水など)に与える影響>

野菜や植物にクラシックなどを聞かせるとよく育ち、味もよくなり、荒い音などは植物が育ちにくくなったりと、音の種類により生育にも影響が出ることが実験などからもわかっていますが、音が与える生体への影響はどのような関係性が有るのでしょうか?

音が生体(人や植物、水など)に与える影響は、いくつかのレベルの関係性が考えられています。

① 物理的振動としての影響

音は波(空気振動)なので、直接的に振動エネルギーを対象に与えます。

植物では細胞壁や水の分子に微細な振動が伝わり、代謝や水分移動が促進される可能性があります。

人体では耳で聴くだけでなく、皮膚や骨を通じても振動を感じ取ることがあり、自律神経や筋肉の緊張に影響します。

② 周波数と共鳴

各細胞、臓器、水の分子はそれぞれ固有振動数をもっています。

バロックやクラシック音楽のように調和的で規則的な周波数パターンは、自然界の秩序と共鳴しやすいと考えられます。

逆に、極端に不規則・刺激の強い周波数(ヘビーメタルなど)は、細胞のリズムや生体リズムと共鳴しにくく、不調和をもたらす可能性があります。

③ 神経・ホルモン系を介した影響(人間の場合)

音楽は自律神経系に直結します。

ゆったりした調和的な音 → 副交感神経優位 → リラックス、免疫機能向上

激しい不規則な音 → 交感神経優位 → 緊張、ストレスホルモン(コルチゾール)増加

さらに、脳波にも影響します。

バロックやクラシックはα波やθ波を誘発しやすく、集中・瞑想・回復に寄与します。

激しい音はβ波を強め、覚醒や興奮、場合によっては不安や攻撃性につながります。

④ 情動共鳴と「情報」としての音

音は単なる物理振動以上に、「情動を運ぶ情報」でもあります。

旋律やハーモニーの調和は、人間の脳内で快の神経伝達物質(ドーパミン、セロトニン)を誘発します。

不協和音や激しい音は、不快や緊張の反応を呼び、ストレス因子になることがあります。

これは人間だけでなく、植物や動物も「波の質」を受け取っていると考えられています。

⑤ 実験的裏付け

植物実験では、クラシック音楽を与えた植物がよりよく育つ報告、逆にハードロックで生育が抑制される例があります。

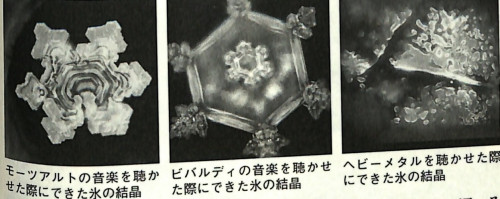

水の結晶写真(江本勝氏などの研究)では、美しい音楽は対称的で整った結晶をつくり、乱れた音は歪んだ結晶を生むとされています。

『水は音に反応する』

例えば「モーツァルトやビバルディのようなバロックやクラシックなどのような音を流すと、均整の取れた調和的なきれいな結晶が現れ、ヘビーメタルなどのような荒い音は結晶が歪む不調和の形になったり」、音は水に情報を与え、水を変化させると考えられる。

まとめると

音が与える生体への影響は、

1. 物理的振動(細胞や水への直接作用)

2. 周波数と共鳴(固有振動との調和/不調和)

3. 神経・ホルモン系(自律神経、脳波、ホルモン)

4. 情動と情報の伝達(快/不快、愛/恐れのエネルギー)

これらが多層的に重なり、調和的な音は生命を整え、不調和な音は乱すという関係性があると考えられます。

<身体における水>

(水の分子構造と結合)

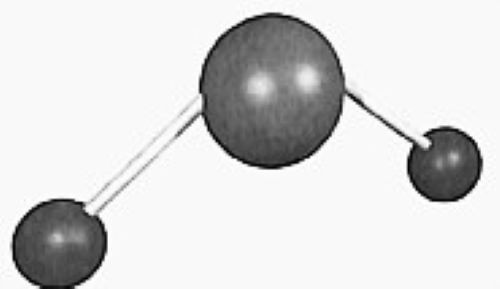

水(H₂O)は、酸素原子(O)1個、水素原子(H)2個が、104.5度の角度で結合しています。

「水(H₂O)は酸素原子(O)1個、水素原子(H)2個が、104.5度の角度で結合」

水分子( H₂O )は、酸素原子がややマイナス、二つの水素がややプラスに帯電していて、そのため、分子同士が磁石のように引き合い、「水素結合」という弱い結合をつくります。

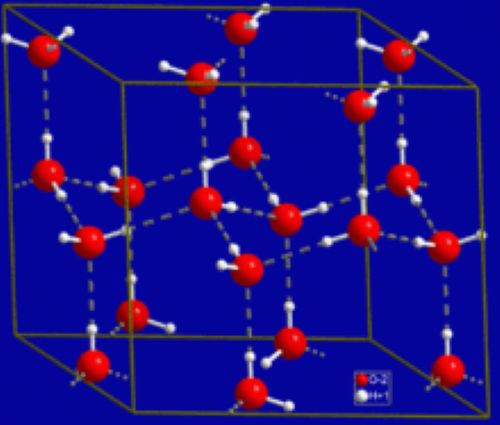

この多数の(H₂O)分子が「網の目(ネットワーク)」のように広がり、常に切れたり繋がったりしながらダイナミックに変化し、「水素結合」による巨大ネットワーク構造を形成しています。

「水(H₂O)分子は水素結合でつながる巨大ネットワーク構造」

(人体の構成成分)

人体における構成成分の70%は水で、以下のような成分が含まれています。

1. 水分

• 約70%: 人体の約70%は水分で構成されています。水は細胞の機能、栄養素の輸送、体温調節などに重要な役割を果たします。

2. タンパク質

• 約15-20%: タンパク質は筋肉、臓器、皮膚、髪の毛などの主要な構成要素です。また、酵素やホルモンの形成にも関与しています。

3. 脂肪

• 約10-15%: 脂肪はエネルギーの貯蔵、細胞膜の構成、ホルモンの合成に重要です。体脂肪は体温の保持や内臓の保護にも寄与します。

4. 炭水化物

• 約1-2%: 炭水化物は主にグリコーゲンとして肝臓や筋肉に貯蔵され、エネルギー源として利用されます。

5. ミネラル

• 約4-5%: 骨や歯の構成要素であるカルシウムやリン、神経伝達や筋肉の収縮に関与するナトリウム、カリウム、マグネシウムなどのミネラルが含まれます。

6. ビタミン

• 微量: ビタミンは体内で合成できないため、食事から摂取する必要があります。体のさまざまな機能を助ける重要な栄養素です。

(身体の水の役割)

身体における水の役割には、 物理的・生理的役割、細胞レベルでの役割、だけにとどまらず、細胞に情報伝達する作用があります。

体内の水は「単なる溶媒」ではなく、生命活動を支える多層的な役割を果たしています。

① 物理的・生理的役割

溶媒機能:栄養素・酸素・ホルモン・老廃物などを溶かし、細胞へ運ぶ。

温度調整:発汗や血液循環を通して体温を安定させる。

潤滑作用:関節液や粘膜を潤して摩擦を防ぐ。

構造維持:細胞や組織の形を保持し、弾力をもたらす。

② 細胞レベルでの役割

細胞内液の場を形成:代謝や酵素反応が進む舞台となる。

水素結合ネットワーク:タンパク質やDNAの立体構造を安定化させる。

電気的伝達:イオンを介して電場・電流を伝え、神経伝達や心拍に関わる。

フォトン・バイオエネルギーの伝達

細胞内の構造化水(エクスクルージョンゾーン水、EZ水)が光子や振動の伝達媒体になる可能性が報告されています。

③ 情報伝達的役割

水は情報を記憶・転写する可能性。

水の水素結合ネットワークは外部刺激(音、光、電磁波、意識など)に応じて構造を変化。

この変化が「情報」として細胞や分子に影響を与える。

<情報が水に与えられる(転写される)と水の性質が変化する>

(水の「水素結合」ネットワーク構造に変化を与える要因)

「水素結合」による巨大ネットワーク構造のつながり方・秩序性・クラスタの大きさは、外部からの影響(音、光、汚染など)や内部からの影響(意識、心)によって変化します。

例えば:

体内水の波動が低い状態 →水素結合によるネットワークはランダムで雑然とした結合 → 分子クラスタが不安定で崩れやすい。

波動が高い状態 → 水素結合によるネットワークはコヒーレンス(調和)の高い秩序的結合 → 分子クラスタが安定して共鳴しやすい。

水(H₂O)が変化する理由は、周囲の水分子との水素結合の「ネットワーク構造」によるものですが、この結合に影響を与えている要因が音、光、汚染などの外因からの影響や、意識・心の状態など内因からの影響で、内・外因に乱れがある状態だと体内での水素結合の「ネットワーク構造」は乱れたネットワーク構造で波動の低い水となり、内・外因が整い調和的な状態であるならば、秩序的でコヒーレントなネットワークが形成され体内の水も波動が高くなります。

👉 言い換えると、

「波動の違いは分子そのものを歪ませるのではなく、分子同士のつながり方(水素結合ネットワーク)を変える」ということ。

<身体の水のコヒーレントを上げ波動の高い水になると細胞の波動も上がる?>

水は内・外の情報の記憶と転写を担う場でもあり、したがって、「水には物理的・電気的・波動的に細胞に情報を与える作用がある」といえます。

(なぜ「水のコヒーレンス(調和) → 細胞の振動数の拡大(高い波動)」が成り立つのか? [メカニズム])

1. 水が細胞内外の情報媒体であること

細胞の70%が水であり、細胞膜・タンパク質・酵素の周囲の“層状水(インターフェース水)”は体の細胞分子の状態を強く決めます。ここが秩序化すると、細胞の分子間相互作用やイオン移動の効率が変わります。

2. 水素結合ネットワークの秩序化 → 電場・光(フォトン)応答の変化

体の中の水がより秩序正しくなると、光の吸収や放出の仕方が変わり、それが細胞やタンパク質の働きに影響を与え、これにより、私たちの体の機能が調整され健康に影響を与える可能性があります。

3. 膜電位・ミトコンドリア機能の向上 → 代謝と振動数の上昇

体内の水がコヒーレンス(調和)すると細胞の膜電位が安定し、ATPの産生やカルシウムシグナルが改善され、細胞のエネルギーが増加します。これにより細胞の代謝が向上し、細胞内の振動が整うことで全体的な健康や機能が向上します。

4. バイオフォトン(超微弱光)の増加とコヒーレンス(調和)

細胞内の秩序が進むと、バイオフォトン(超微弱光)の放射がより整然としたものになり、情報が効率的に伝わるようになります。これにより、細胞同士の連携が強まり、体全体の健康や機能が向上する可能性があります。

👉 つまり、

身体の70%を占める水が「調和(コヒーレンス)」を保つことで、その情報は細胞に伝わり、細胞レベルで振動数が整い、生命力や意識の質が高まります。

外から与えられた「波動水」を飲むだけでなく、自分自身の体内の水を整えていくことは、本質的で持続的な方法です。

「水のコヒーレンスから細胞への波及」

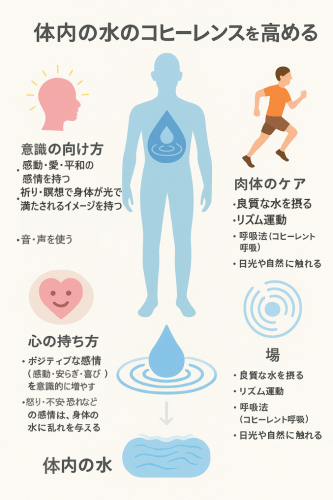

<実践的な体の水の「コヒーレンスを高める」方法>

1. 意識の向け方(情報を水に転写する)🍀

水は「情報を記憶する媒体」として働くと考えられます。

💠 感謝・愛・平和の意図を持つ

→ 水の結晶実験でも「ありがとう」や「愛」の言葉は美しい結晶を作りました。

💠 祈りや瞑想の中で「身体の水が光で満たされている」イメージを描く

→ 意識的イメージが体内水の秩序を整える。

高波動水(意識で整えられた水) → 水素結合ネットワークが秩序化し、コヒーレンスが高い。

2. 心の持ち方(感情と水の共鳴)💖

感情の波動は水に直接反映されます。

💠 ポジティブ感情(感謝・喜び・安らぎ)を意識的に増やす

→ 心拍のリズム(HRV)が整い、体内水も秩序化しやすい。

💠 怒り・不安・嫉妬などの感情は、身体の水に乱れを与える

→ 感情を否定せず、呼吸で受け止めて流すことがポイント。

💠「愛を循環させる」習慣

→ 自分への優しさ、人や自然への思いやりを日常的に実践する。

3. 肉体のケア(物理的に水を整える)🏃♂️

水のコヒーレンスは物理環境からも影響を受けます。

💠 良質な水を摂る

→ 自然水(湧水・鉱泉)、浄化された水、祈りや感謝を込めた水。

💠 リズム運動(ウォーキング、太極拳、ヨガ、舞)

→ 筋肉と呼吸の律動が、体内水に波紋のような調和的リズムを伝える。

💠 呼吸法(コヒーレント呼吸)

→ 1分間に5〜6回のゆっくりした呼吸で、心臓・脳・体液のリズムが整う。

4–6秒吸って4–6秒吐く(約5.5呼吸/分)はHRVを整え、心身のコヒーレンスを高める実証的手段です。

💠 日光や自然に触れる(朝の短時間露光で体内時計と代謝が整う)

→ 太陽光はバイオフォトンと共鳴し、体内の水に秩序を与える。

💠 体温・血流を整える

→ 温冷浴、入浴、適度な運動で水の流動性が高まり、秩序を保持しやすい。

💠 音(共鳴する振動)を使う

→ハーモニックな音、チャント、低周波のハミングは胸腔・副鼻腔を通し体内水の振動を整えることができる。(専門的な訓練要)

🌍 まとめると

体内の水を「コヒーレント水」にしていくには、

1. 意識で水に情報を与える(愛・感謝・光のイメージ)

2. 心で感情の波動を整える(ポジティブ感情を循環させる)

3. 肉体で水を整える(呼吸・運動・良質な水・自然との調和)

👉 これらが重なり合うと、体内の水素結合ネットワークがコヒーレントに整い、細胞の電場・磁場・光の振動が高まり、エネルギーフィールド全体が拡大していきます。

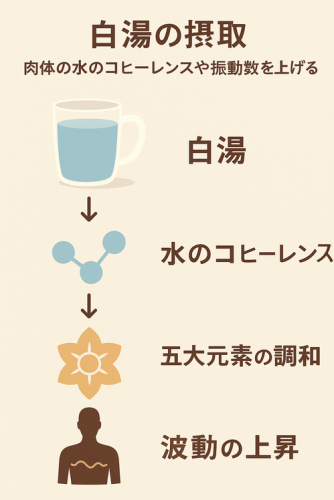

<白湯で体内水のコヒーレンスを整える>

白湯を飲む習慣は、体内の水のコヒーレンスや振動性を整える助けになると考えることができます。

① 生理学的な側面

代謝促進:体温に近い温かい水を摂ると、消化器系が負担なく働きやすくなり、血流やリンパの循環が改善されます。

デトックス:腸や腎臓の働きを助け、老廃物の排出を促します。体液の流れがスムーズになると、水分子の交換や秩序も整いやすくなります。

水分の受容性向上:冷水よりも吸収されやすく、細胞内外での水の動きがスムーズになる=ネットワークのコヒーレンスが高まりやすい。

② 東洋医学的な側面

五大元素の調和:

水 → 体液や腎

火 → 白湯の温かさが内臓を温める

地 → 消化の場(胃・脾)を整える

風 → 気の流れをスムーズにする

空 → 呼吸や意識とつながる余白をつくる

👉 白湯はシンプルにして五大元素をバランスよく肉体に届ける働きを持ちます。

③ 波動・コヒーレンス的な側面

白湯は「シンプルで調和的な水」。

火(温めるエネルギー)を一度通しているため、分子の動きがやわらかくなり、身体に入ったときに細胞水と同調しやすい。

⏬

アグニ(消化の火)を整える:白湯は冷たい水で弱まりやすい消化の火を助け、全身の気・血・水の流れを調えます。

その結果、体内の水素結合ネットワークが乱れにくく、コヒーレントな状態に導かれる。

👉 まとめると

白湯の摂取は「肉体的デトックス」「東洋医学的な五大元素の調和」「水の波動的コヒーレンスの促進」の三方向からプラスに働きます。

波動を高めた白湯(H₂O)はコヒーレンスが整っていて波動、振動数共に高い水になっています。これは、水は波動転写(五大元素の転写)しやすいので、その高められた波動が水に転写されて、水のコヒーレンスや波動が高まったものと言えます。

関連リンク:五大元素の補給ができる白湯の作り方

綺麗な体をつくる五大元素の取り入れ・・・感性を磨く 6

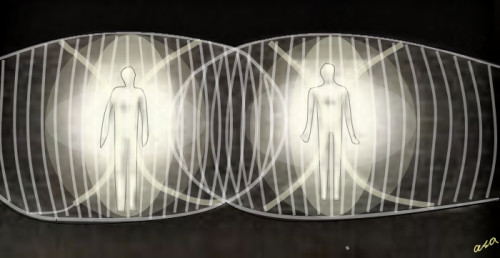

<場(フィールド)レベルでの共鳴と波及>✨

高いコヒーレンス状態にある人から発せれるバイオフォトン(超微弱光)や意識のエネルギーは、水素結合を「バラバラ → 揃った秩序状態」に導き、結果として水がポジティブなエネルギーや情報を運びやすくなると理解できます。

細胞からは生体エネルギー、電磁エネルギー、バイオフォトンを放射していることが知られていて、量子論や場の理論からは、これらのエネルギーや人の意識や感情からも「場(フィールド)」に影響を与えると捉えられます。

個々の人が高いコヒーレンス状態(調和的な状態)にあると、その自律神経リズム(心拍変動)や皮膚電位、微小磁場なども整い、それが近傍の人や環境(植物、水)と同調しやすくなります。

これが群集的に広がれば、社会的・環境的なポジティブ波及が生じる道筋になり、このようなポジティブな波及効果が優位なエネルギー集団(群衆)を形成して、劣位なエネルギー(邪悪)を社会から淘汰するエネルギーにもなります。👍

真実を観る眼力 67 人のエネルギーフィールドと周囲に及ぼす影響力

人体からは生体エネルギーや電磁エネルギーが発せられていて、このエネルギーがエネルギーフィールドを形成しています。

💠 人体から発せられるエネルギー

• 生体エネルギー: 人体は、細胞の代謝活動や神経の伝達、心臓の鼓動などによってエネルギーを生成します。このエネルギーは、主に化学エネルギー(ATPなど)や電気エネルギー(神経信号)として存在します。

• 電磁エネルギー: 神経細胞や心臓の活動によって、微弱な電場や磁場が生成されます。これらの電磁エネルギーは、人体の周囲にエネルギーフィールドを形成します。

『人体から発せられるエネルギーフィールド』

💠 エネルギーフィールドはどのように作り出されるのか?

エネルギーフィールドは、脳や心臓などの組織の細胞レベルで、活動電位、電場、磁場、さらには微弱なフォトンの放出によって生成されます。

簡単に言うと人間の脳や細胞などでは電気的な流れの周りに磁場が作られ、また微かにフォトンエネルギーが放出されて、各個人のエネルギーフィールドが作られています。

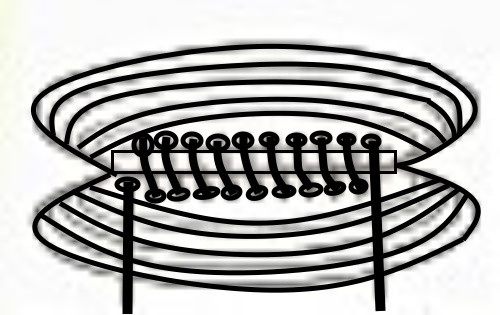

電流がコンダクターの中を流れると、電気コードであっても神経であってもコンダクターの周囲には磁界が生まれ、人体からはさらに微弱なフォトン(光の粒子)が放出されエネルギーフィールドが形成される

💠 エネルギーフィールドの役割

• 健康の指標: エネルギーフィールドは、身体の健康状態や感情のバランスを反映します。エネルギーがスムーズに流れているときは、健康で活力に満ちていると感じますが、流れが滞ると不調を感じることがあります。

• コミュニケーション: エネルギーフィールドは、他者とのコミュニケーションにも影響を与えます。私たちは、言葉だけでなく、エネルギーを通じて他者とつながり、感情や気分を感じ取ることができます。

• 感情の伝達: エネルギーフィールドは、感情や思考を伝える手段ともなります。ポジティブなエネルギーを持つ人は、周囲に良い影響を与えることができ、逆にネガティブなエネルギーを持つ人は、不快感を与えることがあります。

💠 エネルギーフィールドとオーラ

スピリチュアルな観点からは、エネルギーフィールドとオーラは同じ現象を指し、個人の感情、思考、健康状態を反映していると考えられています。

1. エネルギーフィールドとオーラとの関係

• オーラの概念: スピリチュアルな文脈では、オーラは人体の周囲に存在するエネルギーフィールドを指す。

• 同じものと考えられるか!?: エネルギーフィールドとオーラは、基本的には同じ現象を指していると考えられますが、オーラは特にスピリチュアルな側面や感情的な側面に焦点を当てた表現です。

2. オーラの色とその象徴

オーラの色は個人の感情や状態を象徴しています。

色の意味: オーラにはさまざまな色があり、それぞれが異なる感情や状態を象徴するとされています。

一般的に言われる色の意味は以下の通りです:

• 赤: 情熱、エネルギー、活力

• オレンジ: 創造性、社交性、楽しさ

• 黄色: 知性、明るさ、楽観主義

• 緑: 癒し、調和、成長

• 青: 冷静、直感、コミュニケーション

• 紫: スピリチュアリティ、直感、内面的な成長

• 白: 純粋さ、霊的な存在、全体性

『チャクラとオーラ』

💠脳のエネルギーフィールド

例えると脳はハードウェア、意識がソフトウェアと言えますが、脳の神経細胞に活動電位が生じると微弱な電気が流れ、その回りに磁界が発生し、フォトン(光の光子)が放出され脳のエネルギーフィールドが出来ます。

① 脳=ハードウェア、意識=ソフトウェア

脳の神経細胞(ニューロン)は、電気信号(活動電位)を流して情報を処理。

その回路で動く「プログラム」が意識や思考と考えられる。

例えると、パソコンのCPU(脳)があって、その上でOSやアプリ(意識)が走っている感じ。

② 電気と磁界、フォトン放出

ニューロンが発火すると電気信号が流れ、その周囲に磁界が発生(これは電磁気学の基本)。

EEG(脳波)はこの電気的活動の「集合的な波」を計測している。

一部の研究では、ニューロン活動に伴い超微弱な光(バイオフォトン) が放出されることが報告されている。

バイオフォトンは可視光より弱いが、細胞の活動状態を反映する可能性がある。

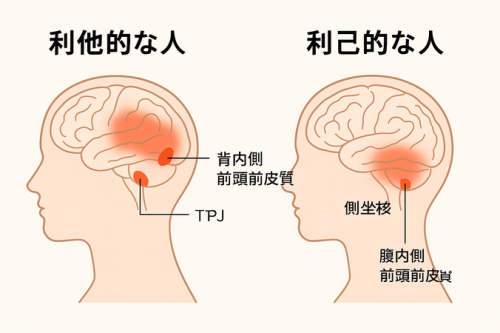

💠「利己」と「利他」で異なる脳の使い方

脳科学の研究から、「利己」と「利他」で使う脳の回路にはある程度の違いが見られます。

👉 脳の活性の仕方そのものが違うため、放たれるエネルギーフィールドの質やパターンも異なると考えられます。

① 利己的な選択(自己利益を優先、損得計算 、自分の快楽)

脳の活性部位:

- 側坐核(線条体)や腹内側前頭前皮質(vmPFC):報酬系、自己の快・得を計算。

- 扁桃体:不安や恐怖の処理を通じて「損したくない」という反応も関与。

特徴:自分の利益に直結する「報酬系回路」が強く活性。

② 利他的な選択(他者利益を優先、相手の気持ちを理解・共感 )

脳の活性部位:

- 背内側前頭前皮質(dmPFC):他者の心を推測する「心の理論」回路。

- 側頭頭頂接合部(TPJ):共感、視点取得。

- 前帯状皮質(ACC)や島皮質:他人の痛みに共感。

- 線条体も「人に与える喜び」に反応する(利他的行為でも報酬系が働く)。

特徴:共感や社会的認知ネットワークが活性し、同時に「与えること自体が報酬」になっている。

♠ 利己的行為:古典的な報酬系回路の優位。

♥ 利他的行為:共感ネットワークと報酬系の両方を活性、他者を思いやるほど「創造的喜び」が生まれる。

👉つまり、利己は 自己報酬回路中心、利他は 共感回路+報酬回路 の協働という違いがあります。

💠 エネルギーフィールドの大きさと質

① 利他的・愛を体現する人

- 共感・調和・自己超越の脳回路が活性 → 「広がり」や「一体感」を感じやすい。

- 心臓の磁場や脳波のリズムも安定・同調しやすく、エネルギーフィールド(場)が大きく感じられる。

② 利己的な人

- 自己防衛・損得優先の脳回路が活性 → エネルギーが「収縮」傾向。

- フィールドは狭く、影響力も限定的。

👉 つまり「大きなエネルギーフィールドを持つ人 = 愛を体現する人」と考えるのは、エネルギー的にも妥当な解釈です。

💠 優位なエネルギーを持つ人のエネルギーフィールドと影響力

① 優位なエネルギーを持つ人のエネルギーフィールドと振動数

人間の脳や細胞は、電気活動・代謝活動を通じて微弱な電磁波や光子(フォトン)を放出しています。

「振動数が高い」という表現は、科学的にはより整ったリズム・調和した周波数を意味します。

脳波で言えば、瞑想時に見られるガンマ波や安定したアルファ波。

心臓のリズムでは、呼吸と同調した心拍変動のコヒーレンス(整合性を持って調和している)。

② 利他的・愛深い人の特徴

脳科学的には:

前頭前皮質や共感ネットワークが強く働き、「自己中心的な恐怖・不安」より「つながり・共感」を優先。

ストレス反応が少なく、自律神経も安定。

エネルギー的には:

フィールドが「拡張的」で調和的に広がる。

周囲にいる人も安心感や落ち着きを得やすい。

③ 高い波動(大きなエネルギーフィールド)を持つ人の「 癒しのエネルギー」の仕組み

共鳴効果:高次の安定した波動は、乱れた波動を整える。

例:調律された音叉に近くの音叉が共鳴する。

場の影響:愛や思いやりの感情を持つ人の周囲では、他者の脳波や心拍も同調しやすい。

これが「癒し」や「安心感」として体験される。

- 物理的にも、振動数が高いものは低いものを同調させやすい(共鳴現象)。

- エネルギーフィールドも同様に、安定し高次の愛や利他的な波動は、周囲の不安定な波動を和らげたり引き上げたりする力があると考えられます。

- したがって、優位な(高次の)エネルギーを持つ人は、自然と社会や人間関係に大きな影響を与える存在になります。

💠 脳の神経回路を変えアップデートさせる

一瞬、一瞬の意識、思考を意図してある方向に向けると、その思考があなたの脳内の細胞となって現れ、脳内に新たな信号を出すことになり、脳の神経組織の構造を意図的に変化させて脳内に新たな神経路を作りだし、数週間後には意識、思考が意図した脳へと変化していきます。

例えば利他的な方向に意識と思考を向け、意図的に調和、共生、共感に沿った行動を体現していくと、脳内では社会的認知ネットワークの神経回路が活性し、同時に「与えること自体が報酬」となり、数週間後にはあなたの脳はすっかり変化し、数年もすれば当たり前のように愛、平和、幸福という信号を出し続ける振動数の高い脳を作れるようになります。

💠 結論

エネルギーフィールドが大きい人は、脳、細胞の振動数も高く波動も高いので、言い換えれば利他的、愛深く、調和的な人と言えます。

このような人は地球、自然、社会、人間に与えるエネルギーフィールドも大きいので、存在自体が「場」を整え、周囲の人々に癒しと安心を与えます。

言い換えれば「存在そのものがヒーリング」であり、社会に対しても大きな影響を及ぼします。