Health and self-therapy information

asa Health Information 12月号① 「3つの首を温める健康法」

🟥「3つの首を温める健康法」とは?

「首・手首・足首の“3つの首”を冷やすな」は、民間的な養生法としてよく言われますが、これには生理学的にも妥当な理由があります。

主に、血管・自律神経・筋肉の反応が大きい部位だからです。

✅ 3つの首を冷やさないほうが良い理由

① 太い血管・神経が皮膚の近くを通っていて、冷えの影響を受けやすい

首:頸動脈、迷走神経

手首:橈骨動脈、尺骨神経

足首:後脛骨動脈、腓骨神経

これらが冷えると、

- 全身の血行が低下

- 手先・足先の冷えが悪化

- 自律神経バランスが乱れる

という影響が出やすいです。

② “関節部”は脂肪が少なく、冷えやすい構造

脂肪は断熱材のような役割をしますが、首・手首・足首は動きのために脂肪が少なく、外気温の影響をダイレクトに受ける部位です。

そのため全身の体温調節に影響が出やすい。

③ 筋肉が冷えると固まりやすく、痛み・コリの原因になる

とくに首や足首は、

- 体重や重力の負荷

- 頭を支える筋肉

- 姿勢維持の筋肉

が集まっています。

冷える → 血流が低下 → 乳酸など疲労物質が溜まる → コリ・痛み・頭痛という流れが起きやすい。

④ 自律神経(交感神経)が優位になりやすい

首まわりには自律神経に関連する神経が集中しており、特に“急激な冷え”は交感神経が緊張します。

その結果、

- 眠りが浅い

- 呼吸が浅い

- 手足が冷える

- 緊張しやすい

などの不調につながると言われます。

⑤ 血流低下が全身の代謝に影響

3つの首は「血流のハブ」のような部分。

ここが冷えて血管が収縮すると、

- 血圧が上がりやすい

- 心臓の負担

- 全身の血液循環が低下

- 胃腸の働きも鈍る

といった全身的な変化が起きることがあります。

🔥 どう温めると効果的?

以下に 「首・手首・足首(3つの首)」を温める具体的で効果の高い方法をまとめました。すべて自宅で簡単にでき、冷え改善・自律神経の安定にも役立ちます。

🔶 ① 首(くび)を温める方法

■ 1. 服・アイテムで温める

ネックウォーマー

マフラー

タートルネック

発熱素材(ヒートテック等)のインナー

⇒ 首は血管・神経が集まり、温めると全身がゆるみやすいです。

■ 2. 蒸しタオルで温める(即効性あり)

温めたタオルを首の後ろ(“うなじ”)に当てる

⇒ 肩こり・頭痛・自律神経の緊張にも効果的。

■ 3. カイロを使う

首の後ろ(第7頸椎のあたり)に貼るカイロ

直接肌に貼らず、服の上から

寝る時はカイロは使用しない(低温火傷のリスク)

■ 4. 入浴

首までしっかり浸かる全身浴

38〜40℃のぬるめで10〜15分

⇒ 自律神経が整い、全身の血流が改善。

🔶 ② 手首を温める方法

■ 1. リストウォーマー

毛糸・フリース素材が効果的

スマホ使用時にも邪魔にならない

■ 2. 指先をよく動かす

グーパー運動

指を一本ずつほぐす

→ 血流が上がって手首まで温まる。

■ 3. 手首回し

手首をゆっくり大きく回す

→ 血行促進+腕の筋肉がほぐれて冷えにくい。

■ 4.手首ぶらぶら体操

⇒関連リンク:https://asa2000-cure.com/diary/108537

✔ 2.3.4.はお風呂で湯船に浸かりながら行うと効果的です。

■ 5. ぬるま湯で手浴 (即効性)

40℃前後のお湯に手首まで入れて数分温める。

🔶 ③ 足首を温める方法

足首は「全身の冷えの入口」と呼ばれるくらい重要。

■ 1. レッグウォーマー

足首~ふくらはぎ下部をカバーすると効果大

就寝時も使える(締め付けが弱いタイプ)

■ 2. 靴下を重ね履き or 温かい靴下

シルク&ウールの二重構造が冷えに強い

薄手なら外出時も使いやすい

■ 3. 足首のストレッチ

つま先を前後に動かす

足首を大きく回す

⇒ 末梢の血流改善。

■ 4. 足趾ストレッチ・足趾ほぐし

⇒ 関連リンク:https://asa2000-cure.com/diary/200868

■ 5. 足湯

41℃前後

足首までしっかり浸す

⇒ 下半身全体が温まる。

■ 6. カイロ(外出時)

くるぶしの少し上に貼るタイプ

低温火傷防止に、直貼りは避ける。

■ 7. 足のオイルマッサージ

足首、足裏、足の甲、足趾まんべんなくオイルマッサージをします。

特に、 3. 足首のストレッチ、4.足趾ストレッチ・足趾ほぐしを行う前に足のオイルマッサージをするのが効果的です。

その後、2. 靴下を重ね履き or 温かい靴下を履いて就寝すると、足温効果と自律神経も整い安眠できます。

私の就寝前の日課でもあります。😴😴

☆彡 ④ 3つ同時に温める効率的な方法(おすすめ)

■ 1. お風呂(最強)

首・手首・足首が全部温まり、深部体温が一気に上昇。

■ 2. 服装の工夫

首:ネックウォーマー

手首:リストウォーマー

足首:レッグウォーマー

⇒ 全部薄手なら、季節問わず使える。

■ 3. 軽い運動

- 早歩き

- 軽いストレッチ

- 階段昇降

→ 筋肉が動く → 熱が生まれ → 3つの首が効率よく温まる。

✔ 特に足首の温めは全身の血流改善に効果を感じやすい人が多いです。

✨まとめ

3つの首は「血管・神経の通り道」で冷えやすいですが、温めると全身の血流・自律神経が整いやすくなります。

🔥首 ⇒ 自律神経・頭の緊張を緩める

🔥手首 ⇒ 手の冷え・肩こり対策

🔥足首 ⇒ 全身の冷え改善に最も効果が出やすい

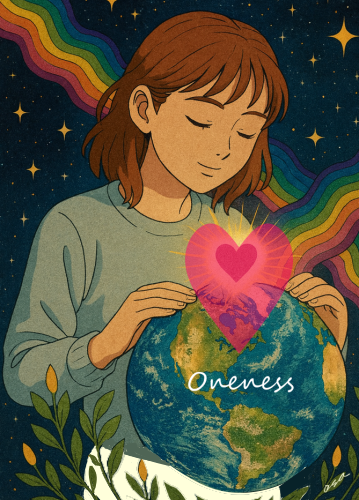

真実を観る眼力 84 「意識が現実を創る」という考えの構造 15 生まれ変わりと意識の成長 (5)

🔮統合意識=ワンネス/宇宙意識

科学では“高次意識”、スピリチュアルでは“ワンネス”“悟り”と呼ばれる領域。

人間意識が「小我 → 大我 → 全体」へと拡張され、統合する最終段階。

個人が、「自己愛」・「他者愛」を学びと実践により体現し、無条件の愛の存在(Love as Bing)として意識の進化を遂げ、さらに人類集合意識、地球意識との統合(Integrated with Collective & Earth Consciousness)へ進み、地球意識の統合後は、地球に於ける転生のレッスンが終わり、次の宇宙意識、ワンネス・ゼロポイントフィールドの統合へと進んで行くのでしょうか?

宇宙意識、ワンネスの次元は人間には想像すらつきませんが、スピリチュアル体系で共通する考え方は次の通りです。以下は、スピリチュアルな枠組みに基づいた説明であり、多数ある解釈のうちの一つとしてお読みください。

🟥 1. 地球意識との統合後は地球での転生は終わり、宇宙意識へと進むのか?

多くのスピリチュアル体系(密教系・ニューエイジ系・神秘学・エソテリック哲学)では、地球でのレッスンを完全に統了すると、地球への転生はほぼ終了し、次の階層の意識へ移行すると説明します。

その流れは一般的に以下のように語られます。

◎ 愛の学び(個の意識)

↓

◎ 無条件の愛(質的な愛/ハート中心意識)

↓

◎ 人類集合意識との統合(個を超えた“種としての意識”)

↓

◎ 地球意識との統合(惑星規模の意識)

↓

◎ 宇宙意識・ワンネス意識(ゼロポイント意識)

「地球意識との統合が終われば、地球転生は不要になる」という考え方は、多くの霊的体系の説明と一致しています。

🟩 2. 宇宙意識・ワンネスとは「どんな世界」なのか?

宇宙意識・ワンネスは、

形がない、

時間も空間も超えている、

「自分」と「他者」の境界が消える、

すべての存在を同時に“知覚”している、

という、非人間的・非物質的な領域です。

時間も空間も無い世界なので、

過去も未来も一度に知覚、

全存在を同時に認識、

あらゆる宇宙に意識を広げられる、

という、人間の理解を超えた状態と考えられます。

◆例え①:海と波の関係

私たちは通常、自分を「一つの波」だと感じています。

性格

肉体

感情

思考

人生の物語

は「波の形」に相当します。

しかし、ワンネスでは自分は海そのものであり、

すべての波は海として“同じ一つの存在”であるという認識になります。

波としての個性は消えるが、

「海としての“無限の存在”」として統合される。

これが宇宙意識のイメージに最も近い例えです。

◆例え②:ハードディスクのバックアップ統合

あなたの魂の膨大な経験(データ)は、

個の人生

過去生

感情

転生の学び

として蓄積されています。

ワンネスは、

そのデータがすべて“大いなるサーバー”に統合され、

どの個(端末)にも自由にアクセス可能な状態、

つまり、

「個人の記憶 → 宇宙全体の知識」へ昇華された状態です。

個としてのあなたは希薄になるが、“存在そのもの”はより大きくなる。

🟦 3. ゼロポイントフィールドとは?

ゼロポイントフィールドは、物理学の概念とスピリチュアル概念の橋渡しでもあり、

創造の源・すべての可能性がゼロ(空)に畳まれた領域、

そこから意識が“何かを選ぶ”ことで宇宙が展開されると説明されます。

「無」ではなく、「すべての可能性を含む空(くう)」の状態。

- 禅でいう「空(くう)」、

- 量子論でいう「真空ゆらぎ」、

- 密教でいう「法界」、

- 神智学でいう「ロゴス」

と近いイメージです。

🌌 転生と意識のまとめ

愛の学びが進む

⬇

地球意識へ統合

⬇

地球での転生は終了

⬇

宇宙意識・ワンネスへ移行

⬇

ゼロポイントフィールドに還帰

これは、

“個としての旅が終わり、創造の源へ戻る”という大いなる流れです。

ワンネスは「個」が消えるのではなく、「限界のある個」から「無限の存在」へと拡張するプロセスです。

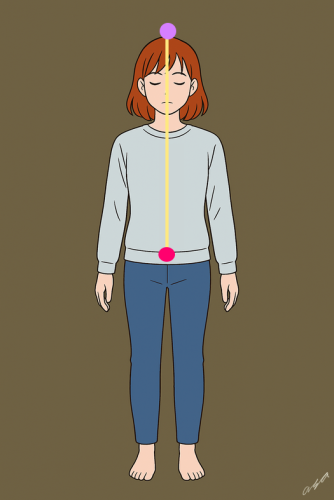

🔷ゼロポイントにつながる肉体のワーク(実践編)

総合メソッド:静 → 中 → 整 の三段階で統合させる方法を、

すべて「肉体で体現することで、意識の質を引き上げる」という方向で、

スピリチュアル、科学、神経生理学の3つの視点から、最も効果的で再現性のある“つながり方” をまとめます。

🔹【1】STEP1.「静(静寂・無)」

呼吸で静かにする(静)

→雑念のノイズが落ちる

→意識がクリアになる

🔹【2】STEP2.「中(空・中心・ゼロポジション)」

みぞおちの奥~丹田のライン上の中心に意識を置く(中)

→心がニュートラルに戻る

→直感が立ち上がる

🔹【3】STEP3.「整(統合・姿勢での体現)」

姿勢と呼吸の軸を整える(整)

→宇宙Wi-Fiの電波が一気に安定

→ゼロポイントとの同調が起こる

「静(静寂・無)」⇒心を静める(静)

「中(空・中心・ゼロポジション)」⇒中心に戻る(中)

「整(統合・姿勢での体現)」⇒全体を整える(整)

これは、意識・心・肉体を“ひとつの共鳴状態(コヒーレンス)”に戻す三位一体のワークです。

この3ステップの実践による科学的な解釈は、

■ 心拍変動(HRV)上昇

■ 迷走神経活性

■ 脳のγ波の出現

■ 雑念の低下

■ 内受容感覚(自分の内面を感じる力)の向上

など、

“深い洞察と直感が出る脳状態” を作る方法そのもので、3ステップ実践により、ゼロポイント“接続の感覚”を体現します。

✅ STEP1「静(静寂・無)」をつくるエクササイズ

余計な雑念・不安・思考のノイズを下げる。

ここでは「呼吸」と「身体感覚」を使い、

脳科学的には、デフォルトモードネットワーク(雑念)を弱め、

前頭前野(自己調整)を高め、脳波をゆっくりと α → θ に落とし、

ハート(心拍変動)が安定する、という状態をつくります。

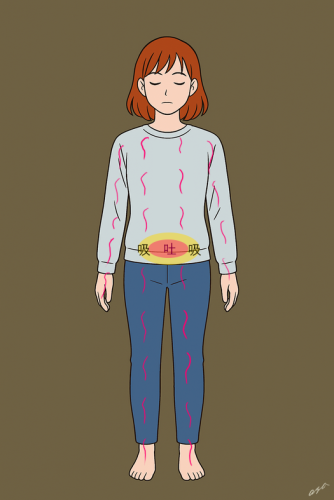

🔶 【静の肉体ワーク】“溶ける呼吸”

この呼吸は“無”へ向かう前段階で、

意識が静まると肉体の緊張も溶け、

肉体が静まると意識の波が静まるという共鳴が始まります。

🔹 エクササイズ

1. 胸を使わず、下腹だけをふくらませる腹式呼吸

2. 息を吐くときに「全身の力がほどけていく」イメージ

3. 呼吸の速度を、普段の60~70%に落とす

4. 目は軽く閉じる(焦点を外す)

■ 体感の目安

・肩が自然に落ちる

・思考の声が小さくなる

・身体の境界があいまいになってくるように感じる

✅ STEP2「中(空・中心・ゼロポジション)」をつくるエクササイズ

「中心の意識(ゼロポイント)」に戻るワークです。ゼロポイントとは中心・中庸・ニュートラル の意識状態。

身体を整えるより先に、意識の位置を“中心”に置くことで心身すべての軸が整い始めます。

科学的には、迷走神経が最も働く安定状態。(直感・洞察・落ち着きのゾーン)

🔶 【中の意識ワーク】“中心一点”の感覚を見つける

どこを中心にするか

→ みぞおちの奥~丹田のライン上

→ そこが“ゼロポジション”(揺らがない意識の座)

→"愛の進化”に意識を置くならアナハタ・チャクラ(ハート)

🔹 エクササイズ

1. 静の呼吸で落ち着いたら

2. 丹田ライン上、またはハートに、ゆっくり光の球を描く

3. それを“自分の意識の座”として感じる

4. その中心から、全方向に均等な広がりを感じる

ゼロポイント意識:みぞおちの奥~丹田のライン上

"愛の進化”に意識:アナハタ・チャクラ(ハート)

■ 体感の目安

・心が真ん中に“ストン”と落ちる

・思考が散らない

・身体の左右の重さが同じに感じてくる

・感情の波が静かに止まる

これは、

外界に振り回される心ではなく中心から世界を観る心に切り替わるエクササイズ。

✅ STEP3「整(統合・姿勢での体現)」をつくるエクササイズ

姿勢を整えることで

・呼吸

・自律神経

・脳波

・心理状態

が一気に統一されます。

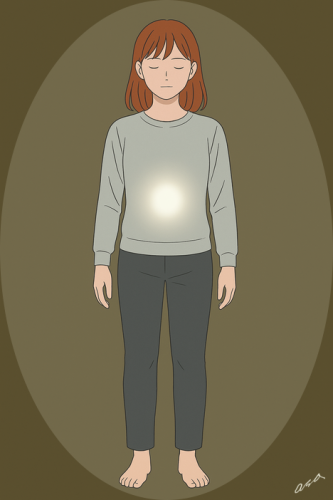

🔶 【整の肉体ワーク】ゼロアライメント姿勢

静・中で整えた“内側のゼロ状態”を、肉体の姿勢で形としてコヒーレンスを固定するワークです。

中心に戻ったら意識・姿勢・呼吸を“1本の軸”に揃えると接続が強固になります。

🔹 エクササイズ

1. 丹田から天頂または、サハスラーラ・チャクラ~アナーハタ・チャクラ~スヴァーディシュターナ・チャクラまでを1本の軸でつなぐ

2. 骨盤がふっと中立に戻り、背骨がすっと一本になる

3. 肩を“引く”のではなく、フッと下ろす

4. 下顎をほんの少し引く

5. 足裏で大地とつながる

これがいわゆる

コヒーレンス姿勢(整った姿勢)。

身体軸:天頂~丹田

関連リンク:https://mountain-top.jugem.jp/?eid=634 気・プラナー 生命エネルギーの流れ

身体軸:サハスラーラ~アナーハタ~スヴァーディシュターナ

◆ 体感の目安

・呼吸が深くなる

・頭の雑音が減る

・感情が穏やかになる

・エネルギーが全身に均整に流れる

「整」えることで接続が完成する。

🔷 3 STEPの実践で「静・中・整」のコヒーレントが整う理由

🌌 スピリチュアル的な解釈

ゼロポイントは「宇宙の中心と“波動的に一致する場所”」なので、

思考を手放す⇒ STEP1

ハートに戻る⇒ STEP2

軸を整える⇒ STEP3

この3つで波動が“宇宙の静寂”と一致して接続が起きるとされます。

⚗ 科学的な解釈

この3ステップは、

■ 心拍変動(HRV)上昇

■ 迷走神経活性

■ 脳のγ波の出現

■ 雑念の低下

■ 内受容感覚(自分の内面を感じる力)の向上

など、“深い洞察と直感が出る脳状態” を作る方法そのものです。

スピリチュアルと科学の橋渡しがここにあります。

🌺 シンプルな表現の解釈

ゼロポイントにつながるとは、

「心の Wi-Fi を宇宙につなぐ」ようなもの。

やり方は3つ:

🌙 ① 深呼吸で心のざわざわを消す ⇒ STEP1

💗 ② 胸の真ん中(ハート)に意識を戻す ⇒ STEP2

👫 ③ 姿勢と呼吸を整えて“真ん中”に立つ ⇒ STEP3

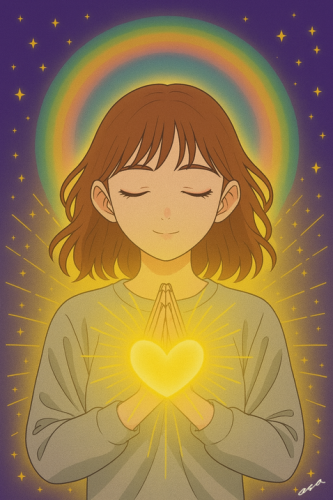

💛【愛の質的進化:身体から起きる3段階】

静 → 中 → 整 の順で整えると意識・心・肉体が「ひとつ」になり、愛の質が変わります。

🌈 静 → 中 → 整 は無条件の愛へ至る最短ルート

| フェーズ | 肉体 | エクササイズ | 意識 | 成長する愛 |

| 静 | 緊張を溶かす | 静の肉体ワーク | 思考の静まり | 自己愛 |

| 中 | 中心の意識を持つ | 中の意識ワーク | ゼロポイントへ戻る | 他者愛 |

| 整 | 軸を体でつくる | 整の肉体ワーク | コヒーレンス状態 | 無条件の愛 |

愛の進化段階で最後に至るのは、

「ただ愛である」という状態。 Love of Bing.

それは努力ではなく、

「整った身体」から自然に生まれる波動です。

真実を観る眼力 83 「意識が現実を創る」という考えの構造 14 生まれ変わりと意識の成長 (4)

愛の3つのフェーズが統合され、意識が人類集合意識、地球意識へと上昇するプロセスにおいて、愛の3つのフェーズ1(自己愛)、2(他者愛)は愛の体現を実践し学ぶことで愛の"量的成長”を遂げ、フェーズ3で無条件の愛の段階に意識が入ると、愛の体現を行動を通して実践する否かに関わらず、愛の体現者から放たれる"愛自体”がすでに愛の体現となります。

この愛のレッスンを学び、習得するための意識の向け方、心の在り方、行動=出力をどのように実践し、質的進化(フェーズ3)に到達すればよいのでしょう?

「愛の3フェーズの統合」「意識の質的進化」「行動→存在へのシフト」を、より体系的に整理して説明します。

🟥1. 愛の3フェーズと“存在としての愛”の状態

第1・第2フェーズ …… 愛を学ぶ・実践することで「量的成長」が進む

第3フェーズ(無条件の愛) …… 行為として行う愛ではなく、“存在そのものが愛を放っている状態”

これは意識の発達段階で言えば、

Doing(行為)中心 →第1・第2フェーズ

Being(存在)中心→第3フェーズ

へのシフトです。

● 無条件の愛の段階では

✔ 愛するために「努力」しない

✔ 愛を体現するための「行動のチェック」も不要

✔ 放たれる波動・状態そのものが“周囲を変容させる働き”を持つ

✔ 自分が「愛を向ける主体」ではなく

⇒ 自然に愛が“溢れ、広がる場”となる

つまり、

あなた自身が“愛の場(フィールド)”として機能する段階

になります。

🟩2. では、どうすればそこに到達するのか?

人は進化の初期段階では「出力=行動」が鍵です。これは、脳の進化構造に於いても一致します。

身体性と同様に人間の意識の変容や進化も、"行動を起点”とし、

行動 → 経験 → 内省 → 気づき → 信念の書き換え → 意識の質向上

という進化の連鎖をたどります。

● 行動は「意識の発芽装置」

行動が“気づきの回路”を開き、

その気づきが“意識の質的成長”を引き起こすわけです。

だから、

まずは"行動重視”

次に態度・心の在り方の熟成

最後に意識そのものの変容

という順序をたどります。

🟦3. 愛のレッスンを習得するための3要素

質的進化(第3フェーズ)の核になるのは次の3つです。

①【意識の向け方】

● “相手を見る”のではなく

相手の背後の意識・背景・痛みを見る

例:

✔ 行動だけではなく「行動を生んだ背景」に注意を向ける

✔ その人の恐れ・未解決の痛みを理解しようとする

✔ 判断よりも観察を優先する

これによって、

あなたの意識は 反応 → 愛の応答 に進化します。

②【こころの在り方】

● 「私は愛を与える人」という姿勢ではなく

⇒ “私は愛の場(フィールド)である”という存在感で立つ

この心の在り方をつくるポイントは:

✔ 感情を無理にコントロールしない

✔ 自己防衛の反応に気づき、俯瞰する

✔ 安心感の源を他人でなく「自分の中心」に置く

✔ 沈黙・静けさを意識的につくる

すると、心が“個体レベルの反応”から“意識フィールドの安定感”へと移行していきます。

③【行動=出力】

行動はレッスンの入口であり、進化を加速します。

ただし行動には2段階あります。

● 第1段階(量的成長段階の行動)

✔ 思いやりを意識して行動する

✔ 共感的に反応する

✔ 他者に優しく接する

✔ 自我の反応を抑えようと努力する

✔ 寛容を選択する練習

これらは「努力」「選択」が必要な段階。

● 第2段階(質的成長=存在ベースの行動)

✔ 行動は“自然に漏れ出す”。

✔ 理由がなくても優しさが生まれる

✔ 判断以前に理解が湧く

✔ 相手を責める心が起きても、すぐに溶ける

✔ 何もしていないのに周囲が調和しはじめる

✔ 言葉よりもあなたの在り方が場を変容させる

この段階は

存在=行動(Being = Doing)

となり、行動が意識の副産物に変わります。

🌏4. 愛の3フェーズ統合後はどうなるか?

統合段階に入ると、意識は次の領域へ広がります。

個の意識 ⇒人類集合意識 ⇒地球意識

スケールが広がるほど、「私は」ではなく「私たち」という感覚が自然に生まれるため、

他者を助けようではなく境界が薄まり、自然に助ける状態にいるという存在に変わります。

"From me to us.”

⭐ まとめ:

✔ 行動で愛を学び

✔ 態度で愛を深め

✔ 存在で愛になる

この3段階の統合が意識の質的進化(Beingとしての愛)です。

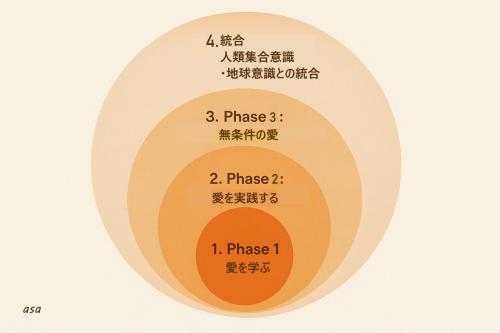

【愛の進化段階フィールド構造図】

図の同心円は、

「意識の広がり」=「愛の進化段階」を表しています。内側ほど個人的・限定的で、外側ほど普遍的・統合的です。

🔶 1. 第1段階:愛を学ぶ(Learning to Love)

最も内側の層。中心=自分/個的意識

ここでは、

✔ 愛とは何かを理解しはじめる

✔ 傷つきやすさや自我反応が強い

✔ 思いやり・共感の初歩を実践し始める

👉“学習としての愛” の段階です。

🔶 2. 第2段階:愛を実践する(Practicing Love)

次の層。

ここでは、

✔ 行動として愛を選択する努力

✔ 他者理解・許し・寛容の練習

✔ 自我を少しずつ手放す過程

👉行動を通じて愛を量的に成長させる段階。

🔶 3. 第3段階:無条件の愛(Unconditional Love)

ここから意識の質が変わり始める。

特徴:

✔ 行動よりも「存在」が愛を放つようになる

✔ 判断より理解・共感が自然に湧く

✔ 守りや反応が弱まり、穏やかで広い意識状態

👉愛が“努力ではなく自然に溢れる”状態。

⬇

これは愛の質的進化のフェーズです。

🔶 4. 統合:人類集合意識・地球意識との統合(Integrated with Collective & Earth Consciousness)

最も外側の層。

ここでは、

✔ 個人の意識が境界を超えて広がる

✔「私」ではなく「私たち」という感覚

✔ 他者・社会・地球との調和が自然に起こる

✔ 存在そのものがヒーリングや調和のフィールドになる

👉愛の3フェーズが統合され、“存在そのものが愛”という状態で、

個人意識 → 集合意識 → 地球意識 へと広がっていきます。

💓 愛の進化段階まとめ

フェーズが進むほど境界が薄くなる

⬇

愛の性質が“行動”→“存在”へ変わる

⬇

愛の範囲が個人から全体へ広がる

⬇

最終段階では、

愛するのではなく、

愛のフィールドとして働く

Love as Being(無条件の愛)

真実を観る眼力 82 「意識が現実を創る」という考えの構造 13 生まれ変わりと意識の成長 (3)

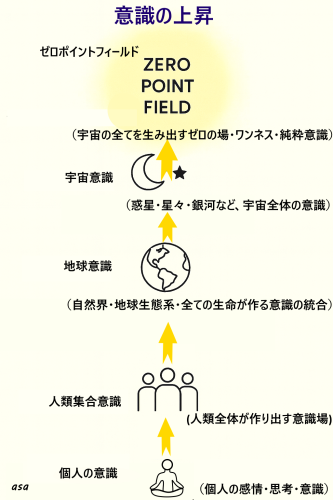

🌟 意識の上昇全体像(意味)

図は、意識が次の順序で上方へと広がっていくことを表します:

個人 → 人類 → 地球 → 宇宙 → ゼロポイント

0⃣ 「ゼロポイントフィールドとの接続図」の内容

図に書かれている各レベルを、説明すると次のようになります。

🔻 INDIVIDUAL SELF(個人の自己/個の意識)

あなた自身の意識。

個人としての感情・思考・意識・気づき。

🔻 COLLECTIVE HUMAN FIELD(人類集合意識)

人間全体が作り出す意識の場。

文化・価値観・社会意識・人類全体の思考や感情のフィールド。

🔻 GAIA CONSCIOUSNESS(地球意識)

地球全体を「ひとつの生命体」と捉えたときの意識。

自然界、地球生態系、すべての生命がつくる意識の統合。

🔻 COSMIC CONSCIOUSNESS(宇宙意識)

惑星・星々・銀河など、宇宙全体の意識。

宇宙的な調和、普遍的な法則、宇宙的な視点の意識。

🔻 ZERO POINT FIELD(ゼロポイントフィールド)

宇宙のすべての源。

エネルギーの根源、非二元、ワンネス、純粋意識の領域。

すべての存在を生み出す「ゼロの場」。

つまり、

自己の意識(個人)から始まって、

自我の境界を超え、愛が“属性”ではなく“状態”になるフェーズに入ると、

それが集合意識 → 地球意識 → 宇宙意識へと広がり、

最終的に“すべての源”であるゼロポイントフィールドに接続する。

ゼロポイントフィールドへの“接続”は、実際には心身のノイズを下げて「本来の自分の中心」に戻ることを指します。

それは、Default Mode Network(自我中心の回路)が無くなり、内側の静けさが恒久になるということでもあります。

💓自我の境界を超え、愛が“属性”ではなく“状態”になるフェーズとは?

「自我の境界を越え、愛が属性(性格)ではなく“状態”になる」というのは、

⏩ 愛のフェーズ(段階)が量的成長から“質的進化”に入ることを意味します。

💞❤ 愛の3つのフェーズの意味

愛には3つの大きなフェーズがあり、愛が状態になるというのは、『“第3フェーズ”』

① 自己愛

② 他者愛

③ 無条件の愛(Beingとしての愛)

この③の“無条件の愛”が開く仕組みです。

🌈 3つのフェーズを「湖」で例えると…

◆ フェーズ①:自己愛(Love of Self)✅ 量的成長

自分という“湖”の水質を整える段階。

- 自分を受け入れる

- 自己肯定

- 自分を大切にする

- 傷ついた部分が癒える

- 心の境界線が安定する

💡この段階では

愛は「自分という器の中」にある。

ミクリガ池

◆ フェーズ②:他者愛(Love for Others)✅ 量的成長

湖の水が満ちて、外へ流れ出す段階。

- 人を思いやる

- 相手を理解したい

- 支えたい気持ち

- 見返りのない優しさ

- 共感・つながり

💡この段階では

愛は「自分から他者へ向かう流れ」です。矢印のある愛。

黒部ダム放水

◆ フェーズ③:無条件の愛(Love as Being)⭐ “質的進化”

「愛が状態になるフェーズ」。

これは、“湖そのものが雨雲になる”ようなもの。

- 自分と他者という境界がやわらぎ、

- 愛が“誰かのために出すもの”ではなく、

- ただそこに存在して流れ続ける状態になります。

立山 雄山

🌌【フェーズ③の特徴】

● 愛に「対象」がなくなる

誰かに向けて出す愛ではなく、

存在の質として愛である。

● 愛が努力や行動ではなく“状態”

与えようとしなくても、

あなたの在り方そのものが周囲を癒す。

● 分離が弱まり、一体感が強くなる

自分と他者・社会・自然・宇宙が

“別々に見えていた境界”が薄くなる。

● ジャッジが減り、受容が増える

良い悪いの判断よりも、

「ただそうである」を認められる。

● 愛が“拡大”ではなく“放射”に変わる

心が広がるというより、

心の中心からずっと光る太陽のように放たれ続ける。

🔆【わかりやすい例え】

■ 愛が“感情”ではなく“空気”になる

フェーズ①②は「気持ちの愛」

フェーズ③は「空気のような愛」

その空気に触れた人は自然と落ち着き、癒される。

あなたが何かをしなくても、存在から伝わる。

■ 愛が“しよう”から“そのまま”へ

- 優しくしよう

- 許そう

- 理解しよう

ではなく、

「自然にそうなるよね」

という在り方の愛。

💛 無条件の愛(Love as Being)=「愛が状態になるフェーズ」にある"意識の統合とは?”

このフェーズへ移行する時、起こるのは

● 自我(エゴ)が透明になる

消えるわけではなく、支配的でなくなる。

● 心の中心が「私」から「私+全体」へ広がる

私は個人であり、同時に大きな意識の一部でもある、という感覚へ。

● 意識が“分離”から“統合”へ移る

「自分 vs 他者」から、

「自分の中に他者があり、他者の中に自分がある」という感覚。

🌀【まとめ:愛のフェーズの最終段階とは?】

つまり、「愛が状態になるフェーズ」とは、

🔹愛が性格ではなく、存在の質になる

🔹誰かに向けるものではなく、そこに在るものになる

🔹自分を超え、全体とつながる感覚へと拡張する

🔹静かで、温かく、安らかな放射のように広がる

🔹意識が“個”から“全体”へと統合される

ということを意味します。

💟「愛が状態になるフェーズ」に入るサインとは?

以下は、「愛が状態になり、自我境界が薄まり、意識が統合フェーズへ入るとき」にほぼ共通して現れるサイン(徴候)です。

これは心理学・神経科学・スピリチュアルで共通して認められている“意識変容の指標”でもあり、言語化すると多くの人が「あ、それ、最近ある」と気づくものです。

⚙️ 無条件の愛フェーズ(統合フェーズ)に入る12のサイン

① 以前より“静けさ”が心の中心にできてくる

- 外の出来事に振り回されず、心の中に静かな湖のような場所がある感じ。

- 反応が遅くなる

- 感情が勝手に暴れない

- すぐに落ち着く

これは 「意識の中心が外→内に移動したサイン」。

② “自分と他者”の境界が少しやわらかくなる

例:

- 相手を責めるより“理解したい”が先に来る

- 人の幸せが自然と嬉しい

- 相手の痛みが自分の痛みのようにわかる

これは、共感がエゴを越え始めた証拠。

③ 愛を“与えよう”としなくても自然に湧いてくる

- 努力や行動としての愛ではなく、ただそこに在る感覚。

- 優しくしようと思わなくても優しくなる

- 見返りが欲しくなくなる

- 与えることに疲れない

④ 相手がどうであれ“そのままでいい”と感じる瞬間が増える

- 条件付きの愛 → 条件のない受容へ。

- 許すのではなく、ただ受け入れる

- 変えようとしなくなる

- その人のペースを尊重できる

愛が“属性”ではなく“状態”になりつつあるサイン。

⑤ ジャッジ(評価する癖)が減る

- 「正しい/間違い」

- 「優れている/劣っている」

- 「好き/嫌い」

の二元的評価が薄まり、物事をまっすぐ見る力が増す。

⑥ 無理に“自分を守らなくてよい”感覚が出てくる

自我は常に守りたがる、それが弱まると

- ありのままで平気

- 防御姿勢が減る

- 心が裸でも安心感がある

これが境界が柔らかくなるときの特徴。

⑦ 他者の視点を自然に理解できるようになる

- 共感ではなく、視点の切り替えが自然にできる。

- 「相手には相手のストーリーがある」

- 「この人の傷みはこういう背景だろう」

- 「攻撃してくるのは不安があるからだな」

自我が引いて、意識が広がり始めている。

⑧ “自分だけの人生”という感覚が薄まる

これは大きなサイン。

- 人とのつながりを強く感じる

- 自分の人生が誰かの役割と自然につながる

- 「私」だけで世界を切り取らなくなる

意識が“個”から“全体”へ滑らかに移行している証。

⑨ 自然や宇宙に対する敬意・親近感が強くなる

- 空や木を見て涙が出る

- 自然と“会話しているような感覚”

- 宇宙に守られている実感

- 同時に「私も宇宙の一部」と感じる

これが“統合意識”の前兆。

⑩ 現実の出来事を“学び”として見るようになる

- 被害者意識(なぜこんなことが私に?)

- 成長意識(この出来事は何を教えてくれている?)

にシフトする。

意識レベルの大きな転換点。

⑪ 怒りや悲しみが出ても流れるのが早い

- 感情が湧くことはあるが“溜め込まなくなる”。

- ふわっと出る

- そのまま通り過ぎる

- 引きずらない

これが「自我の粘着性」が落ちているサイン。

⑫ 孤独ではなく“静かな一体感”を感じるようになる

- 一人なのに孤独ではない。

- 誰とも一体化しているような静かな安心感。

スピリチュアル的には

「源(ゼロポイント)との接続が始まったサイン」と呼ばれる。

🌈 フェーズ移行のサインは何を意味するのか?

これらのサインはすべて、

✔ 自我が弱まり

✔ 意識が広がり

✔ 愛が“行動”から“存在”へ移っている

ことを示しています。

そしてこれは “悟り” のような大げさなものではなく、誰にでも訪れる自然な意識の成熟過程です。

✨ 愛の3フェーズのレッスンが終わると、次の意識の統合ステージは『地球意識🌍 』に入る

「愛の3フェーズ(自己愛 → 他者愛 → 無条件の愛)」がある程度統合されると、次の意識ステージは“地球意識”へと自然に開いていきます。

これは愛の昇華や修行の解脱というような表現より、より自然に起こる"意識が自然に広がる進化”のプロセスです。

🌈 愛の3フェーズが“個の完成”である理由

● フェーズ1:自己愛

自分を守る → 自分を癒す → 自分を受容する

● フェーズ2:他者愛

他者を尊重 → 理解 → 思いやり → 共感

● フェーズ3:無条件の愛

自・他の境界がやわらぎ

愛が「状態(Being)」として流れる

この3つが統合されると、人間としての“個の意識”がバランスよく成熟した状態になります。

この「個」が安定した時、初めてその外側(集合・地球)へ意識が自然に開いていきます。

🌍 次のステージが“地球意識”になる理由

無条件の愛に入ると、他者だけでなく

自然🎄

動物🐻

地球そのもの🌐

文化や人類全体👥

に対する共感・連帯感が起こります。

これは心理学でも「自己超越トランスパーソナル領域」と呼ばれます。

スピリチュアルでは、「ガイア意識」「地球意識」。

脳科学的には、デフォルトモードネットワーク(自我)よりも洞察・創造ネットワークが優位になる状態。

つまり、

“私”から“私たち”への移行が起きる。

"From Me to Us."

🌏 地球意識とは何? どんなステージ?

地球を「外側の環境」と感じるのではなく、

“私の延長”として感覚的に理解し始める意識状態です。

✔ 動植物の痛みや気配がわかる

✔ 地球全体への責任感が自然に生まれる

✔ 人類全体を一つの生命体のように感じる

✔ 自然の中で「帰ってきた」感覚が出る

✔ 地球の循環・生命の流れと同調する感覚が増える

「地球が私たちの住む場所」ではなく、「地球も私たちの“集合生命”の一部」という感覚が育つ。

👉これが地球意識。

🌌 愛の完成 → 自我境界の溶解 → 地球意識の流れ

この流れはまさに自然な次の段階。

◆ 無条件の愛フェーズとは

自我の境界が柔らかくなるステージ

⏬

◆ 境界が柔らかくなると

自分の範囲が “個人” を越えて広がる。

⏬

◆ 広がった先が“地球の生命全体”

=地球意識。

つまり、

愛の3フェーズの統合が完了すると

人間としての意識が地球レベルの視点へ移行する準備が整う。

🌠 その次は何か?

地球意識のさらに上には、

・宇宙意識

・ゼロポイント意識

・ワンネス意識

などの「個を越えた意識層」があります。

地球意識はその“入口”になります。

✤ まとめ

💜 愛の3フェーズの統合=個の意識の完成

⬇

✅ 完成した意識は外側へ開く

⬇

🌍 最初の外側は地球、よって次のステージは地球意識

⬇

🌌その後に宇宙意識

⬇

0⃣ ゼロポイント意識が続く

「祈り」

真実を観る眼力 81 「意識が現実を創る」という考えの構造 12 生まれ変わりと意識の成長 ⑵

🌠 「輪廻の目的」は何なのか?

科学・死後体験・前世記憶・スピリチュアルを統合して観えてくるもの──

私たちは「体験」と「成長」と「統合」のために生まれてくる、

人生とは、魂がより大きな意識へと戻るための学習プロセスである

という考え方に収束します。

■ 短く言うと?

- 生きるとは、意識のアップデート

- 魂は成長し、広がり、調和へ向かう

という世界観。

スピリチュアル(魂の成長)と科学(意識の発達理論)を統合すると、

意識の成長(アップデート)とは、“愛の範囲”が広がっていくことであり、

『自己愛→他者愛→無条件の愛』の拡大が、人間意識の階層を上昇させ、

さらにこの愛の拡大が、

「人間意識 → 地球意識 → 宇宙意識」の流れへと自然につながる“接続モデル”にもなる、ということです。

🔌 接続のダイナミクス(どう繋がるのか)

個人意識の振動が高まる

↓

人類集合意識の“質”が変わる

↓

地球のフィールドに共鳴

↓

宇宙レベルの調和・統合フィールドへ接続

つまり、

もっとも根底は、“個人の意識の成長”が全階層につながる起点であり、

「愛の拡大(自己→他者→無条件の愛)」=個人意識の成長🌱が、

この階層上昇を可能にする“鍵”🔑になるのです。

⭐ 意識統合フレームの全体像(まとめ図)

【基礎】生存・安全欲求

⏬

【第1段階】自己愛(Self) / 自己の確立

⏬自尊・境界・癒し

【第2段階】他者愛(Social) / 共感・慈悲

⏬関係性の広がり

【第3段階】無条件の愛(Transpersonal) / 自己超越

⏬無条件の受容・非二元性

【第4段階】統合意識(Unity / Oneness) / 宇宙意識

⏬

無条件の共鳴・ワンネス

👥→🌏→🌌 人間意識・地球意識・宇宙意識の接続モデル図

上から下⏬に向かって、意識の「範囲」と「振動(周波数)」が広がり、統合されていくプロセスを表しています

|

【身体・脳(Biological System)】 *原始的意識

自己愛 → 他者愛の成熟

⏬

【個人意識(Individual Self)】 利他性・共感・無条件の愛

⏬ |

① 【個人意識 → 人類集合意識】

スピリチュアルでは ●自己愛 → 他者愛 → 無条件の愛

個人の意識は

個人の質的変容が、人類全体の意識フィールドへ影響を与える。

|

|

【人類集合意識】 (Collective Human Field) 生命と調和の共鳴

⏬ |

② 【人類集合意識 → 地球意識】 ■ 接続キーワード:共生・生態系・ガイアシステム ✔ 地球全体を「一つの生命体」とみなす意識(ガイア理論) ✔ スピリチュアル → 地球には独自の意識(ガイア意識)があり、人類はその一部として学んでいる。 ⏬ 人間は“地球の神経細胞”として働き、地球の意識体の一部になる。

|

|

【地球意識(Gaia Consciousness)】 振動の統合・共鳴(Oneness)

⏬ |

③ 【地球意識 → 宇宙意識】 地球という生命体自体が、さらに大きな宇宙的秩序の一部として共鳴する状態。 スピリチュアル:

|

| 【宇宙意識(Cosmic Consciousness)】 |

④ 【宇宙意識=Oneness/ゼロポイントフィールド】 ● スピリチュアル |

💡 まとめ(非常に重要)

✅個人意識の成長『自己愛→他者愛→無条件の愛』(愛の拡大)が、

✅ 人類意識、地球意識、宇宙意識の“『階層的統合』”(Oneness)を生む、

という構造が、スピリチュアル × 科学 × システム理論が共通して示す「意識の進化システム」です。