Health and self-therapy information

真実を観る眼力 87 「意識が現実を創る」という考えの構造 18 中心・中庸(ゼロポジション)を整える③...「ゼロポジションに戻り続ける」体現法

ゼロポジションで生きるとは、

『静』静寂、

『中』中心.ゼロポジション.中庸、

『整』肉体で体現して生きる、

そしてとても大切な点は、

それを「実現しようとする」のではなく、

そう“なってしまう”というところです。

整理してみます。

ゼロポジションで生きる、とは何か

① 静寂

- 思考を止めることではない

- 感情を消すことでもない

- 中心から外れていないため、波立たない状態

👉 静寂は「つくるもの」ではなく、身体が中心に戻り続けた結果として現れる

② 中心・ゼロポジション・中庸

- どちらにも寄らない

- 正解を選ばない

- 先回りしない

👉 反応の手前に留まる位置

ここにいると、

- 物事が「起きてから」対応できる

- 無理な判断が減る

- 人間関係で自分を失わない

③ 整(肉体で体現する)

💡ここが最重要です。

理解・思想・悟りではなく

姿勢・呼吸・重心・動作として現れる。

立ち方が変わる

歩き方が変わる

物の持ち方が変わる

言葉の出方が変わる

👉 肉体が先、意識は後💡

『日常動作』

その結果、何が起きるか

❌ 目指してはいけないもの

- 常に穏やかでいよう

- ブレない自分になろう

- 理想の在り方を保とう

これらはすべてゼロポジションから外れる行為

⭕ 自然に起きる現実

- 無理な縁が離れる

- 必要なことだけ残る

- 疲労が溜まりにくい

- 判断が早いのに後悔しない

👉 調和的で平安な現実は「副産物」

1.日常動作で「ゼロポジションに戻り続ける」体現法

① 車の運転でのゼロポジション

(ポイント)

運転は「操作」ではなく

空間の中で中心に居続ける行為に変えられます。

(実践)

ハンドルを握る前に

✅ 吐く → みぞおち奥を空ける

✅ 背中をシートに預けきる

✅腕でハンドルを操作しない

→ 体幹の微細な重心移動に手が付いてくる

(サイン)

■ 無駄なブレーキ・アクセルが減る

■ イライラが起きにくい

■ 周囲の流れが「読める」

👉 ゼロポジションの運転=反応しないが、遅れない

② 寝る・休むでのゼロポジション

(寝る前ワーク 2分)

1. 仰向け

2. 吐く息を3回

3. みぞおち奥 → 背中 → ベッドに溶ける

4. 眠ろうとしない

(ポイント)

✔ 寝る=意識を落とす → ❌

✔ 寝る=中心に戻ったまま委ねる → ⭕

👉 深い睡眠は「努力しない中心」から起きる

③ 仕事・作業でのゼロポジション

(開始前)

✔ PCを触る前に一呼吸

✔ 判断を急がない

(作業中)

✅ 手先でやらない

✅思考が走ったら

→ 即、身体に戻る

(終了時)

✔「終わらせよう」としない

✔一度ゼロへ戻ってから席を立つ

👉 仕事の質が上がるのではなく

「消耗が減る」

2.日常動作の「ゼロポジション」を体現する『動作』のヒント

ゼロポイントを軸に日常動作を行うポイントとして、

- 動作前後にゼロ、中心、中庸に戻る、

- 動作中は身体軸から自然と四肢を連動させて止めない、

通常、私たちは日常動作において手足や四肢で動作(操作)しているので、例えば、身体軸や体幹を意識、活用しての身体動作がおろそかになっています。

つまり、これは末端での操作(小手先の操作)が優勢となっているため、身体軸・体幹(中心)が抜けて、内(意識・心)・外(身体)ともに、『中心・中庸・ゼロポジション』から外れてしまいます。

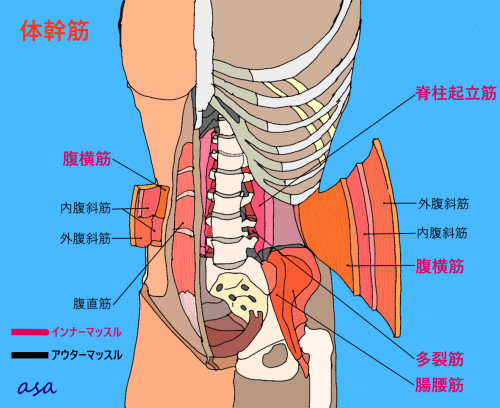

1997年、オーストラリアのホッジス(Hodges)らの研究によると、「Early activity (早期活動)」といい、

「四肢」の動きは主に「体幹筋」が先行して筋活動が起こり、その後に「四肢」が働くことがわかってます。これは、効率的な動作のポイントとして、四肢を先行させて動作するより、「体幹」を意識して動作を起こす方が、「四肢」を動かすというより、自然と「四肢」が反射的に使われ、効率的な身体動作になることをしめしています。

関連リンク:https://mountain-top.jugem.jp/?eid=856 山体を支えるtraining法 2 理論編

この研究は、『ゼロポジションの体現』と運動科学、神経制御の3点すべてで一致していることを科学的に裏付けています。

① ホッジスらの研究と「ゼロポジション」は同じ現象を別の言語で見ている

(ホッジス(Hodges)の示した事実)

四肢を動かす前に

腹横筋・多裂筋・骨盤底筋など深層体幹筋が先行収縮する

👉 これは「意識的」ではなく予測制御(anticipatory postural adjustment)

つまり身体は本来、

中心(体幹)が先に整い、

その上で四肢が自然に動く

ように設計されています。

これはまさに、

ゼロポジション → 動作 → ゼロポジションに還る

という流れと同一です。

② 四肢主導の動作が非効率になる理由

(四肢から動かそうとすると、何が起きるか)

- 体幹が後追いになる

- 無意識にブレーキ筋が働く

- 余計な緊張が入る

- 動作が「部分最適」になる

結果として、

■ 疲れやすい

■ 微調整が多い

■ ケガ・慢性痛につながる

■ 判断も遅くなる(神経負荷が高い)

これはゼロポジションを外れた動作です。

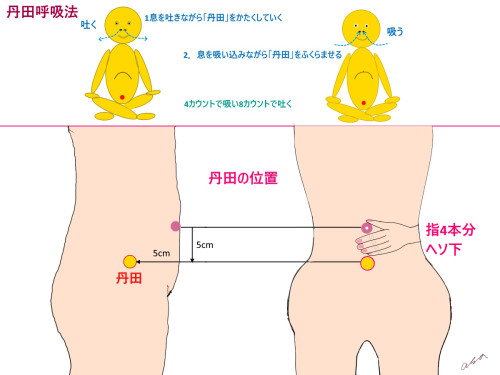

③ 「丹田に意識を置く」とは「体幹筋を意識する」のと同義

「丹田に意識を置く」とは力を入れることではありません。

正確には、

✔ みぞおちも持ち上げない

✔ 下腹を固めない

✔ 呼吸を止めない

✔ 骨盤底が自然に張力を持つ

👉 腹腔内圧が“均等”に整う状態

これが起きると、

✅ 体幹筋(腹横筋)が先行

✅ 脊柱が安定

✅ 四肢が反射的に動く

つまり、「四肢を使う」のではなく

👉「中心が動き、四肢がついてくる」

『動作中は丹田に意識をおき四肢は自然に連動』

④ ゼロポジションからの効率的動作の3原則

原則ⅰ 動作前:ゼロに還る

- 呼吸が自然

- 体重が左右均等

- 頭が上に引かれ、足裏が地面に溶ける

👉 ここで“何もしない”

原則ⅱ 動作中:止めない・分断しない

- 体幹の軸から動きが始まる

- 四肢を「動かそう」としない

- 途中で評価しない

👉 動き続ける=コヒーレンスが保たれる

原則ⅲ 動作後:必ずゼロに戻る

- 余分な力を抜く

- 呼吸を一呼吸だけ観る

- 立位・座位で中心に戻る

👉 これが神経系のリセット

3. 「意識で動かす」と「反射で動く」の違い

| 意識主導 | ゼロポジション主導 |

| 四肢から動かす | 体幹から始まる |

| 判断が介入 | 反射が働く |

| 疲労が残る | 疲労が抜ける |

| 再現性が低い | 再現性が高い |

これはスポーツだけでなく、

歩行

車の運転

掃除

仕事の手作業

対人動作

すべてに共通します。

4. ゼロポジションとは「最も神経が賢く働く場所」

重要なのは、

ゼロポジションは

力の位置ではなく、

『神経の位置』

ということです。

ゼロポジションにいるとき

✅ 判断が速い

✅ 反応が正確

✅ 無駄がない

✅ 後悔が残らない

これは

身体・意識・行動が同一の中心から起きている状態。

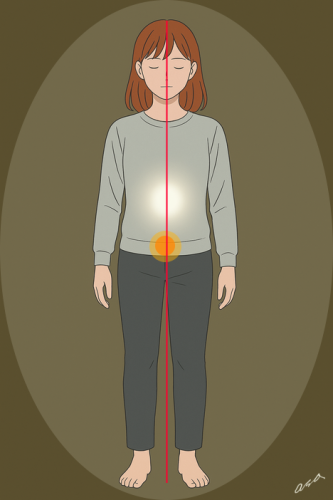

5. 『ゼロポジションの体現』流れ

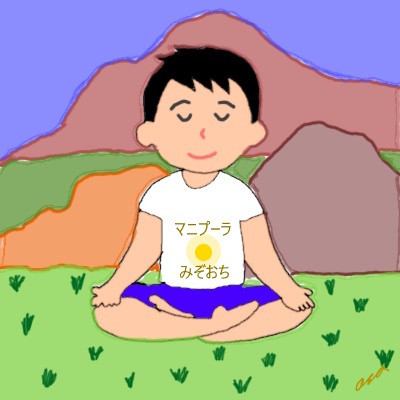

動作前:みぞおち奥(マニプーラチャクラ、横隔膜)の静かさを一瞬感じる

(意識=流す)

✅横隔膜がゆるむ、

✅腹腔神経叢が静まる

⬇

動作中:丹田に重心

(意識=置く)

✅ 体幹筋(腹横筋・多裂筋・骨盤底筋など深層体幹筋)が先行収縮

✅ 四肢が自然に連動する

⬇

動作後:みぞおち奥(マニプーラチャクラ、横隔膜)に戻る

(意識=流す)

✅ ゼロポジションに還る

✅ 行動と意識が一致する

6. まとめ(核心)

ゼロポジションからの動作とは、

体幹(丹田)が世界に先に応答し、

四肢がそれに従って自然に現れる現象です。

ホッジスらの研究はこれを「筋活動」で説明し、

ゼロポジションの体現とは、

両者は同じ真実を違う角度から見ているだけです。

真実を観る眼力 86 「意識が現実を創る」という考えの構造 17 中心・中庸(ゼロポジション)を整える②...大掃除調整法

整「統合、肉体のコヒーレンスが整った姿勢」に意識を置いて体現させ、身体姿勢のコヒーレンスが整うと、中心・中庸・ゼロポジションにつながりやすくなり、その結果、静「静寂」が訪れる。

これを、「ゼロポジションを“やる”のではなく、日常動作そのものに溶かす方法」として整理すると、

ポイントは一貫して、『動作の前・最中・後』に“戻る場所”を失わないことです。

<日常動作にゼロポジションを溶かす基本構造>

3つの原則

1. 動作を起こす前にゼロ

2. 動作中は維持しない

3. 動作後に必ず戻る

👉 この「前後」が整うと、最中は勝手に整います

<動作の例>

1. 立ち上がる・座る

(立ち上がる前)

① 力を入れる前に"みぞおち奥の静かさ”を一瞬感じる

② 体重が足裏に預けられているか確認

👉 ここがゼロ

(立ち上がり中)

① 脚で踏ん張らない

② 上体を起こそうとしない

③ 骨盤が立つ方向に身体が運ばれる

(立った後)

①「良い姿勢」を作らず

② 一度、みぞおち奥に戻る

2. 物を取る・持つ・置く

(取る前)

① 肩や腕に意識を置かない

② 中心(みぞおち奥)を空ける

(取る動作)

① 腕を伸ばすのではなく

② 体重がわずかに移動するのに腕が付いてくる

(持った後)

① 握力を一瞬だけ緩める

② みぞおち奥を感じ直す

👉 「中心が先、末端は後」

3.ドアを開ける・引く・押す

(開ける前)

① 手をかける前に吐く

② 中心に戻る

(開ける動作)

① 手で操作しない

② 胴体の移動にドアが付いてくる

(開いた後)

① 動作を終えた瞬間にゼロへ

4.方向転換・振り向き

(よくあるズレ)

① 首だけ回す

② 腰だけ捻る

(ゼロポジション的やり方)

① みぞおち奥が先に向きを変える

② 頭と視線は最後

👉 捻っていないのに、回っている

5.話す・聞く(対人動作)

(話す前)

① 言葉を探す前に中心へ

② 呼吸が自然か確認

(話している最中)

① 相手に寄り過ぎない

② 自分の内側に引き過ぎない

👉 中心に居たまま関係する

(聞くとき)

① 相手の言葉を「受け止めない」

② 通過させる

6.感情が動いた瞬間(最重要)

(怒り・焦り・不安が出たら)

① 止めない

② 変えない

③ 即、身体に戻る

(手順...5秒)

① 吐く

② 足裏を感じる

③ みぞおち奥を空ける

👉 感情は中心を外れたサイン

7.家事・作業への応用例

(洗い物)

① 肩でやらない

② 体重移動とともに手が動く

(掃除)

① 腕で拭かない

② 歩行ゼロの延長

(料理)

① 包丁を握る前に中心へ

② 動作後、必ず戻る

<日常応用の合言葉>

- 「動作の前後に戻る」

- 「中心が先、末端は後」

- 「やらずに、通す」

- 「崩れたら成功」(戻れるから)

ゼロポジションは静止している時だけの状態ではありません。

動くほどに

関わるほどに

日常的であるほどに

より深く、自然に現れます。

『大掃除で身体・空間・意識を同時にゼロへ戻す設計図』

以下、実際に“体現できる大掃除”の方法です。

<ゼロポジションの大掃除>

〜空間を通して、一年分の偏りを手放す〜

(全体コンセプト)

- きれいにする → ❌

- 捨てる → ❌

- 頑張る → ❌

👉 「戻す」 「通す」 「空ける」

掃除の対象は

モノ → 空間 → 身体 → 意識

の順に自然に移ります。

(ゼロポジションの大掃除)

1.掃除を始める前の「ゼロ化儀式(3分)」

「手順」

① 窓を少し開ける(換気は象徴)

② 立位で足裏に体重を預ける

③ 吐く息を2回

④ みぞおち奥を空洞にする

2.今日「何かを終わらせよう」としない

👉 ここで

「今年を片付ける」のではなく

「今年から戻る」と意識を切り替えます。

3.片付けない掃除(=通す掃除)

「原則」

- 判断しない

- 思い出に浸らない

- 良い悪いをつけない

「やり方」

一つ手に取ったら

「今、身体は中心に居るか」を確認。

迷ったら、捨てない

→ 保留箱に“通す”

👉 捨てるかどうかは

ゼロポジションに戻った後でしか決めない

4.大掃除実践法....「拭く・磨く動作=身体の調律」

(拭き掃除のゼロポジション化)

- 腕で拭かない

- 肩を動かさない

- 体重移動に雑巾が付いてくる

✔ サイン

→ 呼吸が止まらない

→ 動きが一定

→ 途中で疲れない

👉 これは一年分の「無理な使い方」を身体から拭き取っている

(高い所・低い所を掃除する意味)

① 高い所(棚・照明)

- 思考・理想・評価

- 「〜すべき」の掃除

② 低い所(床・巾木)

- 身体感覚

- 現実・基盤・足元

👉 高→低の順でやると、意識が地に戻る

低→高でやると、意識が浮く

✅ おすすめ順:

高い → 中間 → 床

(捨てる=手放す ではない)

👉 ゼロポジション的「手放し」

「要らないから捨てる」ではなく

「役割を終えた」

物に対して心の中で一言

「ここまで」

✅ これは

執着ではなく、関係を終わらせる行為

(疲れた時こそ、掃除をやめる)

- やめ方が重要

- 中途半端でOK

- 汚れが残ってもOK

- 中心を失ったら終了

👉 ゼロポジションでは

やめるタイミング=完成度💡

5.掃除の最後に行う「一年のリセット」

「最後の3分」

① 床に立つ

② 足裏を感じる

③ 吐く

④ みぞおち奥に戻る

⑤「何も決めない

👉🔹今年を総括しない

🔹来年を願わない

ここで初めて

一年が“ゼロ”になる💡

6.この大掃除で起こる変化

- 片付け後、眠くなる → 正常

- 思考が減る → 正常

- 「まあいいか」が増える → 中庸

- 年始に無理な目標を立てなくなる → 統合

⭐まとめ

『合言葉』

- 掃除は、評価ではなく調律

- 捨てる前に、戻る

- きれいになった空間=静寂ではない

- 静寂が宿る空間が、結果として整う

💡(核心)

ゼロポジションで生きるとは

静寂・中心・中庸を

「意識で理解する」のではなく

肉体の使い方として日常に現し続けること

そのとき、

世界は変わらない

出来事も減らない

問題も起きる

それでも

自分が歪まない

それが

無理のない、調和的で、平安な現実

最後に、

ゼロポジションとは

「幸せになるための場所」ではなく

何が起きても、還れる場所

そして、

「実現しようとする」のではなく、そう“なってしまう”という"所”です。

真実を観る眼力 85 「意識が現実を創る」という考えの構造 16 中心・中庸(ゼロポジション)を整える...横隔膜調整法

『身体のコヒーレンス』が整うと、

『意識の中心・中庸(ゼロポジション)』に自然にもどり、

『心の静寂』が結果として生まれる、

この三つは別々の概念ではなく、一つの現象が、この三つの流れと異なる層でつながっていることを示しています。

以下、段階的に整理します。

1.「整(統合・肉体コヒーレンス)」・「中(中心・中庸・ゼロポジション)」・「静」の関係性

● 本質的な関係

『整』:(統合・コヒーレンス)は👉「身体的基盤」

『中』:中庸・ゼロポジションは👉「状態」

『静』:静寂は👉「結果」

という関係です。

● 身体側から見ると....『整』

姿勢・筋緊張・呼吸・重心が無理なく整う

拮抗筋が争わず、最小限の出力で立てる

感覚入力(足裏・内臓感覚・深部感覚)が均等化している

この状態が 👉 身体的コヒーレンス(整)

● 意識側から見ると....『中』

身体のどこかに「引っ張られない」

前後・上下・左右に偏らない

意図や感情が先走らない

この状態が 👉 中庸・中心・ゼロポジション(中)

そして結果として

思考が勝手に立ち上がらない

判断前の静けさが保たれる

「何も足さなくてよい」感覚が生まれる

これが

● 静寂....『静』

よって、

姿勢のコヒーレンスが「整」うほど、

意識は自然に「ゼロ」へ戻り、

「静寂」は、"起こそうとしなくても起こる”。

2.身体的コヒーレンス(整)と意識の中心・中庸(ゼロポジション)との関係

🔶 みぞおち奥(マニプーラチャクラ)を意識すると中心に戻りやすい

👉ここは、「中庸・中心」に戻るための非常に有効な入口」です。

チャクラ

🔹理由

マニプーラ(みぞおち奥)は、

- 身体の前後バランスの要

- 横隔膜・自律神経叢・内臓感覚の集約点

- 「私が動く」という意志が生まれる場所

でも、力みが入ると「我・支配・緊張」に傾く場所でもあります。

🔹正しい使い方のポイント

「力を入れる」ではなく

奥に“沈める・預ける・溶かす”

この感覚で意識すると、

身体が前にも後ろにも行かない

呼吸が深く自然になる

意識が上下に浮遊しにくい

👉 結果として「中(中庸)」に戻りやすい

3. 丹田に意識を置く場合との違い

- 丹田(下丹田)

- 重心の安定

- 地に足がつく

- エネルギーが漏れにくい

- 行為・動作に強い

👉「動の安定」「持続性」「現実的な強さ」

🔶 マニプーラ(みぞおち奥)

- 意志と自律神経の調整

- 判断前の静けさ

- バランス感覚

- 中庸への復帰点

👉「静への復帰」「中心調整」「ゼロ化」

<使い分けの整理>

| 状況 | 適した意識 |

| 動く・歩く・作業する | 丹田 |

| 迷い・感情が揺れる | マニプラ |

| 統合を深める | 丹田+マニプラを縦につなぐ |

| 静寂に戻る | マニプラ奥 |

🔑丹田は「安定」、マニプラは「中庸」

両者が縦に通ると、姿勢と意識が同時に整います。

4. 俯瞰する意識とゼロポジションの関係

俯瞰する意識とゼロポジションは、明確に「つながっています」。

ただし重要な違いがあります

❌ 俯瞰=頭で見る → 不安定

- 意識が上に浮く

- 身体感覚から離れる

- 中心が抜ける

⭕ 俯瞰=中心に留まりながら見る

- 判断せず、巻き込まれない

- 内と外が同時に感じられる

- 観察者が動かない

これは、 👉 ゼロポジションに居続けている状態

✅ 本質的な定義

ゼロポジション

=「どこにも偏らない位置」

俯瞰意識

=「その位置から世界を見る在り方」

🔑 中心に居るから俯瞰できるのであって、俯瞰しようとして中心に戻るのではない

5.ゼロポジションを整える...横隔膜調整法

👯意識の中心・中庸(ゼロポジション)を肉体で体現する

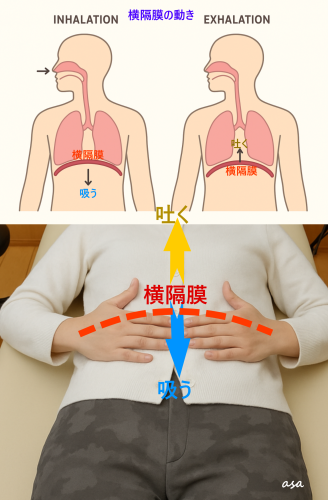

⑴ 横隔膜調整セルフセラピーⅠ

①横隔膜に沿って手を当てる

②手を当てたまま、息を吸うとき横隔膜が下方に下がるのをイメージ

③息を吐くとき横隔膜が上方に上がるのをイメージ

*10~20回繰り返し

(2) 横隔膜調整セルフセラピーⅡ

① 自分の手(2指から5指)を肋骨下縁に沿わせる

② 息を吐くとき、手(2指から5指)を肋骨下縁から上に引き上げるようにして横隔膜を上方に上げる

③ 息を吸うとき、肋骨下縁に沿わせた手(2指から5指)を緩め、横隔膜が下方に下がるのに追従させる

*10回繰り返し

🟥 まとめ(統合)

整:(身体のコヒーレンス)が整う

→ 中:(ゼロポジション)に自然に戻る

→ 静:(静寂)が結果として立ち現れる

マニプラ奥は「中庸への復帰点」

丹田は「安定と行為の基盤」

俯瞰意識は、中心に留まることで自然に成立する

そして

ゼロポジションで生きるとは

静寂・中心・中庸を

「思考・想い・意識で理解する」のではなく

肉体の使い方として日常に現し続けること

asa Health Information 12月号② 「頭寒足熱健康法」

🌑 古来の「頭寒足熱」が良い理由と根拠

頭寒足熱(ずかんそくねつ) とは

「頭は涼しく、足は温かく」という健康の基本原則です。

東洋医学では「頭寒足熱」はなぜ重要なのか?

■ 東洋医学の考え方

① 「気は上に昇り、血は下に流れる」

頭 → 陽の気(上に上がり、熱を持つ)

足 → 陰の気(冷えやすく滞りやすい)

とされ、

上の過剰な陽(のぼせ)を抑え

下の陰(冷え)を補う

このために「頭寒足熱」が推奨されてきました。

「気は上に昇り、血は下に流れる」

気(エネルギー)は:

上に昇りやすい

熱を帯びやすい

足は「陰(冷え)」の溜まりやすい場所とされ、足が冷えると気が上に昇りすぎてしまい、

のぼせ

イライラ

頭痛

不眠

などを引き起こす、と考えます。

② 「腎(下半身)を温め、心(上半身)を静める」

東洋医学では、

足腰=腎のエネルギー

頭胸=心のエネルギー

とされます。

腎(下半身)が冷えると生命力が落ち、

心(上半身)が興奮して不眠やストレスにつながる。

→ 足を温め、頭を冷やすことで 心腎バランスが整います。

③ 気血の巡りを良くする陰陽調和

頭(陽)は熱を帯びやすい

足(陰)は冷えやすい

陰陽のバランスをとるために、

頭は冷やしすぎず、足は温めすぎず、適度に整える

というのが頭寒足熱の原則です。

■ 現代医学的な理由

① 脳は熱に弱い → 頭を冷やすと安定する

脳は温度に非常に敏感で、0.2℃上がるだけでも自律神経が興奮しやすくなります。

脳は36℃前後で最も働きます。

過度に熱がこもると集中力低下・のぼせ・頭痛の原因になり頭をほんの少し冷やすと、

交感神経(緊張)が静まり

集中力が上がり

ストレス反応が減り

入眠しやすくなる

という効果が起こります。

脳は適度に涼しい方が自律神経が安定するからです。

② 足を温める → 全身の血流量が上がる

足が温まると、末梢血管が拡張し全身の血流が良くなります。

足の血管は体の中でも太く、温めると

下半身の血流が増える

心臓に帰る血液量が増える

全身の体温が上がりやすくなる

→ 結果として深部体温が自然に下がり、 副交感神経(リラックス)を優位にします。

③ 自律神経バランスが整う

足温め → 副交感神経UP(リラックス)

頭涼しく → 交感神経の過剰興奮DOWN

よって

精神的にも肉体的にも安定しやすくなります。

🔵 足の冷えによる身体反応はなぜ起こる?

🔹足が冷えると眠りが浅くなるのは

▶ 深部体温が下がらないから

人は眠るとき「深部体温(身体の中心部の温度)を下げる」ことで眠りに入ります。

そのためには

手足の末端の血流が開き、熱を放散することが必要です。

しかし冬の冷えで足が冷えると…

末梢血管がキュッと縮む

血流が悪くなる

熱が逃げず、深部体温が下がらない

→ 眠りのスイッチが入らず、浅い眠りになる

特に足冷えは「なかなか寝付けない」「夜中に目が覚める」につながります。

🔹足が冷えるとオシッコが近くなるのは

▶ 冷えによる「冷性利尿」が起こるから

身体が冷えると、体温を守るために

皮膚の血管を収縮

血液を体の中心に集める

これにより

腎臓へ送られる血液(腎血流)が一時的に増える

→ 腎臓が “余分な水分を出そう” と尿を多く作る。

これが「冷性利尿(れいせいりにょう)」。

つまり: 足が冷える

→ 身体が危機を感じて中心部に血液を集める

→ 腎臓の仕事量が上がる

→ 尿が多くなり、トイレが近くなる

🔹足が冷えると全身の冷えを強く感じるのは

▶ 足は「体温保持の最大の要所」だから

足は

皮下脂肪が少ない

末梢血管が細く冷えやすい

心臓からもっとも遠い

このため、身体の中で最も冷えやすい部位。

足が冷えると…

血流が停滞

自律神経が“寒さストレス”を感じる

交感神経が緊張

さらに血管が収縮し、全身も冷える

→ 足の冷えが 全身の冷え感に変わる。

✅ まとめてみると

眠りが浅くなる:足が冷え → 血管収縮 → 深部体温が下がらず眠りスイッチが入らない

尿が近くなる:冷性利尿→体温を守るため腎血流が増え尿が作られる

全身が冷える:足の血流低下 → 自律神経が緊張 → さらに全身が冷える

「頭寒足熱」 は

◎脳を涼しく保つ

◎足の血流を良くして深部体温を調整

◎自律神経を整える

という現代の生理学にも合致した健康法です。

🟣 実践:『頭寒足熱』法

✅ 呼吸によって頭寒足熱を作る

鼻呼吸は、自然に「頭寒足熱の状態」を作りやすい方法です。

🔹なぜ鼻呼吸で頭が涼しくなるのか

▶ 鼻腔内には 冷却作用と加湿作用があります。

① 鼻呼吸は空気を冷やす → その空気が脳のすぐ下の嗅球・前頭葉をクールダウン

② 副鼻腔の空間が冷却の役割を持つ

③ 口呼吸より脳の過覚醒を抑える

つまり鼻呼吸をすると、脳の温度が上がりにくいのです。

関連リンク:https://mountain-top.jugem.jp/?eid=727 鼻呼吸が大切なわけ

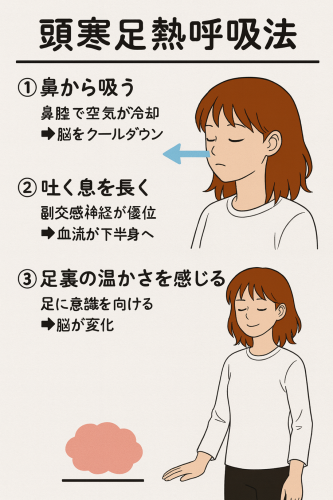

👃「頭寒足熱」呼吸法

【頭寒足熱呼吸(おすすめ)】

1. 鼻から細くゆっくり吸う(4秒)

空気が鼻腔で冷やされ、脳の温度が下がる。

2. 吐く息を長く(6〜8秒)

副交感神経が優位になり、体が温まりやすい。

3. 足裏の温かさを意識しながら呼吸

脳が「下半身の血流増加」を指令しやすくなる。

寝る前に行うと:足が温かい → 頭が静まる → 深く眠れる という流れになります。

✅ 頭を涼しくする方法

おでこ・後頭部を軽く冷やす(冷却ジェル、冷タオル)

※ 冷やしすぎる必要はありません。「ほんの少し冷たい」程度が最適。

関連リンク:https://asa2000-cure.com/diary/188765 頭を冷やせ

✅ 足を温める方法

🔶入浴・足湯を習慣にする

● 38~40℃のぬるめの全身浴(10〜15分)

副交感神経が優位 → 末梢血管が開く → 足が温まりやすい

熱すぎる風呂は逆に冷えを悪化させます。

● 足湯(特に寝る前)

足首の上10cmくらいまで

38~42℃で10分

終わったら保湿+靴下

そのまま布団に入ると“睡眠深度”が上がり、夜間の尿意も減りやすい。

● 布団の中に湯たんぽ

✅ 身体を温める衣服

● 靴下の選び方

化繊より ウール・シルク が温かく湿気も逃がす

2枚重ね(シルク → ウール)がもっと効く

締めつけない靴下(血流が悪化するため)

● レッグウォーマーを活用

足首(“首”)を温めると血流が上がりやすい。

冷えにくい人の7~8割が普段から足首を覆っています。

● スリッパの習慣

フローリングの冷えは体温を奪う最大要因。

裸足・薄い靴下 → 足先の温度が一気に下がります。

🔴 足熱にする足の運動法

✅ 足指をよく動かす(“足のグーパー運動”)

1分だけでも足先が一気に温まりやすくなります。

グー:指をぎゅっと丸める

パー:指を大きく開く

これを10〜20回。

✅ 足指のストレッチ・マッサージ

足指を1本ずつ回す

足裏の中央(湧泉ツボ)を押す

これで足先の自律神経が緩み、血管が開きやすくなります。

足のグーパー運動/足指のストレッチ・マッサージ

関連リンク:https://asa2000-cure.com/diary/200868

✅ ふくらはぎの軽い運動

ふくらはぎは“第二の心臓”とも呼ばれ、ポンプのように血液を心臓へ戻す役割を担っています。

筋肉は「熱を生む臓器」

特に下半身の筋肉量が落ちると冬の冷えが悪化しがちです。

「運動 → 筋肉増加 → 熱をつくる力が増える」という循環を作ります。

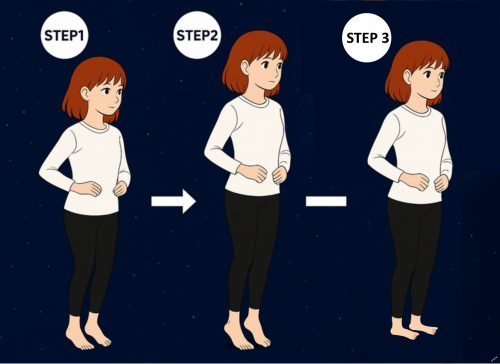

🔸基本のふくらはぎポンプ運動(立って行う)

最も効果が高く、どこでもできる方法です。

① 足を肩幅に開いて立つ

・背筋を伸ばし、体の軸をまっすぐにする。

② かかとをゆっくり持ち上げる

・つま先立ちになる

・ふくらはぎがギュッと縮むのを感じる

③ かかとをゆっくり下ろす

・床に“ドン”と落とさず、ゆっくりコントロールして下ろす

④ 回数とセット

・15〜20回 × 2~3セット

・朝・昼・夕など1日2〜3回が効果的

STEP 2の時、少し膝を曲げると腰への負担が減ります。

🔸座ってできるふくらはぎポンプ運動

デスクワークや乗り物の中でも可能。

① 椅子に浅めに座る

・背筋を伸ばし、足裏は軽く床につける

② つま先を上げる(背屈)

・すねの筋肉が使われ、下肢の血流が上がる

③ つま先を下げる(底屈)

・ふくらはぎが収縮し、血液が上へ送り返される

④ 回数

・20〜30回をゆっくり

・毎時1回行うとむくみ対策に非常に有効

🔸寝てできるポンプ運動(むくみ・就寝前に最適)

脚がだるい日、静脈還流を確保したい時。

① 仰向けで膝を伸ばす

足先をリラックスさせる

② 足首を上下に動かす

・つま先を手前 → つま先を遠くへ

・ふくらはぎのポンプが働く

③ 追加:足首回し

・左右10回ずつ

・下肢の血流促進と足首の可動改善

✔ より効果を高めるポイント

●動作は“ゆっくり・大きく”

速い動きはポンプ効果が弱くなるため、

1秒で上げる → 1秒で下ろす が基本。

●呼吸は止めない

自然呼吸で。

呼吸を止めると血圧が上がりやすい。

●痛みが出るほどはやらない

ふくらはぎが軽く疲れる程度が最適。

●水分補給も大切

血液がドロッとすると流れにくくなるため、

運動前後に一口で良いので水を飲むと効果UP。

✔ 期待できる効果

・足のむくみ解消

・下肢のだるさ、冷え改善

・血圧の安定

・夜間頻尿の軽減(下肢にたまった水分が改善)

・エコノミークラス症候群の予防

・歩行が楽になり疲れにくい脚になる

身体の血流は 足 → 心臓 → 脳 へ向かいます。

足が温まると脳の過血流が下がり、眠りやすくなります。

🔵 体の “冷えやすい生活習慣” を避ける

✅ スマホ首を避ける

首の冷え+自律神経の乱れ → 全身の血流低下

→ 足先の冷えに直結

姿勢を整えるだけで足がポカポカになりやすい人も多い。

✅ 冷たい飲み物・小麦・砂糖をとりすぎない

これらは血流を低下させ、腸を冷やしやすい。

腸が冷えると自律神経が乱れ、足から冷える体質が強化されます。

🔴 食べ物で体を内側から温める

🔥 温め食材

- 生姜

- ネギ

- 味噌汁

- 黒豆

- ゴボウ

- ニラ

- シナモン(少量)

🙅 避けたいもの

- 冷たい飲料

- サラダ中心の食事

- 果物のとりすぎ(体を冷やしやすい)

⭐ 総まとめ

🔷 頭を冷やし、足を温めると 自律神経と血流が正常化する

🔶 鼻呼吸は「脳の冷却」「下半身の血流促進」の両方に有効

🔷東洋医学では「気が上に昇りすぎないようにする」知恵

🔶 頭寒足熱は睡眠、ストレス、不安、のぼせ、冷え改善に効果的

asa Health Information 12月号① 「3つの首を温める健康法」

🟥「3つの首を温める健康法」とは?

「首・手首・足首の“3つの首”を冷やすな」は、民間的な養生法としてよく言われますが、これには生理学的にも妥当な理由があります。

主に、血管・自律神経・筋肉の反応が大きい部位だからです。

✅ 3つの首を冷やさないほうが良い理由

① 太い血管・神経が皮膚の近くを通っていて、冷えの影響を受けやすい

首:頸動脈、迷走神経

手首:橈骨動脈、尺骨神経

足首:後脛骨動脈、腓骨神経

これらが冷えると、

- 全身の血行が低下

- 手先・足先の冷えが悪化

- 自律神経バランスが乱れる

という影響が出やすいです。

② “関節部”は脂肪が少なく、冷えやすい構造

脂肪は断熱材のような役割をしますが、首・手首・足首は動きのために脂肪が少なく、外気温の影響をダイレクトに受ける部位です。

そのため全身の体温調節に影響が出やすい。

③ 筋肉が冷えると固まりやすく、痛み・コリの原因になる

とくに首や足首は、

- 体重や重力の負荷

- 頭を支える筋肉

- 姿勢維持の筋肉

が集まっています。

冷える → 血流が低下 → 乳酸など疲労物質が溜まる → コリ・痛み・頭痛という流れが起きやすい。

④ 自律神経(交感神経)が優位になりやすい

首まわりには自律神経に関連する神経が集中しており、特に“急激な冷え”は交感神経が緊張します。

その結果、

- 眠りが浅い

- 呼吸が浅い

- 手足が冷える

- 緊張しやすい

などの不調につながると言われます。

⑤ 血流低下が全身の代謝に影響

3つの首は「血流のハブ」のような部分。

ここが冷えて血管が収縮すると、

- 血圧が上がりやすい

- 心臓の負担

- 全身の血液循環が低下

- 胃腸の働きも鈍る

といった全身的な変化が起きることがあります。

🔥 どう温めると効果的?

以下に 「首・手首・足首(3つの首)」を温める具体的で効果の高い方法をまとめました。すべて自宅で簡単にでき、冷え改善・自律神経の安定にも役立ちます。

🔶 ① 首(くび)を温める方法

■ 1. 服・アイテムで温める

ネックウォーマー

マフラー

タートルネック

発熱素材(ヒートテック等)のインナー

⇒ 首は血管・神経が集まり、温めると全身がゆるみやすいです。

■ 2. 蒸しタオルで温める(即効性あり)

温めたタオルを首の後ろ(“うなじ”)に当てる

⇒ 肩こり・頭痛・自律神経の緊張にも効果的。

■ 3. カイロを使う

首の後ろ(第7頸椎のあたり)に貼るカイロ

直接肌に貼らず、服の上から

寝る時はカイロは使用しない(低温火傷のリスク)

■ 4. 入浴

首までしっかり浸かる全身浴

38〜40℃のぬるめで10〜15分

⇒ 自律神経が整い、全身の血流が改善。

🔶 ② 手首を温める方法

■ 1. リストウォーマー

毛糸・フリース素材が効果的

スマホ使用時にも邪魔にならない

■ 2. 指先をよく動かす

グーパー運動

指を一本ずつほぐす

→ 血流が上がって手首まで温まる。

■ 3. 手首回し

手首をゆっくり大きく回す

→ 血行促進+腕の筋肉がほぐれて冷えにくい。

■ 4.手首ぶらぶら体操

⇒関連リンク:https://asa2000-cure.com/diary/108537

✔ 2.3.4.はお風呂で湯船に浸かりながら行うと効果的です。

■ 5. ぬるま湯で手浴 (即効性)

40℃前後のお湯に手首まで入れて数分温める。

🔶 ③ 足首を温める方法

足首は「全身の冷えの入口」と呼ばれるくらい重要。

■ 1. レッグウォーマー

足首~ふくらはぎ下部をカバーすると効果大

就寝時も使える(締め付けが弱いタイプ)

■ 2. 靴下を重ね履き or 温かい靴下

シルク&ウールの二重構造が冷えに強い

薄手なら外出時も使いやすい

■ 3. 足首のストレッチ

つま先を前後に動かす

足首を大きく回す

⇒ 末梢の血流改善。

■ 4. 足趾ストレッチ・足趾ほぐし

⇒ 関連リンク:https://asa2000-cure.com/diary/200868

■ 5. 足湯

41℃前後

足首までしっかり浸す

⇒ 下半身全体が温まる。

■ 6. カイロ(外出時)

くるぶしの少し上に貼るタイプ

低温火傷防止に、直貼りは避ける。

■ 7. 足のオイルマッサージ

足首、足裏、足の甲、足趾まんべんなくオイルマッサージをします。

特に、 3. 足首のストレッチ、4.足趾ストレッチ・足趾ほぐしを行う前に足のオイルマッサージをするのが効果的です。

その後、2. 靴下を重ね履き or 温かい靴下を履いて就寝すると、足温効果と自律神経も整い安眠できます。

私の就寝前の日課でもあります。😴😴

☆彡 ④ 3つ同時に温める効率的な方法(おすすめ)

■ 1. お風呂(最強)

首・手首・足首が全部温まり、深部体温が一気に上昇。

■ 2. 服装の工夫

首:ネックウォーマー

手首:リストウォーマー

足首:レッグウォーマー

⇒ 全部薄手なら、季節問わず使える。

■ 3. 軽い運動

- 早歩き

- 軽いストレッチ

- 階段昇降

→ 筋肉が動く → 熱が生まれ → 3つの首が効率よく温まる。

✔ 特に足首の温めは全身の血流改善に効果を感じやすい人が多いです。

✨まとめ

3つの首は「血管・神経の通り道」で冷えやすいですが、温めると全身の血流・自律神経が整いやすくなります。

🔥首 ⇒ 自律神経・頭の緊張を緩める

🔥手首 ⇒ 手の冷え・肩こり対策

🔥足首 ⇒ 全身の冷え改善に最も効果が出やすい