Health and self-therapy information

真実を観る「眼力」46 利他と利己5 ヤマ・ニヤマの実践、"サットヴァの時代"に向けて

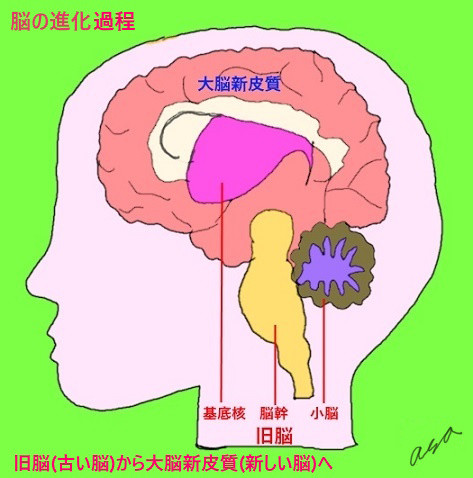

「ヤマ=外向き出力」、「ニヤマ=内向き入力」が方向性をもっいることは前述した通りですが、人の脳構造を見ると、脳の進化的発達過程において、脳幹・小脳(運動制御)→大脳辺縁系(感情)→大脳新皮質(認知・感覚)の順に進化したことは広く知られています。

これは「まず動く・生きる・反応する=出力系」脳幹・小脳(運動制御)が基盤にあり、後から「感じる・考える・抽象化する=入力系」大脳辺縁系(感情)・大脳新皮質(認知・感覚)の能力が乗ってきたことを意味します。つまりヒトの脳構造からは、「行動=出力」⇒「感覚(理解)=入力」という方向性の優位性が示唆されます。

この方向性の優位性をヤマ・ニヤマにあてはめてみると、「ヤマ=外向き出力」を遵守することから行ったほうが、「ニヤマ=内向き入力」が身に付きやすいのでは!?という仮説が生まれます。

<出力⇒入力の方向性が優位となる根拠>

1.運動(出力)から感覚(入力)への発達

脳幹・小脳(運動制御)→大脳辺縁系(感情)→大脳新皮質(認知・感覚)の順に進化した。この構造は、「行動/出力→感覚(理解)/入力」という方向性の優位性を示唆します。

2.身体運動は神経可塑性(神経の再編成)を強く促す

ヨガや書く・話すなどの(アウトプット/出力)は、脳回路を再構築(インプット/入力)しやすい。

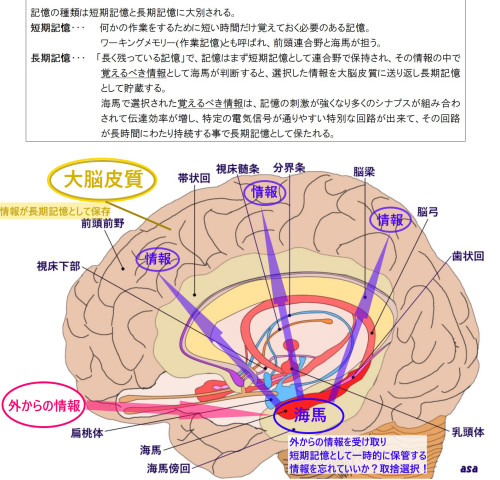

3.出力(発話・書く・身体表現)を伴うと入力(記憶定着率)が高まる

いわゆる「アクティブラーニング」:知識の深化と自己理解を促進する、「プロダクション効果」:読む・聞くより「話す・書く」ことで記憶定着が強化される。

アクティブラーニングは、学習者が受動的に情報を受け取るのではなく、積極的に参加し、考え、議論し、問題を解決する学習方法です。自分で情報を出力することで、脳がその情報をより強く記憶します。

プロダクション効果は、情報を単に受け取るよりも、自分でその情報を生成(出力)することで、記憶の定着が向上する現象です。例えば、単語を声に出して読む、書く、または他者に説明することで、記憶が強化されます。

アクティブラーニングやプロダクション効果は、出力系からの学習が習得を促進する理由を示しています。自分で情報を生成し、他者と共有することで、深い理解、記憶の定着、批判的思考の促進、エンゲージメントの向上が実現されるなど、効果的に知識を習得し、実生活に応用することができるようになる学習法です。

記憶の仕組み

関連リンク:

4.東洋思想

行動(業/カルマ)を重視。内面の浄化は、まず「身口意(三業)」のうち、「身(行動)」と「口(言語)」の制御から始めることが基本とされる。

(まとめ)

脳構造の進化(出力→入力)から見ても、行動(ヤマ)を起点とした方が自然で習得しやすい。

記憶・学習・信念形成など多くの心理プロセスでも、「行動→認識」の順が機能する。

ヤマの行動を繰り返すことが、結果としてニヤマ(内面の浄化)を育てる土壌となる。

よって、「ヤマ→ニヤマ」の順序性は脳科学・心理学・教育学的にも理にかなっている。

<ヤマ→ニヤマの順序性は合理的か?>

● 外的倫理(ヤマ)の実践が内的規律(ニヤマ)を促す

例えば、「アヒンサー(非暴力)」や「サティヤ(正直)」などのヤマは、対人関係の中での具体的行動(出力)として実践されます。これが繰り返されることで、徐々に内面的な浄化(シャウチャ)、満足(サントーシャ)といったニヤマ的な心の傾向が育ちやすくなります。

行動心理学でも、「行動が感情や信念を変える」という逆転の認知的不協和理論が存在します。「自分が非暴力的な行動をしている」という事実があると、内面的にも「非暴力的であろう」と自己イメージを整合させるように働きます。

つまり、「まずヤマを行動で実践することで、ニヤマ的な心の状態が後からついてくる」という構造は、神経科学・心理学的にも十分根拠があります。

<「行動(出力)→内面(入力)」の順序による精神的な変化と成熟>

ヤマとニヤマの各項目を「行動(出力)→内面(入力)」という視点で、どのように内面の成熟へと繋がるのかを一つずつ見ていきます。

ヤマ(外向きの行動規律)→ ニヤマ(内向きの精神規律)

① アヒンサー(非暴力) → シャウチャ(清浄)

行動: 暴力的な言動・思考を意識的に避ける。虫を殺さない、人を怒鳴らない、批判を控える。

結果する内面: 自他を攻撃しない環境に身を置くことで、内面的な怒りや憎しみが徐々に鎮まり、心が澄んでくる(=内面の清浄=シャウチャ)。また、平和的な態度は他者からも信頼を呼び、自他ともに穏やかな空気を保てる。

② サティヤ(正直・誠実) → サントーシャ(知足・満足)

行動: 嘘をつかず、誠実に振る舞う。小さな場面でも自分の真実を生きる。

結果する内面: 他人と比べたり、見栄を張ったりする必要がなくなり、自分自身をあるがまま受け入れやすくなる。これがサントーシャ(足るを知る)につながる。

③ アステーヤ(不盗) → タパス(鍛錬)

行動: 物理的な盗みはもちろん、時間・労力・アイデアなど他者のリソースを奪わないように意識する。

結果する内面: 自分の内から満たそうとする姿勢が育ち、努力する姿勢(=タパス:鍛錬、自己規律)へと向かう。何かを「得よう」ではなく「磨こう」という方向性になる。

④ ブラフマチャリヤ(禁欲・エネルギー管理) → スヴァディヤーヤ(学習・自己探求)

行動: 性的な放逸や感覚的快楽の過剰追求を抑え、エネルギーを自分の成長に向ける。

結果する内面: 欲望による外界への拡散が抑えられるため、集中力が高まり、自己内観や学習(スヴァディヤーヤ)が自然と深まる。身体的・感情的エネルギーが知的・精神的成長に向かう。

⑤ アパリグラハ(不貪:所有への執着を捨てる) → イーシュヴァラ・プラニダーナ(神への明け渡し)

行動: 物・関係・成果などへの「所有」や「執着」を手放す努力をする。

結果する内面: 「自分のもの」という感覚が薄れると、人生の流れをコントロールしようとする欲が減り、手放し・信頼(イーシュヴァラ・プラニダーナ)が深まる。他力に任せる謙虚さが育つ。

✅ 全体的なまとめ(図式化)

| ヤマ(出力・行動)⇒ | ⇒ ニヤマ(入力・精神の熟成) |

|

アヒンサー(非暴力)⇒ 行動: 暴力的な言動・思考を意識的に避ける。怒りをぶつけずに沈黙や距離を取る。例)人を怒鳴らない、批判を控える。SNSでの攻撃的発言を控える。

|

⇒シャウチャ(清浄) 結果する内面: 自他を攻撃しない環境に身を置くことで、内面的な怒りや憎しみが徐々に鎮まり、敵対感情が減り、内面の平穏・シャウチャ(清浄)を感じやすくなる。(内面の清浄=シャウチャ)。また、平和的な態度は他者からも信頼を呼び、自他ともに穏やかな空気を保てる。

|

|

サティヤ(誠実)⇒ 行動: 嘘をつかず、誠実に振る舞う。小さな場面でも自分の真実を生きる。例)無理に良く見せない。都合よく話を曲げず、素直に「わからない」と言う。

|

⇒サントーシャ(知足) 結果する内面: 他人と比べたり、見栄を張ったりする必要がなくなり、自分自身をあるがまま受け入れやすくなる。これにより自己受容感が高まり、サントーシャ(知足)へとつながる。

|

|

アステーヤ(不盗)⇒ 行動: 物理的な盗みはもちろん、時間・労力・アイデアなど他者のリソースを奪わないように意識する。例)ドタキャンしない。

|

⇒タパス(自己鍛錬) 結果する内面: 自分の内から満たそうとする姿勢が育ち、努力する姿勢(=タパス:鍛錬、自己規律)へと向かう。何かを「得よう」ではなく「磨こう」という方向性になる。

|

|

ブラフマチャリヤ(禁欲)⇒ 行動: 性的な放逸や感覚的快楽の過剰追求を抑え、エネルギーを自分の成長に向ける。 例)スマホ・SNS・食欲・性欲などを意識的に「量・時間・質」をコントロールする。

|

⇒スヴァディヤーヤ(自己探求) 結果する内面: 欲望による外界への拡散が抑えられるため、 意識の明晰さ、集中力が高まり、自己内観や学習(スヴァディヤーヤ)が自然と深まる。身体的・感情的エネルギーが知的・精神的成長に向かう。

|

|

アパリグラハ(不貪)⇒ 行動: 物・関係・成果などへの「所有」や「執着」を手放す努力をする。例)不要な買い物をやめる。成果への執着を手放し、「やるだけやったら任せる」。

|

⇒イーシュヴァラ・プラニダーナ(信託) 結果する内面:「自分のもの」という感覚が薄れると執着心が弱まり、手放し・信頼(イーシュヴァラ・プラニダーナ)が深まり他力に任せる謙虚さが育つ。流れを信頼できるようになる

|

*ただし、これは「ヤマ→ニヤマ」の方が身につけやすいという話であって、逆が不可能という意味ではありません。

ニヤマ(例えばサントーシャ:知足)を内面的に深めることで、結果として他者への嫉妬や攻撃性が減り、アヒンサー(非暴力)が自然とできるようになるという逆方向のルートも実際にはあります。

つまり、双方向に影響し合うが、「習得しやすさ・アプローチのとっかかり」としては、ヤマ(行動)から始める方が有効であることが多いというのが結論です。

<実践的なポイント>

- 最初からニヤマのような「内面の理想」を求めると挫折しやすいですが、ヤマという具体的な行動指針から入ると、日々の暮らしで「実践→フィードバック→自己変容」が起こりやすくなります。

- ヤマを行動として継続するうちに、結果としてニヤマが「自然と宿ってくる」ようになるというのがヨーガの知恵です。

- 完璧にやろうとしない、一つずつ試す。

- 日常生活に取り込む:「仕事」「育児」「通勤」「人間関係」など日々の場面にヤマ・ニヤマを当てはめてみる。

- 振り返りをする:「今日はどれが守れたか?守れなかったか?」と夜にジャーナリングする。

<ニヤマの実践(出力)により作用する心への影響(入力)>

| ニヤマ |

具体的な実践例(出力) ⇒ |

心への影響・深まり(入力) |

|

シャウチャ (清浄) |

デスクや部屋を片づける。人間関係の毒を断つ。身体を清潔に保つ。 | 頭と心が整理され、判断力が上がる。執着や怒りも沈静化する。 |

|

サントーシャ (知足) |

「今あるもの」を感謝の対象にする。日記で「今日の良かったこと」を書く。 | 比較癖が減り、幸福感・安定感が増す。 |

|

タパス (鍛錬) |

毎朝の運動、瞑想、内観など「ややきつい習慣」を継続する。 | 自信と自己制御感が育ち、挫折しにくくなる。 |

|

スヴァディヤーヤ (学習) |

良書を読む。日記やジャーナリングで自分を観察する。 | 自己理解が進み、感情に振り回されにくくなる。 |

|

イーシュヴァラ・プラニダーナ (信託) |

意図を持って行動したら結果は手放す。成るようになる、と言える練習をする。 |

焦燥感・コントロール欲が減り、人生の流れに身を任せやすくなる。 |

<ヤマ・ニヤマを実践する意義>

現代社会は刺激が多く、内面的な安定を保つのが難しい時代です。ヤマ・ニヤマの実践は、情報過多・ストレス社会における「精神の羅針盤」となり得ます。

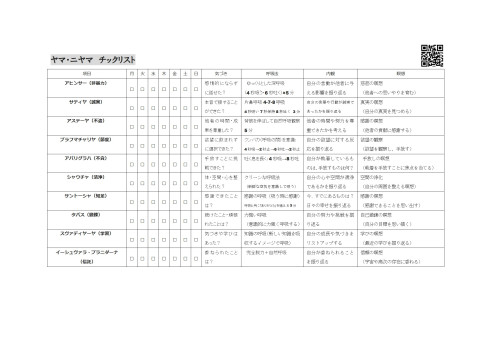

<ヤマ・ニヤマ 実践チェックリスト(週間ワークシート)>

各項目(ヤマ・ニヤマ)に対して、このチェックリストを使って、日々の行動や思考を振り返ることで、自己理解と成長や人間関係の改善に役立てることができます。各項目に対して、自分の行動を評価し、必要な改善点を見つけることが大切です。

【使い方】

①毎日2項目くらいを意識して実践する。もしくは、一週間で10項目(全部)ペースでも構わないので、日々、こつこつと続けることにより内観力を高め、心の成長、意識の拡大につながる。

夜or(朝)、簡単に振り返って ✔ を入れる。

アヒンサー(非暴力)

• 説明: 他者に対して暴力を振るわず、思いやりを持って接すること。⇒ • 振り返りの質問: 感情的にならずに話せた?

サティヤ(誠実)

• 説明: 真実を語り、誠実に行動すること。⇒ • 振り返りの質問: 本音で接することができた?

アステーヤ(不盗)

• 説明: 他者のものを盗まず、他者の時間や成果を尊重すること。⇒ • 振り返りの質問: 他者の時間・成果を尊重した?

ブラフマチャリヤ(節度)

• 説明: 欲望をコントロールし、節度を持った行動をすること。⇒ • 振り返りの質問: 欲望に飲まれずに選択できた?

アパリグラハ(不貪)

• 説明: 不必要なものを持たず、手放すことに挑戦すること。⇒ • 振り返りの質問: 手放すことに挑戦できた?

シャウチャ(清浄)

• 説明: 身体、空間、心を清め、整えること。⇒ • 振り返りの質問: 体・空間・心を整えられた?

サントーシャ(知足)

• 説明: 現状に満足し、感謝の気持ちを持つこと。⇒ • 振り返りの質問: 感謝できたことは?

タパス(鍛錬)

• 説明: 自己鍛錬や努力を続けること。⇒ • 振り返りの質問: 続けたこと・頑張れたことは?

スヴァディヤーヤ(学習)

• 説明: 自己学習や内省を通じて成長すること。⇒ • 振り返りの質問: 気づきや学びはあった?

イーシュヴァラ・プラニダーナ(信託)

• 説明: 自分を超えた存在に委ねること。⇒ • 振り返りの質問: 委ねられたことは?

*1日5分でも振り返る習慣が「内観」力💪をつくり、自己理解や自己成長、人間関係の改善に役立てることができます。

<ヤマ・ニヤマに基づいた呼吸法、瞑想法、内観法>

日々の行動や思考を振り返るチックリストに加味し、ヤマ・ニヤマに基づいた呼吸法、瞑想法、内観法もリスト化しました。これらの実践は、自己成長や内面的な平和を促進するために役立ちます。各呼吸法や瞑想法を実践する際には、心を落ち着け、意識を集中させることが重要です。定期的に実践することで、ヤマ・ニヤマのより深い理解と体験が得られると思われます。

💡 ポイント: 瞑想は正解を求めず、「気づく」だけでOK。途中で思考が浮かんでも、呼吸に戻ることが大切です。

呼吸法(出力) ⇒ 内観・自己への気づきや理解(入力)の促進!!

【ヤマに基づく実践】

1. アヒンサー(非暴力)

• 呼吸法: 深い腹式呼吸(リラックスし、心を穏やかにする)

• 瞑想法: 慈悲の瞑想(他者への思いやりを育む)

• 内観法: 自分の言動が他者に与える影響を振り返る

2. サティヤ(誠実)

• 呼吸法: 4-7-8呼吸法(4秒吸い、7秒保持、8秒吐く)

• 瞑想法: 真実の瞑想(自分の真実を見つめる)

• 内観法: 自分の言葉や行動が誠実であったかを振り返る

3. アステーヤ(不盗)

• 呼吸法: 瞑想的な呼吸(意識を集中させる)

• 瞑想法: 感謝の瞑想(他者の貢献に感謝する)

• 内観法: 他者の時間や努力を尊重できたかを考える

4. ブラフマチャリヤ(節度)

• 呼吸法: 短い呼吸法(意識的に呼吸を制御する)

• 瞑想法: 欲望の観察(欲望を観察し、手放す)

• 内観法: 自分の欲望に対する反応を振り返る

5. アパリグラハ(不貪)

• 呼吸法: 自然な呼吸(無理なく呼吸を感じる)

• 瞑想法: 手放しの瞑想(執着を手放すことに焦点を当てる)

• 内観法: 自分が執着しているものをリストアップし、手放すことを考える

【ニヤマに基づく実践】

6. シャウチャ(清浄)

• 呼吸法: クリーンな呼吸法(新鮮な空気を意識して吸う)

• 瞑想法: 空間の浄化(自分の周囲を整える瞑想)

• 内観法: 自分の心や空間が清浄であるかを振り返る

7. サントーシャ(知足)

• 呼吸法: 感謝の呼吸(吸うときに感謝を感じる) 呼吸と共に「ありがとう」を唱える 5分

• 瞑想法: 感謝の瞑想(感謝できることを思い出す)

• 内観法: 日々の小さな幸せを振り返る

8. タパス(鍛錬)

• 呼吸法: 力強い呼吸(意識的に力強く呼吸する)

• 瞑想法: 自己鍛錬の瞑想(自分の目標を思い描く)

• 内観法: 自分の努力や挑戦を振り返る

9. スヴァディヤーヤ(学習)

• 呼吸法: 知識の呼吸(新しい知識を吸収するイメージで呼吸)

• 瞑想法: 学びの瞑想(最近の学びを振り返る)

• 内観法: 自分の成長や気づきをリストアップする

10. イーシュヴァラ・プラニダーナ(信託)

• 呼吸法: 委ねる呼吸(吸うときに自分を委ねる感覚を持つ)完全脱力+自然呼吸

• 瞑想法: 信頼の瞑想(宇宙や高次の存在に委ねる)

• 内観法: 自分が委ねられることを振り返る

![]() ヤマ・ニヤマ チックリスト.pdf (0.17MB)

ヤマ・ニヤマ チックリスト.pdf (0.17MB)

印刷してお役立てください。

<ヤマ・ニヤマは“守るべき規範”ではなく、“精神の土台”つくり>

「利己的な思考=ネガティブなエネルギー」、「利他的な思考=ポジティブなエネルギー」としたとき、優位なエネルギーが劣位なエネルギーを支配するという法則(※ヨーガや東洋思想、場の理論、あるいはプラーナ理論)があります。

利他的=ポジティブなエネルギーを意識的に優位に保てば、利己的=ネガティブな傾向は自然と影響力を失っていきます。

これは「内的なエネルギーの主導権を誰に預けるか?」という選択であり、ヤマ・ニヤマ(良心)の実践も「利他的な思考=ポジティブなエネルギー」への方向づけを助ける道なのです。

ヨーガ的見地から、

サットヴァ(純性)=利他・光・調和のエネルギー

→ ラジャス(激性:欲望)やタマス(鈍性:無知)を昇華するとされます。

つまり、サットヴァ的なエネルギー(ポジティブ)は、他の性質(ネガティブ)を浄化する力があります。

ヤマ・ニヤマ(良心に沿った生き方)を継続すればするほど、「外側の行動」と「内側の静けさ」が繋がり、サットヴァ(純性)のエネルギーが優位となり、自分の生き方に深みが出てきます。

これは、この世の暗黒(邪悪)を光明(サットヴァ)に変容させる、「精神の土台」作りでもあるのです。

スタバで資格試験の暗記をする女子