Health and self-therapy information

asa Health Information 11月号 足趾から身体の軸を整える ⑵ 「登山編」

『登山で疲れにくい安全で効率的な「平地・上り・下り」歩行の身体の使い方』

🌿【総論】登山で疲れない歩行の基本原則

登山の歩行は、公道の歩行と違って 疲労・衝撃・滑落リスク が強く関わるため、以下の3つが大原則になります。

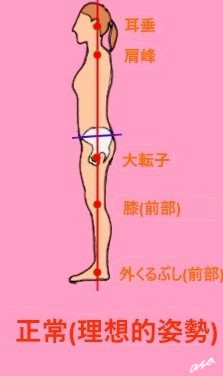

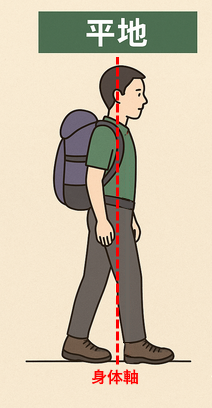

✅1)身体軸(頭〜骨盤〜足首の縦ライン)を崩さない

→ 軸が傾くと筋力で支えるため消耗が著しい

→ 軸が通ると骨で立ち、骨で運ぶ状態になり省エネ

<身体軸>

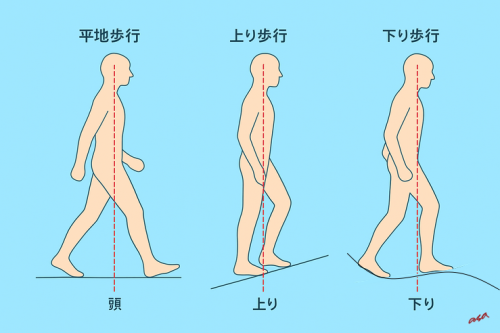

<身体軸の移動>

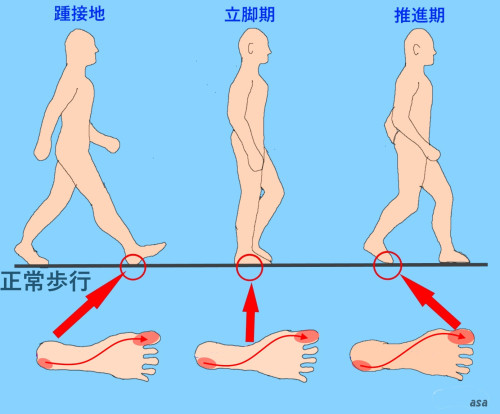

✅2)重心は「足裏のどこに乗っているか」を常に微調整

→ 足裏の重心移動の流れが乱れると疲れやすい

→ 登山は「重心の軌跡」が最重要ポイント

<平地歩行の足裏重心の軌跡>

✅3)キネティックチェーン(足→膝→股関節→体幹)の連動を止めない

→ どこか1ヶ所で止めるとそこが痛む

→ 自然な連動ができると全身で衝撃を分散

🟦【平地】疲れない歩き方のコツ

平地歩行はエネルギーロスを最小化する「省エネ歩行」の持久力勝負。

無駄な上下動・左右ブレをなくし、重心をスーッと前へ流すことが重要です。

✅ 平地歩行の黄金ルール

① 身体軸をまっすぐに保つ

● 身体操作:

頭頂からかかとまでを1本の紐で吊られたように体幹は軽く引き上がり

骨盤はニュートラル

目線は水平よりやや遠く

頭が上下に揺れないように

● ポイント:

耳 → 肩 → 骨盤 → くるぶしが一直線

→ 胸と肩が緩むことで呼吸も安定しやすい

② みぞおちを軽く前に送る(重心は 1~2cm 前へ)

● 身体操作:

重心を身体軸から1~2cm前に置き、みぞおちを軽く前に送る意識で歩く🚶

● ポイント:

軽い前傾で、押し出されるように歩く→ ブレーキ動作がなくなる

③歩幅と歩調(ピッチ)

● 身体操作:

歩幅を小さめに、歩調(ピッチ)を上げすぎない

● ポイント:

登山の平地は「70–75cm」と小さめが最も疲れない

大股歩きは太もも(大腿四頭筋)が消耗

④足裏の接地と重心移動

● 身体操作:

足裏接地:かかと外側

重心移動:かかと→ 母指球 → 親指”へ流れるS字の足圧ライン

離地:母趾(親指)の付け根で押し出す

→ 足のアーチが自然に活き、疲れにくい

● ポイント:

地面を蹴るのではなく、足裏の “中央ライン” を重心が流れるのに“ついていく”ように歩くイメージ→自然に重心が前に流れる

ベタ足にならず、ペタペタ歩きにならないように

⑤キネティックチェーン(運動連鎖)

● 身体操作:

足→膝→股関節→骨盤→体幹 が「しなる棒」のようにつながる

● ポイント:

下半身の動きに体幹がついてくる自然な連動

⑥ 呼吸は鼻呼吸ベースでリズムを整える

● 身体操作:

2歩吸う → 3歩吐く など、長く吐く呼吸が◎

● ポイント:

平地では呼吸を乱さないのが体力温存の鍵

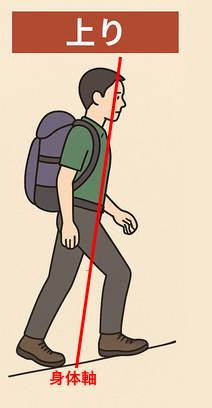

🟥【上り】疲れない歩き方のコツ

上り(登り):最小限の力で登る「前傾・股関節主導」

上りは登山で最も体力を消耗する場面

しかし、身体の使い方を変えるだけで「太ももが燃えない登り」になります。

✅ 上りの黄金ルール

① 身体の軸を“みぞおち”から前へ倒す

● 身体操作:

身体の軸を“みぞおち”から前へ倒し

体幹はやや前傾(5〜10°程度の“自然な前傾”)

● ポイント:

腰から折らない(背中をまるめない)

「頭〜骨盤〜かかと」の軸は真っすぐのまま角度だけ前へ

② 股関節主導で歩く(膝で登らない)

● 身体操作:

脚を上げるのではなく、骨盤ごと前に“送る”ように一歩を出す

● ポイント:

登山で膝を痛める人はほぼ「膝主導」

歩幅:かなり小さく

③歩幅と歩調(ピッチ)

● 身体操作:

歩幅:極小、階段1段分=1歩の高さ

歩調:ゆっくり一定

● ポイント:

「心拍が上がらないペース」が絶対条件

歩調(ピッチ)で調整

重いザックほど「小股・高ピッチ」が安全

④足裏の接地と重心移動

● 身体操作:

足裏の接地:後足部~中足部 ミッドフット(前重心)

重心移動:外側中足部 → 拇指球

離地:親指へのラインを通して強く前に上がる(母趾で地面を“押す”のではなく“前に流れる”)

● ポイント:

足指・母指球で“坂をつかむ”ように踏む

→ 足底筋群・ふくらはぎを自然に使える

→ 重心が前に流れやすい

→ その勢いを利用して脚がついてくる

→ 体幹の前傾角度が床反力を前進方向へ変換する

⑤キネティックチェーン(運動連鎖)

● 身体操作:

足指(特に母趾)→ ふくらはぎ → ハムストリング → 体幹

● ポイント:

お尻(中殿筋・大殿筋)を軽く使う

股関節をしっかり曲げて担うと膝への負担が減る

⑥ 呼吸は“吐く”を優先(腹式呼吸)

● 身体操作:

2歩吸う → 2歩吐く、または 1歩吸う → 2歩吐くの比率

● ポイント:

上りは“呼吸筋の疲労”が最大の敵、呼気を長くすると

→ 心拍と横隔膜が安定する

ここが最も消耗差が出るポイント

コツは「重心を上げないこと」

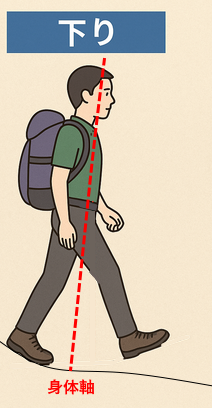

■【下り】疲れない歩き方のコツ

下り(下降):衝撃を最小化する「フラット着地・軽い前傾」

下りは危険が最も高い。

疲労・膝痛・転倒のほとんどは「後傾」の姿勢から起こります。

✅ 下りの黄金ルール

一番ケガが多い場面。

疲れない=安全な歩き方とほぼ同義。

① 身体軸を斜面に対して垂直にする(軽い前傾)

重心を“やや前”に乗せて、脚を突っ張らない軽い前傾姿勢

● ポイント:

上体を棒のように安定させ、骨盤が後ろに引けないように

後傾すると膝を痛める最悪の姿勢

足が滑る、ブレーキ姿勢で体力消耗する

→ 軽く膝を曲げ、バネを使うのが基本

→ 恐怖心があっても、身体は“前”へ置くのが正解

② 足裏はフラット着地し足指は“すべり止めセンサー”として使う

● 身体操作:

足裏全体で衝撃を分散(かかとから着かない)するように着地し

脱力した足指で地面を感じ

路面情報を瞬時に取る

● ポイント:

足裏全体のフラット着地と、足指の“すべり止めセンサーによるスリップ防止で、体幹が支えやすくなる

③歩幅と歩調(ピッチ)

● 身体操作:

歩幅:超小さくする(10〜20cm程度)

歩調(ピッチ):小刻みに刻む

→膝・足首の負担が激減

● ポイント:

滑りやすい下りでは歩幅を狭くして重心を真上に保つのが絶対条件

速すぎない

大股は危険+疲れる

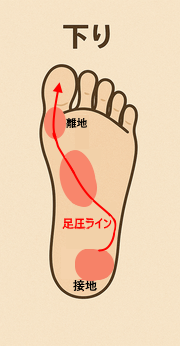

④足裏の接地と重心移動

● 身体操作:

接地:かかと外側〜ミッドフット(衝撃分散)

重心移動:かかと外側前方→足裏外側縁→足裏中央(やや内側)

離地:拇指球→親指側へ抜け離地

● ポイント:

べた足で衝撃吸収、

つま先だけで降りると膝を壊す

⑤キネティックチェーン(運動連鎖)

● 身体操作:

足裏→足首→膝→股関節→体幹 が“順にしなる”

● ポイント:

特に股関節を柔らかく使う➡︎ 股関節での衝撃吸収が超重要

「関節で受けるのではなく“下半身全体のバネ”で吸収」するイメージ

歩幅を小さくすると、運動連鎖が切れず安定する

⑥ 呼吸

● 身体操作:

下りでは“緩やかに一定”

● ポイント:

息を止めるとバランスが崩れる

⭐ まとめ:3つの歩行での身体軸の置き方

| 歩行 | 軸の位置 | 意識ポイント | 足指の役割 |

| 平地 | 耳・肩・骨盤が一直線 | みぞおち軽く前へ・頭を揺らさない | 親指で軽く押し出す |

| 上り | やや前(みぞおち前方) | 体を坂に預ける前傾・股関節主導 | 親指・母指球でつかむ |

| 下り | 斜面に垂直(軽前傾) | 腰が後ろに逃げない・足裏全体 | 指は衝撃吸収と接地感覚 |

💡 結論

平地・上り・下り歩行すべてにおいて、次の2点を頭に入れ、体現が出来れば『正しい歩行』を修得します。

- 身体軸(頭〜骨盤〜足首の縦ライン)を崩さない

- 重心は「足裏の重心の軌跡」を常に微調整

この2点が体現出来れば、自ずとキネティックチェーンの流れも修得できるようになります。

ここでの平地歩行は、日常の歩行も同様ですので取り組まれると良いと思います。

肉体・心・意識は相関関係にあります。

『正しい歩行の体現』は、『正しい心の在り方』、『正しい意識の向け方』にも反映します。

これは身心相関、身心相互作用、ボディ・マインド・コネクション(Body-Mind Connection)という、

体と心は別々ではなく、常に相互作用しているというシステムに基づきます。

関連リンク:https://mountain-top.jugem.jp/?eid=609 足のゆがみとリンクする体のゆがみ4(靴底の減り)

https://mountain-top.jugem.jp/?eid=608 足のゆがみとリンクする体のゆがみ5(身体連鎖)

https://mountain-top.jugem.jp/?eid=1193 歩行技術 インナーマッスルと重心移動」の使い方