Health and self-therapy information

真実を観る眼力 77 「意識が現実を創る」という考えの構造 8 MLBと全日本大学駅伝から ① 「身体の使い方編」

2025.11.2(日)は、AM8時から全日本大学駅伝、AM9時からMLBワールドシリーズ最終戦、TVチャンネルの切り替えがめまぐるしく、トップアスリートのパフォーマンスの一挙手一投足を見逃さ無いように画面に釘付けになっていた。!👀!

現代スポーツ科学・運動生理学の観点から見て、アスリートの運動能力を最大化するための核心は、次のような点にあります👇

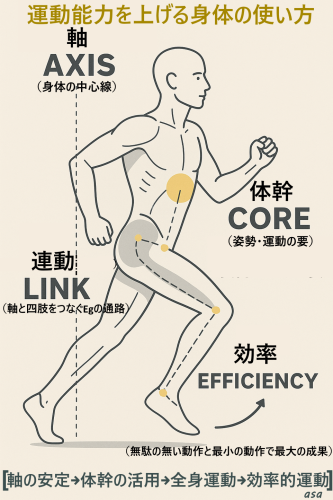

🔹1. 「身体の軸(ボディアクシス)」の安定

軸が安定すると、四肢の動きが効率化し、パワー伝達ロスが最小化されます。

軸とは「重心(体幹)を通るエネルギーの中心線」であり、特に骨盤・背骨・頭部の alignment(整列)が重要です。

軸の安定は、姿勢制御(ポスチュラルコントロール)と深層筋(インナーマッスル)の協調によって保たれます。

🔹2. 「体幹(コア)」の統合的機能

単なる腹筋や背筋の筋力ではなく、力を伝える“中継点”としての統合機能がポイント。

体幹がしっかりしていると、腕や脚の動きが無理なくつながり、「全身連動(kinetic chain)」が成立し、投げる・走る・蹴る・跳ぶといった運動の運動効率を飛躍的に高めます。

体幹とは?

体幹は、胸部、腹部、背中など、体の中心部分を指します。体幹は、体の安定性やバランスを保つために非常に重要です。

🔹3. 「無駄やロスのない運動連鎖」

トップアスリートほど、筋出力は小さく見えても動きが鋭いのは、エネルギーロスが最小化されているからです。

不要な筋緊張(co-contraction)を減らし、動作のタイミング・力の方向・リズムを最適化しています。

運動学的には「反射的制御(stretch-shortening cycle)」や「筋膜連鎖(myofascial chain)」の活用が鍵になります。

●「反射的制御(SSC)」とは、筋肉が伸びた後に縮むことで力を増幅させるメカニズムで、運動の効率を高めます。

このメカニズムを活用することで、運動の効率が上がり、パフォーマンスが向上します。

例えば、陸上競技やバスケットボールのジャンプなどで見られます。

●「筋膜連鎖(mc)」は、筋肉同士が連携して動くことで、全身の動きをスムーズにし、力を効率的に伝える仕組みです。

筋膜連鎖を意識することで、運動の際に体全体を使った効率的な動きが可能になります。これにより、怪我のリスクを減らし、パフォーマンスを向上させることができます。

これらの働きを活用することで、運動パフォーマンスを向上させることができます。

🔹4. 「神経—筋制御(neuromuscular control)」

力ではなく神経の使い方も大切です。

脳が身体各部をどの順序・強度・速度で動かすかを、精密にコントロールできるほど、無駄が減ります。

特に、体幹を中心とした運動前反応(anticipatory postural adjustment)が重要です。

💠 運動前反応とは?

運動前反応は、運動を始める前に体がどのように準備をするか、またはどのように反応するかを指します。たとえば、スポーツをする前に体を温めたり、ストレッチをしたりすることが含まれます。

💠 具体的な例

運動前に体幹を意識した動きをすることには、以下のようなものがあります:

• 体幹を使ったストレッチ: 腹筋や背筋を意識しながら行うストレッチ。

• バランス運動: 片足立ちや体幹を使った動きでバランスを取る練習。

• 動的ウォームアップ: 体幹を使った動き(例:ツイストや体をひねる動作)を取り入れたウォームアップ。

このように、体幹を中心とした運動前反応は、運動を行う際の準備や反応を高めるために重要な要素です。

🔹5. 「リズム・タイミング・呼吸との同調」

呼吸と動きの同期により、筋緊張が整い、軸がブレにくくなります。

体幹と横隔膜の協調により、動作の流れ(フロー)が生まれます。

✅ まとめ

- 「筋力」よりも「動作の連動性」

- 「スピード」よりも「効率とタイミング」

- 「力む」よりも「通す(流す)」

という意識が、現代スポーツ科学の基本的な方向性です。

例えば、MLBの大谷翔平選手、山本由伸投手、駒澤大学駅伝チームなども、この「軸 × 体幹 × 連動性」を極めている代表例です。

Shohei, Yoshinobu, Roki, congratulations. Let's go Dodgers!

3人の日本人選手が世界のヒーローになりました。😃

世界一のパフォーマンスと日本人の高い精神性で来季も3冠してください。V3

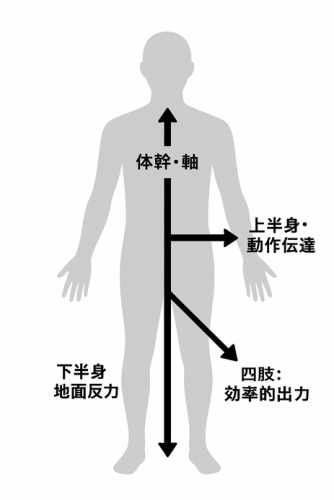

⚾ 大谷翔平選手のダイナミック&しなやかな全身連動

「バランス・可動性・安定性」を高次元で統合しています。

投球や打撃動作では、「地面反力 → 体幹 → 四肢」へと力を伝えるキネティックチェーン(運動連鎖)を意識。

パワーは“筋肉の大きさ”ではなく、“動きの質”から生まれるという考え方。

つまり、“筋肉を鍛える”のではなく、“身体を整え、動作の質を磨く”。

例えばスイング動作で「軸脚で地面を押し、体幹の捻りを利用してエネルギーを上半身へ伝える」意識。

一見パワフルですが、筋力任せではなく全身の調和的なバネを使う動作です。

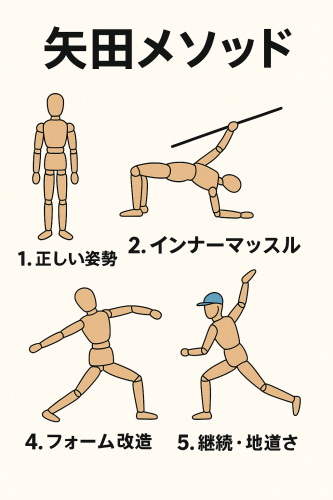

📊 山本由伸投手の「身体づくり」「運動連動」「投球フォーム改造」などを柱としたトレーニング理論・メソッド

投手としての身体を“ただ鍛える”だけでなく、動きを根本から見直すアプローチとなっています。

山本投手が師事している矢田トレーナーの理論では、「正しく立てないと、正しく投げることもできない」という考え方があります。

例えば「真っすぐ立つ」「骨盤や胸郭の向き」「呼吸/集中」など、身体の根幹となる“静”の部分を整えることが出発点となっています。

山本投手自身も、「まっすぐ立つ練習から始めた」「まず軸を保てるように姿勢・骨盤・呼吸を見直した」と述べています。

矢田トレーナーのメソッドでは、「力をただ出す」のではなく「無駄なく、効率良く」、身体の軸・バランス・連動(足→骨盤→胸郭→肩→腕)を通じて力を伝えることを重視します。

トレーニングのひとつとして、槍投げに似たドリル(ジャベリックスロー)やブリッジ、倒立といった“野球という競技ではやや異質・地味”な動きが取り入れられています。

🏃♂️ “駒澤強さ”を支えるキーワード

🔸1. 「再現性」

練習で出せた力を大会で安定して出せる。

スピードとリズムの「感覚一致」が重視され、タイムよりも“体感”を優先。

🔸2. 「心技体の一体化」

苦しい場面で“粘り切る精神力”が育成方針の核。

チーム内では「我慢比べ」「自分に勝つ」という意識共有。

🔸3. 「脱力フォーム」

無駄な力を抜き、体幹から推進力を伝える効率的な動作。

フォーム分析も導入し、体の軸・股関節の連動性を重視。

🔸4. 「補強・体づくり」

ヒップリフト、プランク、ランジ、腸腰筋強化など「走れる体幹」を目的に、地味でも継続。

矢田トレーナー理論にも通じる「中心意識」「コア連動」を意識。

第57回全日本大学駅伝 🏆優勝 駒澤大学 5時間6分53秒 17回目 おめでとうございます

駒澤大学 山川祐馬主将、2位 中央と最終8区で2分以上のリードで襷を受け余裕のビクトリーランの筈が、最初の3km 8分24秒の日本人最高タイムを上回るペースで入りました!(゚Д゚)!

渡辺康幸さんが第27回大会でマークした56分59秒日本人区間最高タイム超えを意識した走りで、最後2kmの上りでのペースダウンや逆転されるリスクにも怖じずに駒澤のスローガン、苦しい場面で“粘り切る精神力”と、大八木総監督の「心で走れ」「気持ちで負けるな」を主将自らが体現した激走でした。

「心技体」素晴らしいパフォーマンス、箱根駅伝も頑張り2冠して有終の美を飾ってください。🤞

「軸の安定 → 体幹の活用 → 全身連動 → 効率的運動」という、現代スポーツ科学の基本原理

🙆 共通する身体操作

✅ 動作の起点を、体幹(腰・骨盤・背骨)や身体軸に置き、

⏬

✅ 動作中もブレない重心線を保ち、

⏬

✅ 無駄な動きをなくし、最小の動きで、

👉 効率的動作=余計な力み・筋緊張を排除(「力を出すこと」よりも「力を無駄なく伝えること」 にフォーカス)

⏬

✅ 重心移動を精密に制御し、

👉 体重移動の“間”をコントロール

⏬

✅ 全身の連動を高め、

👉 🔄 キネティックチェーン(運動連鎖):下半身 → 体幹 → 上半身 → 四肢、

足→骨盤→胸郭→肩→腕(矢田メソッド)の順に力を伝え、

⏬

✅ 「体幹・軸を中心に四肢を効率的に連動させる、無駄のない身体操作」という動作哲学。

💡 安定性(軸の保持)と可動性(柔らかさ・しなやかさ)との共存により、最大の運動性を発揮させる(「地面反力を最大限に活かす動作設計」)“軸と連動の科学”です。