Health and self-therapy information

真実を観る眼力 68 水のコヒーレントを高めて肉体の波動を上げる

<音が生体(人や植物、水など)に与える影響>

野菜や植物にクラシックなどを聞かせるとよく育ち、味もよくなり、荒い音などは植物が育ちにくくなったりと、音の種類により生育にも影響が出ることが実験などからもわかっていますが、音が与える生体への影響はどのような関係性が有るのでしょうか?

音が生体(人や植物、水など)に与える影響は、いくつかのレベルの関係性が考えられています。

① 物理的振動としての影響

音は波(空気振動)なので、直接的に振動エネルギーを対象に与えます。

植物では細胞壁や水の分子に微細な振動が伝わり、代謝や水分移動が促進される可能性があります。

人体では耳で聴くだけでなく、皮膚や骨を通じても振動を感じ取ることがあり、自律神経や筋肉の緊張に影響します。

② 周波数と共鳴

各細胞、臓器、水の分子はそれぞれ固有振動数をもっています。

バロックやクラシック音楽のように調和的で規則的な周波数パターンは、自然界の秩序と共鳴しやすいと考えられます。

逆に、極端に不規則・刺激の強い周波数(ヘビーメタルなど)は、細胞のリズムや生体リズムと共鳴しにくく、不調和をもたらす可能性があります。

③ 神経・ホルモン系を介した影響(人間の場合)

音楽は自律神経系に直結します。

ゆったりした調和的な音 → 副交感神経優位 → リラックス、免疫機能向上

激しい不規則な音 → 交感神経優位 → 緊張、ストレスホルモン(コルチゾール)増加

さらに、脳波にも影響します。

バロックやクラシックはα波やθ波を誘発しやすく、集中・瞑想・回復に寄与します。

激しい音はβ波を強め、覚醒や興奮、場合によっては不安や攻撃性につながります。

④ 情動共鳴と「情報」としての音

音は単なる物理振動以上に、「情動を運ぶ情報」でもあります。

旋律やハーモニーの調和は、人間の脳内で快の神経伝達物質(ドーパミン、セロトニン)を誘発します。

不協和音や激しい音は、不快や緊張の反応を呼び、ストレス因子になることがあります。

これは人間だけでなく、植物や動物も「波の質」を受け取っていると考えられています。

⑤ 実験的裏付け

植物実験では、クラシック音楽を与えた植物がよりよく育つ報告、逆にハードロックで生育が抑制される例があります。

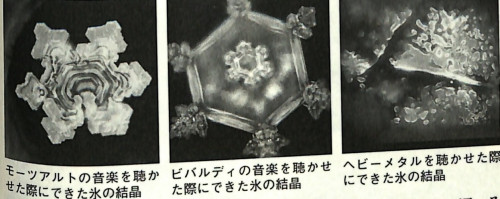

水の結晶写真(江本勝氏などの研究)では、美しい音楽は対称的で整った結晶をつくり、乱れた音は歪んだ結晶を生むとされています。

『水は音に反応する』

例えば「モーツァルトやビバルディのようなバロックやクラシックなどのような音を流すと、均整の取れた調和的なきれいな結晶が現れ、ヘビーメタルなどのような荒い音は結晶が歪む不調和の形になったり」、音は水に情報を与え、水を変化させると考えられる。

まとめると

音が与える生体への影響は、

1. 物理的振動(細胞や水への直接作用)

2. 周波数と共鳴(固有振動との調和/不調和)

3. 神経・ホルモン系(自律神経、脳波、ホルモン)

4. 情動と情報の伝達(快/不快、愛/恐れのエネルギー)

これらが多層的に重なり、調和的な音は生命を整え、不調和な音は乱すという関係性があると考えられます。

<身体における水>

(水の分子構造と結合)

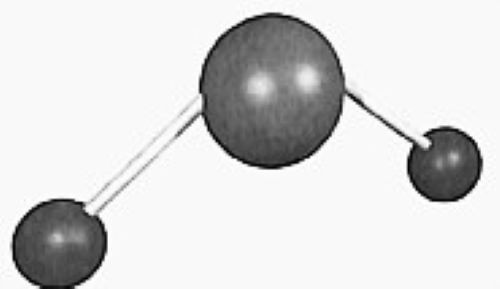

水(H₂O)は、酸素原子(O)1個、水素原子(H)2個が、104.5度の角度で結合しています。

「水(H₂O)は酸素原子(O)1個、水素原子(H)2個が、104.5度の角度で結合」

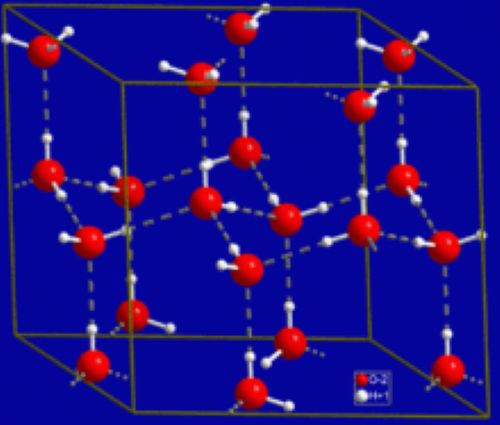

水分子( H₂O )は、酸素原子がややマイナス、二つの水素がややプラスに帯電していて、そのため、分子同士が磁石のように引き合い、「水素結合」という弱い結合をつくります。

この多数の(H₂O)分子が「網の目(ネットワーク)」のように広がり、常に切れたり繋がったりしながらダイナミックに変化し、「水素結合」による巨大ネットワーク構造を形成しています。

「水(H₂O)分子は水素結合でつながる巨大ネットワーク構造」

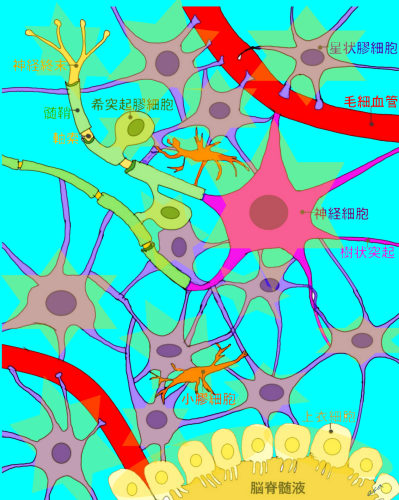

(人体の構成成分)

人体における構成成分の70%は水で、以下のような成分が含まれています。

1. 水分

• 約70%: 人体の約70%は水分で構成されています。水は細胞の機能、栄養素の輸送、体温調節などに重要な役割を果たします。

2. タンパク質

• 約15-20%: タンパク質は筋肉、臓器、皮膚、髪の毛などの主要な構成要素です。また、酵素やホルモンの形成にも関与しています。

3. 脂肪

• 約10-15%: 脂肪はエネルギーの貯蔵、細胞膜の構成、ホルモンの合成に重要です。体脂肪は体温の保持や内臓の保護にも寄与します。

4. 炭水化物

• 約1-2%: 炭水化物は主にグリコーゲンとして肝臓や筋肉に貯蔵され、エネルギー源として利用されます。

5. ミネラル

• 約4-5%: 骨や歯の構成要素であるカルシウムやリン、神経伝達や筋肉の収縮に関与するナトリウム、カリウム、マグネシウムなどのミネラルが含まれます。

6. ビタミン

• 微量: ビタミンは体内で合成できないため、食事から摂取する必要があります。体のさまざまな機能を助ける重要な栄養素です。

(身体の水の役割)

身体における水の役割には、 物理的・生理的役割、細胞レベルでの役割、だけにとどまらず、細胞に情報伝達する作用があります。

体内の水は「単なる溶媒」ではなく、生命活動を支える多層的な役割を果たしています。

① 物理的・生理的役割

溶媒機能:栄養素・酸素・ホルモン・老廃物などを溶かし、細胞へ運ぶ。

温度調整:発汗や血液循環を通して体温を安定させる。

潤滑作用:関節液や粘膜を潤して摩擦を防ぐ。

構造維持:細胞や組織の形を保持し、弾力をもたらす。

② 細胞レベルでの役割

細胞内液の場を形成:代謝や酵素反応が進む舞台となる。

水素結合ネットワーク:タンパク質やDNAの立体構造を安定化させる。

電気的伝達:イオンを介して電場・電流を伝え、神経伝達や心拍に関わる。

フォトン・バイオエネルギーの伝達

細胞内の構造化水(エクスクルージョンゾーン水、EZ水)が光子や振動の伝達媒体になる可能性が報告されています。

③ 情報伝達的役割

水は情報を記憶・転写する可能性。

水の水素結合ネットワークは外部刺激(音、光、電磁波、意識など)に応じて構造を変化。

この変化が「情報」として細胞や分子に影響を与える。

<情報が水に与えられる(転写される)と水の性質が変化する>

(水の「水素結合」ネットワーク構造に変化を与える要因)

「水素結合」による巨大ネットワーク構造のつながり方・秩序性・クラスタの大きさは、外部からの影響(音、光、汚染など)や内部からの影響(意識、心)によって変化します。

例えば:

体内水の波動が低い状態 →水素結合によるネットワークはランダムで雑然とした結合 → 分子クラスタが不安定で崩れやすい。

波動が高い状態 → 水素結合によるネットワークはコヒーレンス(調和)の高い秩序的結合 → 分子クラスタが安定して共鳴しやすい。

水(H₂O)が変化する理由は、周囲の水分子との水素結合の「ネットワーク構造」によるものですが、この結合に影響を与えている要因が音、光、汚染などの外因からの影響や、意識・心の状態など内因からの影響で、内・外因に乱れがある状態だと体内での水素結合の「ネットワーク構造」は乱れたネットワーク構造で波動の低い水となり、内・外因が整い調和的な状態であるならば、秩序的でコヒーレントなネットワークが形成され体内の水も波動が高くなります。

👉 言い換えると、

「波動の違いは分子そのものを歪ませるのではなく、分子同士のつながり方(水素結合ネットワーク)を変える」ということ。

<身体の水のコヒーレントを上げ波動の高い水になると細胞の波動も上がる?>

水は内・外の情報の記憶と転写を担う場でもあり、したがって、「水には物理的・電気的・波動的に細胞に情報を与える作用がある」といえます。

(なぜ「水のコヒーレンス(調和) → 細胞の振動数の拡大(高い波動)」が成り立つのか? [メカニズム])

1. 水が細胞内外の情報媒体であること

細胞の70%が水であり、細胞膜・タンパク質・酵素の周囲の“層状水(インターフェース水)”は体の細胞分子の状態を強く決めます。ここが秩序化すると、細胞の分子間相互作用やイオン移動の効率が変わります。

2. 水素結合ネットワークの秩序化 → 電場・光(フォトン)応答の変化

体の中の水がより秩序正しくなると、光の吸収や放出の仕方が変わり、それが細胞やタンパク質の働きに影響を与え、これにより、私たちの体の機能が調整され健康に影響を与える可能性があります。

3. 膜電位・ミトコンドリア機能の向上 → 代謝と振動数の上昇

体内の水がコヒーレンス(調和)すると細胞の膜電位が安定し、ATPの産生やカルシウムシグナルが改善され、細胞のエネルギーが増加します。これにより細胞の代謝が向上し、細胞内の振動が整うことで全体的な健康や機能が向上します。

4. バイオフォトン(超微弱光)の増加とコヒーレンス(調和)

細胞内の秩序が進むと、バイオフォトン(超微弱光)の放射がより整然としたものになり、情報が効率的に伝わるようになります。これにより、細胞同士の連携が強まり、体全体の健康や機能が向上する可能性があります。

👉 つまり、

身体の70%を占める水が「調和(コヒーレンス)」を保つことで、その情報は細胞に伝わり、細胞レベルで振動数が整い、生命力や意識の質が高まります。

外から与えられた「波動水」を飲むだけでなく、自分自身の体内の水を整えていくことは、本質的で持続的な方法です。

「水のコヒーレンスから細胞への波及」

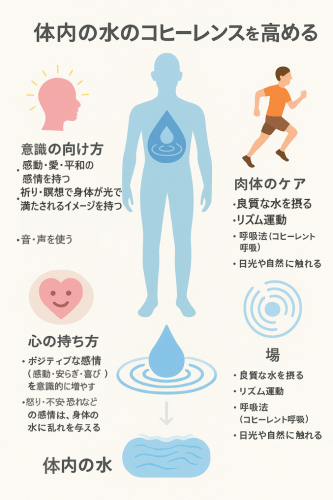

<実践的な体の水の「コヒーレンスを高める」方法>

1. 意識の向け方(情報を水に転写する)🍀

水は「情報を記憶する媒体」として働くと考えられます。

💠 感謝・愛・平和の意図を持つ

→ 水の結晶実験でも「ありがとう」や「愛」の言葉は美しい結晶を作りました。

💠 祈りや瞑想の中で「身体の水が光で満たされている」イメージを描く

→ 意識的イメージが体内水の秩序を整える。

高波動水(意識で整えられた水) → 水素結合ネットワークが秩序化し、コヒーレンスが高い。

2. 心の持ち方(感情と水の共鳴)💖

感情の波動は水に直接反映されます。

💠 ポジティブ感情(感謝・喜び・安らぎ)を意識的に増やす

→ 心拍のリズム(HRV)が整い、体内水も秩序化しやすい。

💠 怒り・不安・嫉妬などの感情は、身体の水に乱れを与える

→ 感情を否定せず、呼吸で受け止めて流すことがポイント。

💠「愛を循環させる」習慣

→ 自分への優しさ、人や自然への思いやりを日常的に実践する。

3. 肉体のケア(物理的に水を整える)🏃♂️

水のコヒーレンスは物理環境からも影響を受けます。

💠 良質な水を摂る

→ 自然水(湧水・鉱泉)、浄化された水、祈りや感謝を込めた水。

💠 リズム運動(ウォーキング、太極拳、ヨガ、舞)

→ 筋肉と呼吸の律動が、体内水に波紋のような調和的リズムを伝える。

💠 呼吸法(コヒーレント呼吸)

→ 1分間に5〜6回のゆっくりした呼吸で、心臓・脳・体液のリズムが整う。

4–6秒吸って4–6秒吐く(約5.5呼吸/分)はHRVを整え、心身のコヒーレンスを高める実証的手段です。

💠 日光や自然に触れる(朝の短時間露光で体内時計と代謝が整う)

→ 太陽光はバイオフォトンと共鳴し、体内の水に秩序を与える。

💠 体温・血流を整える

→ 温冷浴、入浴、適度な運動で水の流動性が高まり、秩序を保持しやすい。

💠 音(共鳴する振動)を使う

→ハーモニックな音、チャント、低周波のハミングは胸腔・副鼻腔を通し体内水の振動を整えることができる。(専門的な訓練要)

🌍 まとめると

体内の水を「コヒーレント水」にしていくには、

1. 意識で水に情報を与える(愛・感謝・光のイメージ)

2. 心で感情の波動を整える(ポジティブ感情を循環させる)

3. 肉体で水を整える(呼吸・運動・良質な水・自然との調和)

👉 これらが重なり合うと、体内の水素結合ネットワークがコヒーレントに整い、細胞の電場・磁場・光の振動が高まり、エネルギーフィールド全体が拡大していきます。

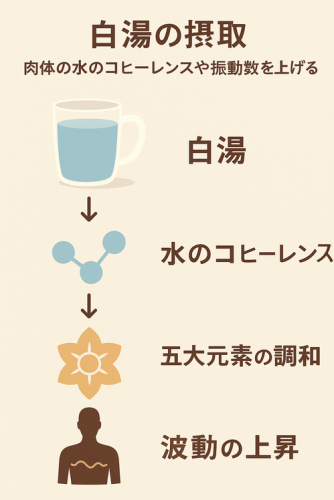

<白湯で体内水のコヒーレンスを整える>

白湯を飲む習慣は、体内の水のコヒーレンスや振動性を整える助けになると考えることができます。

① 生理学的な側面

代謝促進:体温に近い温かい水を摂ると、消化器系が負担なく働きやすくなり、血流やリンパの循環が改善されます。

デトックス:腸や腎臓の働きを助け、老廃物の排出を促します。体液の流れがスムーズになると、水分子の交換や秩序も整いやすくなります。

水分の受容性向上:冷水よりも吸収されやすく、細胞内外での水の動きがスムーズになる=ネットワークのコヒーレンスが高まりやすい。

② 東洋医学的な側面

五大元素の調和:

水 → 体液や腎

火 → 白湯の温かさが内臓を温める

地 → 消化の場(胃・脾)を整える

風 → 気の流れをスムーズにする

空 → 呼吸や意識とつながる余白をつくる

👉 白湯はシンプルにして五大元素をバランスよく肉体に届ける働きを持ちます。

③ 波動・コヒーレンス的な側面

白湯は「シンプルで調和的な水」。

火(温めるエネルギー)を一度通しているため、分子の動きがやわらかくなり、身体に入ったときに細胞水と同調しやすい。

⏬

アグニ(消化の火)を整える:白湯は冷たい水で弱まりやすい消化の火を助け、全身の気・血・水の流れを調えます。

その結果、体内の水素結合ネットワークが乱れにくく、コヒーレントな状態に導かれる。

👉 まとめると

白湯の摂取は「肉体的デトックス」「東洋医学的な五大元素の調和」「水の波動的コヒーレンスの促進」の三方向からプラスに働きます。

波動を高めた白湯(H₂O)はコヒーレンスが整っていて波動、振動数共に高い水になっています。これは、水は波動転写(五大元素の転写)しやすいので、その高められた波動が水に転写されて、水のコヒーレンスや波動が高まったものと言えます。

関連リンク:五大元素の補給ができる白湯の作り方

綺麗な体をつくる五大元素の取り入れ・・・感性を磨く 6

<場(フィールド)レベルでの共鳴と波及>✨

高いコヒーレンス状態にある人から発せれるバイオフォトン(超微弱光)や意識のエネルギーは、水素結合を「バラバラ → 揃った秩序状態」に導き、結果として水がポジティブなエネルギーや情報を運びやすくなると理解できます。

細胞からは生体エネルギー、電磁エネルギー、バイオフォトンを放射していることが知られていて、量子論や場の理論からは、これらのエネルギーや人の意識や感情からも「場(フィールド)」に影響を与えると捉えられます。

個々の人が高いコヒーレンス状態(調和的な状態)にあると、その自律神経リズム(心拍変動)や皮膚電位、微小磁場なども整い、それが近傍の人や環境(植物、水)と同調しやすくなります。

これが群集的に広がれば、社会的・環境的なポジティブ波及が生じる道筋になり、このようなポジティブな波及効果が優位なエネルギー集団(群衆)を形成して、劣位なエネルギー(邪悪)を社会から淘汰するエネルギーにもなります。👍