Health and self-therapy information

真実を観る「眼力」58 利他と利己 9 「俯瞰」①

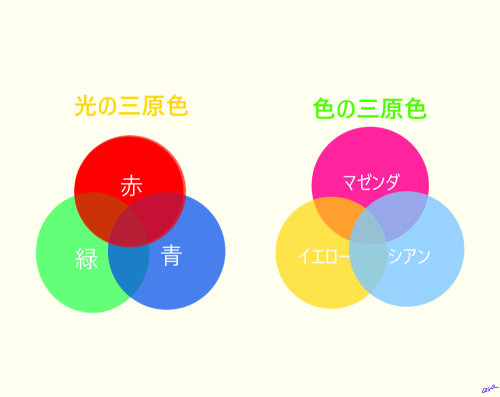

『こころの三原色』

脳科学の研究が進歩するにつれて、”こころ”の状態の背景を作るような脳の全体的な雰囲気を決める3要素がある事が分かって来て、これを光の三原色にたとえ「こころの三原色」と呼んでいます。

*光の三原色…赤R、緑G、青Bを光の三原色と呼ぶ

「こころの三原色」の要因となる脳の神経伝達物質は、

ノルアドレナリン・ドーパミン・セロトニンで、

ノルアドレナリンの作用は情動やパニック状態を、

ドーパミンの作用は強い抑制やうつ状態を、

セロトニンの作用は中立的な覚醒状態を形成すると考えられています。

「こころの三原色」を織りなすこれらの神経伝達物質は、どの神経伝達物質が優位に働いているかによって各人の性質、思考、行動パターンに強く影響を与えていきます。

なかでもセロトニン作動性ニューロンの働きが注目され脳全体を冷静な覚醒状態に保つ働きがあり、ノルアドレナリン・ドーパミンの活動を調節して不安感をなくし、精神を安定させ落ち着かせる作用があります。このようにセロトニンは心身の安定や安らぎに関与していることから、幸せホルモンともいわれています。

セロトニン不足はうつ病や精神障害を引きおこし、いわゆるキレやすく落ち着きがなくなり、衝動的、攻撃的な傾向を強めます。またセロトニンは睡眠や覚醒、食欲や摂食障害、性欲にも関与しており、セロトニン不足は睡眠障害や、性欲や食欲を増大させます。

日本人はプレッシャーに弱い、不安に弱いと言われますがこれにはこの神経伝達物質との関連があります。

セロトニントランスポーターといってセロトニン量を調節している運び屋さんがあるのですが、このセロトニントランスポーター遺伝子タイプが不安に関係している事が分かってきました。

セロトニントランスポーター遺伝子は長さによって、短いS型と長いL型に分けられ、その組合わせによりSS型、SL型、LL型の3種類に分類されます。

S型が多ければ内向的で従順、不安を感じやすくプレッシャーに弱い性格で、L型は自主独立型で社交的で活動的になります。

日本人はセロトニントランスポーター遺伝子タイプS型を持つヒトの割合が世界一高い事が分かってきました。

つまり日本人は遺伝的に「不安遺伝子型」を最も多くもつ民族なのです。

関連リンク:https://mountain-top.jugem.jp/?eid=257 幸福になる方法 2

『日本人に見られやすい内面的傾向と精神不安定の関係』

日本人に見られやすい内面的傾向と精神不安定の関係は、セロトニントランスポーターS型が多いという生理学的要因のほか、心理・文化的要因の両面から考えることができます。

1. 生理学的背景(セロトニントランスポーターS型)

S型はセロトニン再取り込みが遅く、環境ストレスの影響を受けやすい。

良い環境では「共感性が高く繊細」になるが、悪い環境では「不安・抑うつ傾向」が強まりやすい。

2.心理・文化的背景

日本人社会特有の内面的傾向として、精神不安定を招きやすい要因は次のように考えられます。

① 同調圧力と過剰な自己評価基準

他者と比較して自分の価値を測る習慣(偏差値、役職、年収など)。

失敗や「違い」に対する許容度が低い社会環境。

②「本音」と「建前」のギャップ

外面的には協調を保つため、本音を抑圧。

感情表現の抑制がストレス蓄積や自己疎外感を招く。

③ 自己否定的な内的対話

「まだ足りない」「もっと頑張らねば」という内的批判が強い。

完璧主義と失敗回避志向が、自信の回復を妨げる。

④ 俯瞰力の不足

問題の渦中にいるときに、状況を第三者視点で見られず感情に飲まれやすい。

視野が「自分対他者」や「今の失敗」に狭まり、長期的な視点を失いやすい。

『俯瞰・客観視が心の安定につながる理由』

俯瞰(ふかん)とは、高い場所から全体を見下ろすことや、「物事を広い視野で見渡す」「物事を客観的に見る」ことを指します。物理的に上から下を眺めるだけでなく、物事を一歩引いて、全体の状況や背景を把握する意味でも使われます。

自他を俯瞰・客観視する意識が、心や意識の成長、そして愛の深化に繋がる理由は!?

1. 脳科学的な理由

(メタ認知の活性化)

自分や他者の行動・感情を一歩引いて観察することは、前頭前野を中心とした「メタ認知回路」を鍛えます。

⏬

これにより、瞬間的な感情反応(扁桃体の過剰反応)を抑え、

⏬

長期的・広い視野で物事を判断できるようになります。

(共感回路の拡張)

自分だけでなく他者の視点を想像する過程で、

⏬

ミラーニューロンや島皮質が働き、

⏬

感情移入や共感力が増します。

2. 心理的な理由

① エゴの減少

客観視は「自分の正しさ」に固執するエゴを弱め、他者の立場や背景を理解しやすくします。

「私はこうあるべき」という固い自己像から解放され、自己受容が促進され自我の柔軟化につながります。

② 感情の統御と距離化

俯瞰することで、怒りや悲しみの渦に巻き込まれず、「今、自分は何を感じているのか」を冷静に見極められます。これは自己受容や自己肯定感を育てます。

感情の渦から一歩外に出る=“感情の距離化”(心理的避難場所)になり、自分を第三者視点で見ることで、「これは自分の全存在ではなく、一時的な出来事」と認識できます。

③ マインドワンダリングの減少

過去や未来の妄想的反芻から離れ、「今の感覚」に戻れます。

3. 「宇宙法則的」な理由

① 視野の拡大は波動の上昇

自他を客観的に見られるようになると、個人的な損得を超えた価値観(意識場)にアクセスでき、高い意識場での波動共鳴(意識の周波数共鳴)がおこります。

② 循環と調和の意識

宇宙の進化方向は「利他・調和・共生」です。俯瞰の意識は、自分と他者、そして全体がつながっているという感覚を強化し、その方向に意識の波長をを合わせることが出来るようになります。

③ 愛の深化

愛は「相手を理解し、存在を尊重すること」から始まります。俯瞰・客観視はその理解の基盤となるため、結果的に無条件の愛に近づきます。(見返りを求めない愛)

🔍 まとめ

俯瞰する意識は「自分を超えた視野」を持たせ、心を広げ、他者と繋がる能力を高めます。

すべての存在が、一つの大きな存在の一部であるという考え方があります。

すべての存在が宇宙の一部であり、宇宙のエネルギーや意識とつながっている、この視点は、自己を超えた存在とのつながりを感じることが、精神的な成長や自己実現につながるとされます。

「自分を超えた視野」への意識の拡大は、自・他の境を取り除き、他者とのつながりを高め、「自分の中に他者が在り、他者の中に自分が在る」意識を育てます。

自己と他者は本質的に同じものであり、互いに影響し合い、その結果、愛は感情的なものを超えて、見返りを求めない「無私・無償・利他・奉仕・超越の愛」に昇華していきます。

「無私の愛」: 自己を犠牲にしてでも他者を思いやる愛。自己中心的な感情を超えた、深い愛。

「無償の愛」: 見返りを求めず、純粋に他者の幸福を願う愛。

「利他の愛」: 他者の幸福や利益を優先する愛。自己の利益を考えずに行動する姿勢。

「奉仕の愛」: 他者のために尽くすことを重視した愛。見返りを求めず、無私の精神で行動する。

「超越的な愛」: 感情や欲望を超えた、より高次の愛の形を指し精神的な成長や自己超越を伴う愛。