Health and self-therapy information

asa Health Information 2025.8月号 『痛み』 のとり方

『痛み』のとり方

1.「体の痛み」と「心の痛み」

「体の痛み」と「心の痛み」は同じ神経回路や脳の部位を共有しているため、脳の中で似た反応が起こることがわかっています。

例えば、誰かに冷たくされたときに「胸が痛い」と感じるのは脳の仕組みによる自然な反応なのです。

2. 「体の痛み」と「心の痛み」の神経回路の共有

体の痛み(身体的痛み)と心の痛み(感情的痛み)は、脳内で同じ領域、特に帯状回(cingulate cortex)や前頭前野(prefrontal cortex)などを介して処理されています。この現象にはいくつかの理由があります。

• 進化的な観点: 人間の脳は進化の過程で、身体的な痛みと感情的な痛みを結びつけるように発展してきたと考えられています。身体的な痛みは生存に直結するため、感情的な痛みも同様に重要視され、両者が関連付けられた可能性があります。

• 生理的な反応: 身体的な痛みは、危険や損傷を知らせるための重要な信号です。一方、感情的な痛みは、社会的なつながりや関係性の喪失を示すものです。これらの痛みが同じ神経回路を通じて処理されることで、個体が危険を回避し、社会的なつながりを維持するための適応的な反応が促進されます。

このように、脳が既存の神経経路や構造を別の用途に再利用する現象のことを、「コウプト(co-opt)」といい脳の効率化と適応戦略のひとつです。

3. 他に見られるコウプトの例

心の痛み・身体の痛みのように、もともと異なる領域だったものが共用経路になっているケースは多くあります。

| 元の機能 | コウプト後の機能 | 神経・脳領域 |

| 身体の痛み(侵害受容) | 心の痛み(失恋・社会的拒絶など) | 前帯状皮質(ACC)、島皮質 |

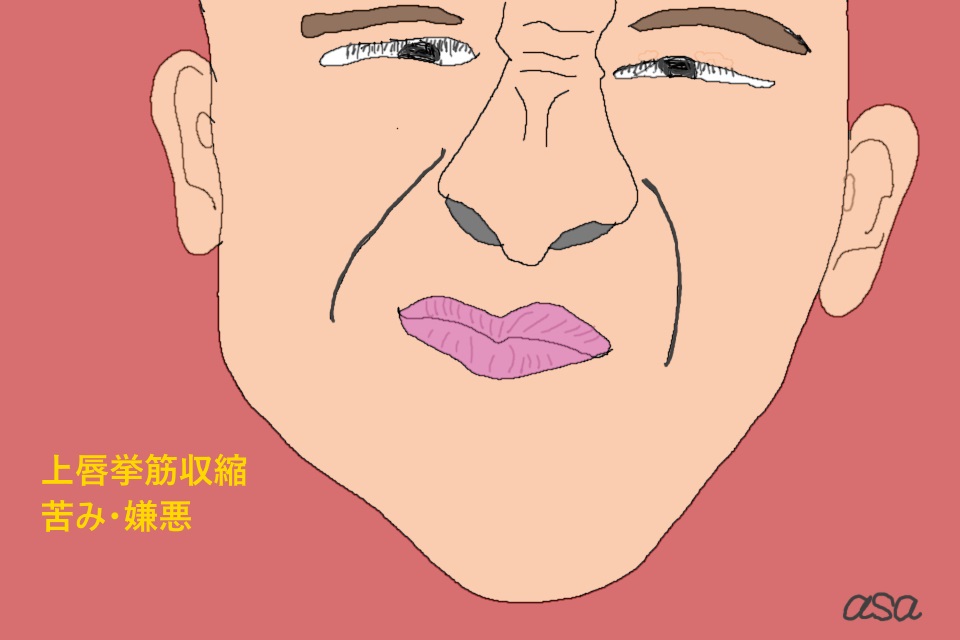

| 苦味の感覚 | 道徳的嫌悪、社会的嫌悪感 | 島皮質、扁桃体 |

| 顔認識(視覚) | 顔の表情による感情推測 | 側頭葉・扁桃体 |

| 音声の知覚 | 言語理解 | 聴覚野 → ブローカ野・ウェルニッケ野 |

| 眼球運動 | 算術・計算(例:数直線) | 頭頂葉 |

| 手の運動制御 | 道具使用・書字・タイピング | 運動野+前頭前野 |

| 摂食の咀嚼運動 | 発話の口腔運動 | 舌・口唇の運動野 |

「苦み」と「嫌悪感」は顔面筋(表情筋)では同じ筋肉が収縮し同じ表情になります。「苦み」と「嫌悪感」の神経システムの共有を垣間見ます。

4. コウプトの意味(なぜ脳は再利用するのか)

脳は新しい配線をゼロから作るより、既存の神経経路を転用する方がエネルギーと時間の節約になるからです。

(主な理由)

① 省エネ

神経回路の新規構築は代謝コストが大きい。既存経路を流用すれば負担が減る。

② 学習スピードの向上

既存の動作や感覚に新しい意味付けをする方が習得が早い(例:舌を使った言葉の発音は咀嚼運動から流用)。

③ 生存戦略

社会的拒絶の痛みを身体の痛みの経路で感じるのは、集団からの離脱を危険信号として素早く察知できるから。

④ 柔軟性

進化的に新しい機能(言語・抽象思考など)は、古い脳構造の上に「増築」されるため、自然にコウプトが起こる。

5. 「体の痛み」と「心の痛み」の緩和や徐痛における共通点

「体の痛み」と「心の痛み」が同じ神経回路を共有しているため、痛みの緩和や徐痛においても共通のアプローチが存在します。

五感を刺激する方法やマインドフルネス、運動などのアプローチが有効であることを示唆していますが、これにより、身体的な痛みと感情的な痛みの両方に対して、より有効なセルフセラピーも可能になります。

(主な方法)

• 五感の刺激: 五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)を刺激することは、痛みの緩和に役立つことがあります。例えば、リラクゼーション音楽を聴く、アロマセラピーを利用する、心地よい触覚刺激を受けるなどが挙げられます。これらの刺激は、脳内の報酬系を活性化し、痛みの感覚を軽減することができます。

• マインドフルネスや瞑想: マインドフルネスや瞑想は、心の痛みを軽減するだけでなく、身体的な痛みの緩和にも効果があります。これらの技法は、痛みの感覚に対する認識を変えることで、痛みの強度を低下させることが示されています。

<マインドフルネスの行い方>

マインドフルネスの瞑想では瞑想の医学的効果から宗教性を排除した方法をとります。

1.体の力を抜き背筋を伸ばして座ります。(顔面は脳神経支配領域なので顔の力も抜きましょう!)

2.体が欲するがままの呼吸をしながら、呼吸だけに意識を集中します。(鼻から息が入る感覚やそれに伴い胸やお腹が膨らんだり縮んだりする感覚などを詳細に体感するようにします)

3.雑念が浮かんできてもそれを追わないようにしてただひたすら呼吸とそれに伴う体感だけに意識をおきます。

4.最後はまぶたの裏に注意をはらいゆっくり開眼します。

*体がしたいように呼吸させてコントロールしたりせず、肉体が心地よく感じられる程度で長さにこだわらず行ってください。

• 運動や身体活動: 身体を動かすことは、エンドルフィンの分泌を促し、身体的な痛みを軽減するだけでなく、心の痛みにも良い影響を与えることがあります。運動はストレスを軽減し、気分を改善する効果があります。

6. 五感の刺激による痛みの緩和と除痛法

💠『触覚』によるもの

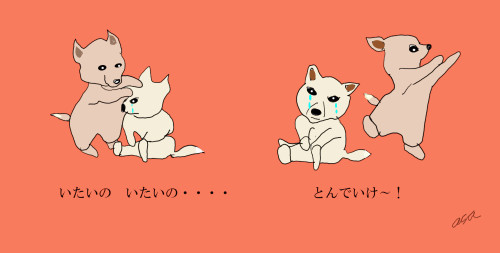

子供が転んだり、ケガをしたりしたときにお母さんが ”痛いの痛いの飛んでいけ” といいながら痛めたところを擦ってやると子供は泣くのを止めたり、「胸を撫で下ろす」という言葉が安心感という意味に使われるのも、「胸を撫で下ろす」という行為自体に情動系を落ち着かせる効果があるので、本当に安心感が得られるためです。

① 「”痛いの痛いの飛んでいけ”」 撫でることで身体の痛みが和らぐわけ

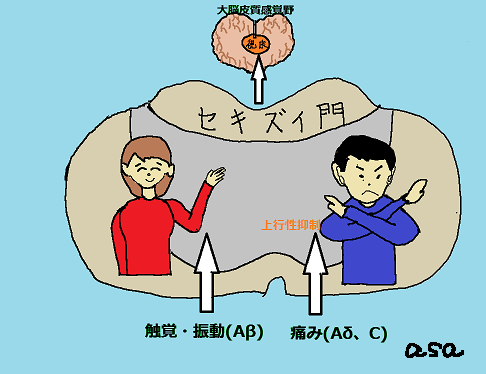

♠ 神経信号の競合(ゲートコントロール理論)

痛みは皮下にある痛みセンサー(自由神経終末)Aδ線維・C線維が痛み刺激で興奮し、痛みの刺激を脊髄(後角)→脳(視床)→大脳皮質感覚野に伝えて痛みを感じています。この痛みセンサー(自由神経終末)Aδ、C線維は、細く・脳への伝導速度は遅い特徴があります。

⏬

一方、皮膚を撫でると(触覚)Aβ線維が強く活動し、脊髄後角の「痛み信号のゲート」を抑制します。

📌 ポイント:Aβ線維は伝導速度が速く、抑制性介在ニューロン(痛み止め)を介して痛み経路を「上書き」できる。触覚を伝えるAβ線維は太く(痛覚Aδ線維の約3倍)・脳への伝導速度が速い(痛覚Aδ線維の約4倍)特徴があります。

⏬

この結果、(触覚)Aβ線維が強く活動するので、脳に届く痛み信号(自由神経終末)Aδ線維・C線維の刺激が減り、痛みが和らぎます。

お母さんの ”痛いの痛いの飛んでいけ” はお母さんの手の刺激(なでる)が子供の(触覚)Aβ線維を刺激して、痛みの感覚神経・自由神経終末(Aδ線維・C線維)を感じなくさせ痛みを消していたのです。

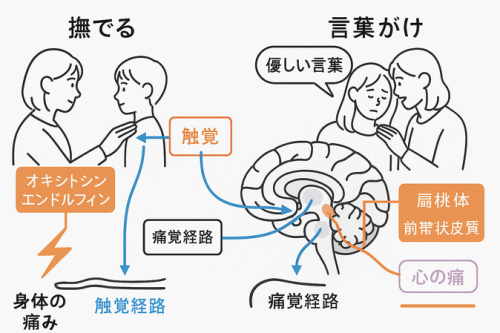

撫でる効果 → 触覚経路(Aβ線維)が痛覚経路を抑制 + 安心ホルモン(オキシトシン)分泌⇒痛みの緩和・除痛

② 「胸を撫で下ろす」が心の痛みを和らげるわけ

♥ オキシトシンやエンドルフィンの分泌

撫でる行為は安心感・愛着を生み、視床下部からオキシトシン(愛情や絆の形成、ストレスの軽減)が分泌されます。

同時に脳内報酬系や下行性痛覚抑制系が働き、エンドルフィン(痛みの緩和、幸福感の向上)やセロトニン(気分の調整)が増え痛みの知覚を下げます。

このように「胸を撫で下ろす」が心痛を和らげるのには、いくつかの神経生理学的な根拠があります。

これは単なる比喩ではなく、実際に身体への触刺激(触れる)が情動系の神経回路に作用します。

Ⅰ. 胸部の触覚刺激と自律神経の関係

胸を撫でると、皮膚のC触覚線維(C-tactile afferents)が刺激されます。

⏬

この線維は「心地よいゆっくりした触れ方」に特化しており、脳の島皮質に直接信号を送ります。

⏬

島皮質は情動・内受容感覚(心拍、呼吸、内臓感覚)と深く関わるため、安心感・安全感を生じさせます。

Ⅱ. 呼吸と心拍への影響

胸を撫でる動作は、同時に胸郭と呼吸筋をゆっくり動かすため、副交感神経(迷走神経)が活性化します。

⏬

迷走神経が優位になると心拍数が下がり、血圧も安定し、情動的な興奮(不安・心痛)が低減します。

Ⅲ. ホルモン・神経伝達物質の変化

心地よい触れ方はオキシトシンの分泌を促進し、扁桃体の過剰活動を抑えます。

⏬

さらに下行性痛覚抑制系を活性化して、身体的・心理的な「痛み」の知覚を両方減らします。

撫でる効果 → 触覚経路(Aβ線維)が痛覚経路を抑制 + 安心ホルモン分泌

まとめると

「胸を撫で下ろす」という行為は

Ⅰ. C触覚線維 → 島皮質 → 安心感

Ⅱ. 胸郭運動 → 迷走神経活性 → 副交感神経優位

Ⅲ. オキシトシン・エンドルフィン → 扁桃体抑制

という三段階で心痛をやわらげます。

7. 言葉のかけ方で「心の痛み」が変わる理由

心の痛みも身体の痛みと同じく、脳の前帯状皮質(ACC)や島皮質が関与します。(痛みやストレスに対する感情的な反応を調整)

優しい言葉:脳扁桃体の警戒信号が下がり、オキシトシン・セロトニンが増加 → ACCの活動が低下 → 痛み・不安の知覚が減る。

否定的な言葉:扁桃体の活動が上がり、ストレスホルモン(コルチゾール)が増加 → ACCが活発化 → 心痛や不快感が増す。

📌ポイント: 言葉は「音」として耳から入るだけでなく、意味情報として脳の情動中枢に直接影響するため、「体の痛み」と「心の痛み」両方を変化させます。

このように、優しい言葉や前向きな言葉は、脳の扁桃体や前帯状皮質の活動を落ち着かせ、痛み知覚を下げることが分かっています。

<痛みに効きやすい言葉の条件>

① 安全感を与える

「大丈夫」「安心して」「そばにいるよ」

→ 扁桃体の過剰反応が下がり、副交感神経が優位になる。

② 自己効力感を高める

「乗り越えられるよ」「あなたならできる」

→ 前頭前野の働きが強まり、痛みに対する脳の評価が変わる。

③ 優しい声色と組み合わせる

言葉だけでなく、声のトーンやリズムがオキシトシン分泌を促す。

具体的なフレーズ例

「痛みがだんだん小さくなっていくよ」

「ここは安全だよ、安心して」

「君の体はちゃんと回復に向かってるよ」

子ども向けなら:「痛いの痛いの飛んでけ〜」

📌 重要なのは、言葉そのものよりも「相手が信頼している人の声で、優しく言われること」です。

これによって脳は「安全」シグナルを受け取り、痛覚や不安を抑える神経回路が働きます。

<心の痛みに効きやすい言葉の条件>

① 感情を否定せず受け止める

「つらかったね」「それは苦しかったよね」

→ 感情の存在を認めることで、前帯状皮質の過活動が鎮まりやすい。

② 孤独感を減らす

「ひとりじゃないよ」「そばにいるから」

→ オキシトシン分泌が促され、社会的安心感が増す。

③ 未来への希望を少し灯す

「必ず楽になる時が来るよ」

→ 前頭前野の活動が強まり、希望的再評価が起こる。

具体的なフレーズ例

「あなたの気持ちは、ちゃんとわかってるよ」

「そばで支えるから大丈夫」

「泣いてもいいんだよ」

「ゆっくり休もう」

「時間が癒してくれるから、無理しないで」

📌 ポイント

心痛の場合、「頑張れ」は逆効果になることもあるため、まずは受容的な言葉が先。

言葉と同時に優しい視線・声のトーン・触れ方もセットで使うと効果が高い。

相手が信頼している人からの言葉ほど、脳の鎮痛・安堵反応は強い。

<自分自身の心の痛みを和らげる魔法の言葉>

これは「自分に優しく声をかける+安心する身体刺激を与える」ことを組み合わせて、脳の情動回路を落ち着ける方法です。

1. 魔法の言葉(セルフトーク)

声のトーンは、穏やかでゆっくり・低めが理想。

脳は自分の声でも安心感を感じることがあり、副交感神経が優位になります。

例:(セルフトーク)

「つらかったね」

「大丈夫、時間がちゃんと癒してくれる」

「私の気持ちはちゃんと大事にしていい」

「私は守られている」

+

2. 効果的な身体へのスキンシップ

胸に手を当てる(心臓の上)

→ 心拍が落ち着き、オキシトシン分泌を促す。

両腕で自分を抱きしめる(セルフハグ)

→ 体温と圧覚刺激で安全感を与える。

胸をゆっくり撫で下ろす

→ 触覚刺激が迷走神経を介して情動を鎮める。

顔をそっと包む

→ 自分に「大丈夫」と言われている感覚を作る。

3. 脳と神経の働き

優しい声の自己暗示 → 前頭前野での情動再評価(1.魔法の言葉)

触覚刺激 → 脳の島皮質や扁桃体の過活動を抑制(2.身体スキンシップ)

両者が合わさることで、心拍・呼吸が整い、心の痛みが軽減される

⏬

自分の心痛にきく魔法の言葉は、声のトーン、効果的な身体へのスキンシップ

まとめ:

「体の痛み」と「心の痛み」は同じ神経回路を共有しているため、痛みの緩和や徐痛においても共通のアプローチが存在します。触刺激(触れる)では自・他ともに、身体痛は痛いところを擦る、心痛は胸に手をあてる、ゆっくり撫で下ろすなどが効果的。

発声(⇒聴覚👂⇒脳)は、声のトーンは穏やか、ゆっくり、低めが安心感を与える。

言葉(⇒聴覚👂⇒脳)は、安全感を与えることば「大丈夫」「安心」

ポジティブなことば、「乗り越えられるよ」「あなたならできる」

感情を受け止めることば、「つらかったね」「それは苦しかったよね」

孤独感を減らすことば、「ひとりじゃないよ」「そばにいるから」「守られている」

このような言葉は、聴覚👂から脳を刺激し、痛み・不安の知覚が減る脳内ホルモンを分泌させ、前頭前野の働きが強まり痛みに対する脳の耐性が高まり、扁桃体や前帯状皮質の活動を落ち着かせ痛み知覚を下げたり、自律神経の副交感神経が優位に働くので、ストレスの軽減、感情の安定、睡眠の質の向上、集中力の向上、社会的なつながりの促進、自己認識の向上、身体的な健康の改善など、身心を落ち着かせ、心身のバランスを整える効果も高まります。