Health and self-therapy information

asa Health Information 2025.7月号 ② 腸脳相関

<健全なる精神は健全な腸に宿る!?>

胃腸が弱い人ほど心の疾患になり易いとも言われています。

「腸は第二の脳」とも呼ばれ、腸と脳(精神を含む)との関わりは深く、お腹の状態は心の状態にも反映します。

腸内の微生物(腸内フローラ)や神経系が脳に対して重要な役割を果たし、腸内環境が脳の機能や感情・心理、行動に影響を与える事が研究などで明らかになっています。

これを「腸脳相関」とも言います。

腸には約1億個もの神経細胞が存在しており、この神経ネットワークは脳とは独立して自律的に働き消化・吸収・免疫などを調整しています。

さらに腸と脳は「迷走神経(めいそうしんけい)」という神経でつながっており脳から腸へだけでなく腸から脳へも情報が送られます。

<腸内環境とメンタルヘルス>

(1)「幸せホルモン」セロトニンの約90%が腸で作られる

セロトニンは心の安定や安心感に関わる神経伝達物質です。この神経伝達物質は、脳内では不安をなくし、精神を安定させ、意欲を高める、などの働きがあります。うつ病を患うと脳内セロトニンの分泌が減少するので、抗うつ薬はセロトニンに作用するものが多く使われています。

体内にはセロトニンが以下の割合で各部位に分布しています。

- 消化管90%―腸内のクロム親和細胞→腸のぜん動運動に作用している考えられている。

- 血小板8%―血液中の血小板→止血作用、血管の収縮作用など。偏頭痛の原因になるとも考えられている。

- 脳内2%―脳内の中枢神経に存在し、神経伝達物質として働く。

このように体内に存在するセロトニンのほとんどが腸で作られているため、腸の健康がそのまま心の健康を支えていると言えます。

(2)腸内細菌が脳に働きかける

腸内には善玉菌・悪玉菌・日和見菌など100兆個以上の菌が生息しています。この腸内の微生物群(腸内フローラ)は、食事や生活習慣によって変化し、これが脳に影響を与えることが研究されています。腸内フローラのバランスが崩れると不安・うつ・イライラなど精神的健康に関連することが指摘されています。

(3) 免疫系の関与

腸は免疫系の重要な部分でもあり、腸内環境が免疫反応に影響を与えることで、脳の健康にも影響を及ぼす可能性があります。

<腸内環境を整える生活習慣>

(1)発酵食品をとる

ヨーグルト・味噌・納豆・キムチなどの発酵食品は腸内の善玉菌を増やす助けになります。

(2)食物繊維を意識する

野菜・海藻・豆類などの水溶性食物繊維は腸内細菌のエサになり腸内フローラを整えます。

(3)ストレスケアを大切に

過剰なストレスは腸の働きを乱します。

適度な運動・呼吸法・睡眠習慣を整えることも腸内環境を守ることにつながります。

<身心相関>

腸と脳の間にはとても重要な相互作用があり、腸内環境が精神的健康や脳の健康、認知機能や記憶にも大きな影響を与えています。

健康的な食事や生活習慣を維持することが、腸内フローラのバランスを保ち、結果的に精神・脳の健康にも寄与する可能性があります。

「腸を整える」ことは、「心の平安」につながり、身心相関という東洋医学的な考えにおいても大変に重要な事なのです。

<東洋の叡智と「腸脳相関」の関係>

猛暑が続き、冷たい飲み物を飲み過ぎたりしてお腹を壊すことがあります。ヴェーダの教えでは火元素(暑さ)を冷ますには、冷水ではなく常温の水を推奨します。

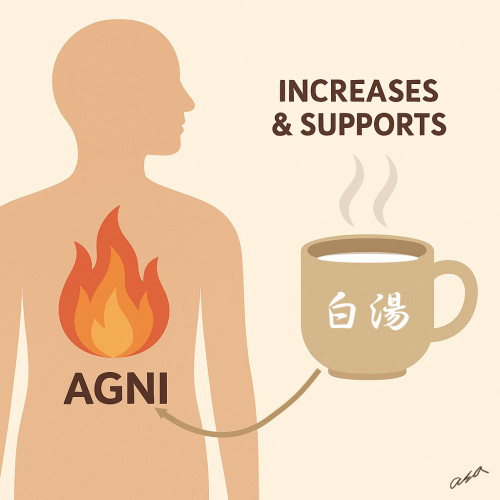

また、暑い時期でも水分摂取は白湯の方がアグニ(消化力・代謝力)を高めるのには大切とも言われています。

「暑さで冷たいものを摂りたくなるけど、かえって体を壊す」

これは東洋の叡智(アーユルヴェーダや東洋医学)から見ると、火のバランス(アグニ)と消化力の深い知恵に関係しています。

<🔥アーユルヴェーダにおける「アグニ(火)」とは?>

☀️アグニ(Agni)とは

サンスクリット語で「火」。

物理的な火だけでなく、消化力・代謝力・変容する力そのものを指します。

アグニが強ければ、食べたものが消化・吸収・代謝され、オージャス(生命力)を生み出します。

<🥶 冷水を避ける理由(ヴェーダ的観点)>

冷たい水を飲むと… 、 結果 ⤵

- 胃腸の温度が急激に下がる ⇒ 消化の火(アグニ)が弱まる

- 胃腸の血流が低下⇒ 消化酵素の分泌が低下

- 食物が未消化で残る(アーマ)⇒ 腹痛・ガス・下痢・重だるさにつながる

<💧 常温水や白湯が推奨される理由>

🔔【重要】

アーユルヴェーダでは「消化の火こそが健康の鍵」と考えます。

冷水は火を消し💧、白湯は火を養う🔥。

| (飲み物の種類) | (アグニへの影響) | (解説) |

| 冷水 | 🔽 弱める 火を消す | 消化停止 |

| 常温水 | ➖ 安定 中立 | 負担が少ない |

| 白湯(40〜50℃) | 🔼 強める 火を育てる | 代謝促進 |

<◎ 白湯の効果(アーユルヴェーダ的)>

- アグニをやさしく燃やす

- 代謝促進・デトックス

- 内臓を温め、神経もリラックス

- 毒素(アーマ)を溶かし排出を助ける

関連リンク:https://mountain-top.jugem.jp/?eid=302 アーユルヴェーダ式の白湯の作り方

「火のアグニと白湯」

<🎄東洋医学と「腸脳相関」>

◉ 腸は「第二の脳」とも言われ、

脳と腸は迷走神経でつながっており、双方向で情報伝達が行われています。

腸の状態がメンタルに影響(不安、うつ)を与え、

東洋医学では「脾(ひ)=消化吸収と心の安定」とされ、腸と精神は一体とされています。

◉ 例:

暑さで冷たいものを摂り → 消化力低下 → 腸の働きが鈍る → 気分が落ちる・イライラ

腸内環境悪化 → 血が汚れる(東洋医学の「瘀血」) → 脳への影響

<🔥 アグニ(火)=(消化・吸収・代謝)と腸脳相関をつなぐ考え方>

| (観点) | (アーユルヴェーダの考え方) | (東洋医学の考え方) |

| 消化力 | アグニ(火) | 脾胃の気(消化の元) |

| 水分の質 | 常温または白湯 | 冷たいものは「脾を傷る」 |

| 精神の安定 | 消化=健康=静かな心 | 脾胃が乱れると「思」が過多になる(思い悩む) |

<🌟 アーユルヴェーダ・東洋医学から観た、腸脳相関まとめ>

| (問題) | (解説) | (対処) |

| 暑さで冷たいものばかり飲む | 消化の火(アグニ)が弱まり、腸に負担 | 常温水か白湯を意識的にとる |

| お腹を壊す、下痢になる | 火が消えた状態 | アーマが溜まる 白湯で火を育て、消化を整える |

| だるさ・不安感が出る | 腸脳相関の乱れ | 腸を温め、落ち着く食を |

関連リンク:https://mountain-top.jugem.jp/?eid=561 腸脳相関