Health and self-therapy information

asa Health Information 真実を観る眼力、松果体(サードアイ)を磨く 2025.3月号

<"松果体"とは>

脳の奥深くには、"松果体"という小さな器官が存在します。

大きさは8mm〜9mm、グリンピースぐらいの大きさで、松の実の形に似ていることからこの名前がつきました。一般的には、睡眠を司り、抗酸化や免疫機能などの働きをするメラトニンというホルモンや、概日リズムを調節するホルモンが分泌される場所として知られています。

概日リズム(がいじつリズム、circadian rhythm:サーカディアン・リズム)とは、約24時間周期で変動する生理現象で、動物、植物、菌類、藻類などほとんどの生物に存在し、一般的に体内時計とも言われています。サーガディアンリズム(概日リズム)の体内時計に沿った規則正しい生活は、良質な睡眠を促し肉体を健康に保ち向上させる上でとても大切です。

位置:

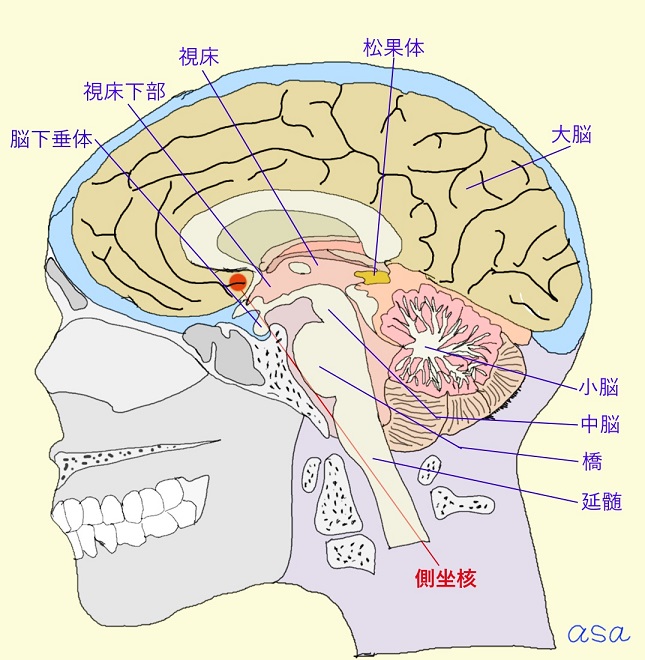

松果体は、脳のほぼ中央、左右の大脳半球の間に位置しています。具体的には、間脳という部位に属し、視床の後部、第三脳室という脳室の近くにあります。

(血液豊富、食細胞)

松果体の働き:

松果体の主な働きは、メラトニンというホルモンを分泌することです。

メラトニンはセロトニンからできていて、アミノ酸の一種であるトリプトファンから合成されます。トリプトファンは肉類、魚類、大豆、ナッツ類などの摂取により増加し、メラトニンは肝臓で分解・除去されます。

メラトニンは、睡眠・覚醒リズムの調節、抗酸化作用、生殖機能の調節などに関与しています。ほかにも、活性酸素を消去する酵素の働きを高める作用、脂質の代謝、血中コレステロールの低下、インスリンの分泌抑制などの作用があり、病気の予防や老化防止にさまざまな効果を持つと考えられています。

メラトニンと睡眠との関係:

光の情報に基づいてメラトニン分泌量が調節され、夜間に分泌量が増加し、睡眠を促します。太陽光を浴びると分泌が減少し、朝日を浴びた15時間後に分泌が増加します。暗くなると分泌が増加されはじめ、心拍数・血圧・体温を下げ睡眠への準備が促されます。

毎日一定のリズム(概日リズム)で体内時計を刻むには、朝日を浴びることによりリセットされるため、朝日を浴びられる時間に起床する事が重要です。朝日がまぶしくなる6時頃に起床するためには、22時頃に眠りにつくことが最適なことから22時から深夜2時の間が睡眠のゴールデンタイムといわれています。この時間帯は成長ホルモンの分泌も盛んになります。成長ホルモンは深い睡眠をとっている時に最も良く分泌されるので、「寝る子は育つ」という言葉は科学的にも正しい事実です。深く良質な睡眠が成長ホルモンの分泌を活性化します。

このようにメラトニンの分泌は主に光によって調節されているので、夜中に強い照明の中にいると体内時計の働きが乱れてメラトニンの分泌が抑えられてしまい睡眠と覚醒リズムが乱れる原因となります。

460nm~480nm(ナノメートル)のブルーライト(青色光)は、可視光線の中でも特に波長が短い光で、メラトニンの分泌を抑制するため睡眠の質が低下します。ブルーライトは、パソコンやスマートフォンなどのデジタルデバイスから多く放出されるため、これらの機器を長時間使用する際は、ブルーライト対策を行うことが大切です。

睡眠と脳の健康:

睡眠の大切さは脳を健康に保つ上においても大変重要な意味があります。

睡眠により脳の老廃物が除去されます。脳内の老廃物、分解されない産物が脳内に蓄積されると、脳の認知機能などが低下してしまいます。

睡眠中は浅い眠りと深い眠りが繰り返されます。浅い眠りの時は「海馬」がシータ波という脳波を出し、記憶の整理を行います。逆に深い眠りの時は大脳皮質がデルタ波を出し記憶の保存を行います。

このように睡眠中に脳内では記憶の「整理」と「定着」が交互に行われ、「記憶の整序と固定化」がなされます。

睡眠により記憶が固定化するため、就寝前の1~2時間は記憶のゴールデンアワーでもあり、この時間帯に学習や仕事を充てると効率的なタスクとなります。

生物学的観点からも、睡眠(あるいは類似の鎮静状態)はすべての動物に認められ、睡眠を完全に剥奪されれば死に至り、睡眠不足は学習、認知機能が低下します。

これらの事からもわかる様、睡眠とは単なる休息でなく、生命にとって大変に大切な生理現象です。

松果体の加齢変化:

1~5歳の幼児期にメラトニンを一番多く分泌し、加齢と共にメラトニンは減少していきます。(メラトニンは1/8以下に減少)

松果体の機能低下:

睡眠・覚醒のリズムを損なう

体内時計を乱す

知能低下

糖尿病などの生活習慣病を増やす

関節炎を増やす

腎障害を増やす

松果体への害:

電磁波

食品添加物

フッ素

農薬

ストレス

人工的な光(ブルーライト)など

松果体の石灰化:

加齢とともに、松果体にカルシウムが沈着し、石灰化することがあります。

ほとんどの場合、無症状ですが、稀に頭痛や睡眠障害などの症状が現れることがあります。

松果体の石灰化は、加齢や環境要因(特にフッ素やカルシウムの過剰摂取)によって進むとされます。

松果体の石灰化を減らし、松果体の機能を回復させる方法:

- フッ素は松果体に蓄積し、石灰化を促進する可能性が指摘されています。フッ素の摂取を減らすため、フッ素フリーの歯磨き粉を使う。水道水を避けて浄水器で濾過した水を飲む(ミネラルウォーターや浄水を1日1.5〜2L)

- デトックス食材を取り入れる

ターメリック: 抗炎症作用があり、石灰化の原因となる炎症を抑える

クロレラ・スピルリナ: 重金属や毒素を排出する効果が期待される

レモン水: 朝、コップ1杯の温かいレモン水で体をアルカリ性に保ちデトックスを助ける

ケールやパクチー: カルシウムのバランスを整え浄化をサポート

マグネシウムを補給:マグネシウムはカルシウムの沈着を調整する役割があるため、マグネシウム豊富な食品(アーモンド、 ほうれん草)やサプリの摂取、マグネシウムの入浴剤を入れる

※私が日常的に取り入れるマグネシウム

サプリメント マグネシウム歯磨き粉 マグネシウム濃縮液

- 太陽光を浴びる

松果体はメラトニン生成に関与し、光に敏感。朝10〜15分、朝日を浴びると自然なリズムが整い、活性化を促す。

- 瞑想

座って目を閉じ、頭の中心(松果体の位置)に意識。(光を遮った状態で目を閉じ内なる光や感覚に注目、松果体は暗闇で活性化しやすくなる)

- 呼吸法

「ナーディー・シュッディー呼吸」

片鼻呼吸法(ナーディー・シュッディー)という意図的に左右の鼻を交互に使いながら息を吸ったり吐いたりする呼吸法がありますが、これは交感神経と副交感神経のバランスを整える呼吸法で、右鼻呼吸は左脳(交感神経)、左鼻呼吸は右脳(副交感神経)が活性化されます。脳のバランスを整え、ストレスを軽減する効果もあります。

☆片鼻呼吸の手順

【手順1】アグラ(蓮華座)で座り、舌の先を上あごにつける

【手順2】口を軽くあけた状態で、両鼻から息を深く吸い、深く吐く(3〜4回繰り返す)

【手順3】目を閉じる

【手順4】右手親指で右小鼻を押さえて左小鼻から息を吸う(4秒)

【手順5】右手親指で右小鼻を押さえたまま、右手薬指と小指で左小鼻を押さえて息を止める(16秒)

【手順6】右手親指を開放して、右小鼻から息を吐く(8秒)

【手順7】吐ききったら、右小鼻から息を吸う(4秒)

【手順8】右手親指で右小鼻を押さえて息を止める(16秒)

【手順9】右手薬指と小指を解放して、左鼻から息を吐く(8秒)

【手順10】吐ききったら、左小鼻から息を吸う(4秒)

【手順11】手順3〜10を何度か繰り返す

【手順12】最後は、手順2と同様の行為で終え

「マインドフルネス瞑想呼吸法」

4秒かけて鼻からゆっくり吸い、吸った倍の8秒かけて、口からゆっくり吐きます。

慣れてきたら、吸気1:呼気3、吸気1:呼気4と吐く息を3倍、4倍と伸ばしていってもかまいません。

- 「松果体活性化周波数」963Hz:

YouTubeやアプリの無料音源が豊富にある。瞑想中にイヤホンで聴くと振動が頭に響き、呼吸法を合わせると深い状態に。

- 寝る1時間前から照明を落とし、ブルーライト(スマホ、PC)を避け、暗い環境で過ごす。

(睡眠を最適化、松果体はメラトニン生成の鍵、夜10時〜2時の深い睡眠が重要)

- ヨガや散歩でリラックス(適度な有酸素運動はメラトニンの分泌を促進する)

- 五感で感じる(松果体の前には視床という感覚神経の中継部位がある)

- 視覚から入る情報の適正な選択(人間の感覚情報のうち視覚が占める割合は約80%で、眼から入る邪気は大変多い)

<頭頂眼と松果体の進化の過程>

松果体と頭頂眼の起源:

初期の脊椎動物は、頭部に光を感じるための構造を持っており、これが「頭頂眼」として機能していました。

松果体は、脊椎動物の進化の過程で、光を感じる器官として発生し、進化の過程で一つが脳の中で松果体に、もう一つが間脳から上方に伸びていく頭頂眼となりました。

この頭頂眼は、光の明暗や方向を感知することで、周囲の環境を把握するのに役立っていました。

進化の過程での変化:

進化の過程で、一部の脊椎動物では、頭頂眼が脳の奥深くに移動し、光を直接感知する能力を失いました。

この変化により、頭頂眼は「松果体」となり、光の情報に基づいてメラトニンというホルモンを分泌する役割を担うようになりました。

しかし、一部の動物(例えば、トカゲ類)では、現在でも頭頂眼が残っており、光を感知する機能を維持しています。雀は頭の骨が薄く太陽の光が直接届いています。

つまり、松果体と頭頂眼は、進化の過程で分化した同じ起源を持つ器官であると言えます。頭頂眼は、光を直接感知する「眼」としての機能を持ち、松果体は、光の情報を基にホルモン分泌を調節する「内分泌器官」としての機能を持つようになりました。

頭頂眼は、松果体の進化の過程で、光を感じる細胞が変化し、脳の奥深くに位置するようになったものです。

松果体は、頭頂眼が進化の過程で、光を直接感知する能力を失い、ホルモン分泌の役割を担うようになったものです。

松果体は、進化の過程で頭頂眼から派生した器官であり、光を感じる能力を基盤として、異なる機能(ホルモン分泌を調節する内分泌器官)を持つように変化しました。

<松果体とサードアイ>

松果体は古代からサードアイ(第三の目)と言われていて「心眼の座」がある事でも知られています。

第三の目と言われきた根拠は、動物の発生過程に見る事が出来ます。

起源:

松果体は、進化の過程で光を感じる器官として発生しました。

魚類や両生類など、一部の動物では、松果体が文字通り「第三の眼」として機能し、光の明暗を感知します

哺乳類では、松果体は脳の奥深くに位置し、光を直接感知する能力は失われましたが、光の情報に基づいてメラトニンというホルモンを分泌する役割を担っています。

脊椎動物の祖先は水中を生息圏として視覚を得る感覚器に外側眼と頭頂眼を備えていました。

外側眼は頭部左右の2つであり現在の通常の脊椎動物の両眼にあたるもので、頭頂眼は頭部の上部に位置していました。

やがて原因は不明ながら三畳紀を境にこの頭頂眼は退化してほとんどの種では消失してしてしまいました。

つまり脳松果体は動物の発生過程において消失した頭頂眼の名残の器官、実像を映し出す視覚器官(目)外側眼との対極として、内なるものを見る目としてサードアイ(第三の目)と呼ばれているわけです。

現在も一部の爬虫類や両生類にはこの頭頂眼をもつ生物がいます。ニュージーランドのムカシトカゲは三つ目のトカゲとして有名で、頭頂部の鱗が光を通す様になっていて、その下にある頭蓋骨には孔が開いていて松果体に光が届くようになっています。このように光を感じる第三の目(松果体)の機能は爬虫類などの生物には残っているそうです。

<サードアイ(第三の目)>

松果体は、ただの器官ではありません。直感、洞察力、ひらめきを司る、「もうひとつの目」とも言える場所でもあります。

松果体が「サードアイ(第三の目)」と呼ばれるのは、上記のような進化の過程や、スピリチュアルな概念に由来します。

古代エジプトやインドの宗教では、松果体は精神的な洞察力や直感力と関連付けられ、「第三の目」として崇められてきました。

現代でも、スピリチュアリズムの分野では、松果体は精神的な覚醒や超感覚的な能力と関連付けられることがあります。

肌(皮膚)で感じることと、このサードアイ(第三の目)との関連について興味深い実例があります。

ある視覚障害者の方の運動会で、短距離走や走り幅跳びなどでコースから外れることなく走る、踏板を正確にけって飛ぶなど素晴らしい運動能力を発揮していたそうですが、あるとき選手にハチマキをさせて練習を行った際、途端に選手たちはコースから外れだしスピードも出ず競技が出来なくなってしまったそうです。選手たちにどうしたのか尋ねると、うまく説明出来ないけど「おでこ」(額)でものを見ているのでハチマキを「おでこ」にすると見えなくなってしまうので困ると言われたそうです。つまり彼らは「おでこ」で何かを感じているというのです。

視覚障害者の中に、進路に立ちふさがる障害や壁やドアーの位置が分かるという方がいます。これは、視覚を補うために聴覚が発達し、自分の足音の反響や周囲の音の響き方などで障害物を認識し回避しているそうです。

他にも視覚障害者の画家は、指で対象物を触っただけで写生したかのような大変写実的な絵を描き、指先で色までわかるといいます。

これらの事は視覚障害者の方がすべて行えることではありませんが、そのような訓練を重ねることで「超能力」のような素晴らし能力を備えるようです。

先ほどのハチマキを巻いた途端に視覚障害者の方の運動能力が低下した事は「おでこ」(額)でモノを見ている、つまり体表(皮膚)感覚に関係しているのでしょうか?

「おでこ」(額)の皮膚から光を受容してサードアイ(第三の目)=頭頂眼が機能し松果体が光を感じているという可能性です。

「おでこ」(額)は古来からエネルギーセンターの場として、中医学では印堂のツボ、ヨガではアジナ―チャクラのある場と言われています。

チャクラの種類:

- 第1のチャクラ

- ムーラーダーラ・チャクラ(mūlādhāra-cakra)と呼ばれ、脊柱の基底にあたる会陰(肛門と性器の間)にある。

- 第2のチャクラ

- スワーディシュターナ・チャクラ(svādhişţhāna-cakra)と呼ばれ、陰部にある。

- 第3のチャクラ

- マニプーラ・チャクラ(maņipūra-cakra)と呼ばれ、腹部の臍のあたりにある。

- 第4のチャクラ

- アナーハタ・チャクラ(anāhata-cakra)と呼ばれ、胸にある。

- 第5のチャクラ

- ヴィシュッダ・チャクラ(viśuddha-cakra)と呼ばれ、喉にある。

- 第6のチャクラ

- アージュニャー・チャクラ(ājñā-cakra)と呼ばれ、眉間にある。

- 第7のチャクラ

- サハスラーラ(sahasrāra)と呼ばれ、頭頂にある。

松果体とアジナチャクラ:

伝統的なヨガや瞑想の概念では、松果体は「アジナチャクラ」と呼ばれるエネルギーセンターと深く関連しているとされています。

「アジナチャクラ」は、眉間の中心、いわゆる「第三の目」の位置にあるとされ、直感、洞察力、精神的な明晰さに関連付けられています。

松果体は、物理的な脳の構造であり、メラトニンというホルモンを分泌しますが、スピリチュアルな視点からは、アジナチャクラの物理的な現れであると考えられています。

アジナチャクラの働きと機能:

アジナチャクラは、以下のような働きと機能に関係しているとされています。

「直感と洞察力」

アジナチャクラは、直感、洞察力、そして内なる知恵と深く結びついています。

このチャクラが活性化されると、人はより深いレベルで物事を理解し、直感的、叡智を受け取ることができると考えられています。

「精神的な明晰」

アジナチャクラは、精神的な明晰さ、集中力、そして思考の明晰さにも関連しています。

このチャクラがバランスの取れた状態にあると、人はより明確に考え、集中し、精神的な混乱を克服することができるとされています。

「第三の目」

アジナチャクラは、「第三の目」とも呼ばれ、通常の視覚を超えた認識能力に関連付けられています。

このチャクラが活性化されると、人はより高い意識レベルにアクセスし、内なるビジョンや洞察力を得ることができると考えられています。

「内分泌系との関連」

物理的なレベルでは、アジナチャクラは松果体と下垂体に関連しており、これらの腺はホルモンバランスと密接に関連しています。

そのため、アジナチャクラのバランスは、身体的な健康にも影響を与える可能性があります。

下垂体は脳の底部に位置する小さな内分泌腺であり、ホルモン分泌を通じて体の様々な機能を調節しています。下垂体は、体の他の腺の活動を監視するホルモンを分泌するため、アジナチャクラは他のすべてのチャクラを支配するとも言われています。

「下垂体の主な機能」

- 成長ホルモンの分泌:体の成長を促進します。

- 甲状腺刺激ホルモンの分泌:甲状腺の機能を調節します。

- 副腎皮質刺激ホルモンの分泌:副腎皮質の機能を調節します。

- 性腺刺激ホルモンの分泌:生殖機能を調節します。

- プロラクチンの分泌:乳汁分泌を促進します。

アジナチャクラの閉塞:

アジナチャクラが活性化していない場合、精神的にはネガティブな考え、疲労、混乱、または目的の欠如を経験し、肉体的には目の問題、頭痛、片頭痛、脳障害、不眠症、内分泌のバランスの崩れ、下垂体や松果体の病気を経験する可能性があります。

アジナチャクラの活性法:

瞑想、ヨガ、呼吸法などを通じて、アジナチャクラを活性化させます。

眼の運動と脳・アジナチャクラ活性法:

目の筋肉をほぐすことで眼精疲労を解消し、光の情報を正しく伝達し、松果体や下垂体が正常に働く環境を整えます。

![]() 眼球運動エクササイズ2.pdf (0.18MB)

眼球運動エクササイズ2.pdf (0.18MB)

![]() 眼球運動エクササイズ3.pdf (0.14MB)

眼球運動エクササイズ3.pdf (0.14MB)